阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

蒋介石死后,很多人以为蒋经国接任是顺理成章的事。但在蒋介石临终时,他没有把权力传给自己的亲生儿子,而是选择了一个几乎无实权的副总统——严家淦。

为什么会有如此反常的决定?这背后,藏着什么不为人知的政治博弈?历史的背后,真正的动力是什么?

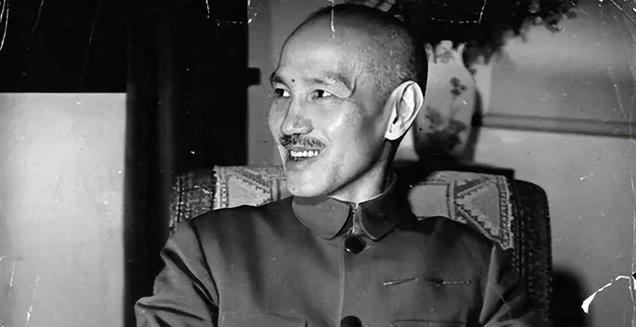

蒋介石的接班计划

蒋介石的统治,始终没有放松过对自己家族的接班安排。

尤其是蒋经国,自小便被视为接班人选,蒋介石为其提供了几乎所有的政治资源,从早期的党务工作到政府的关键岗位,蒋经国的政坛道路似乎已无阻碍。

特别是他在经济上的出色表现,更是稳固了他在国民党内部的地位。

然而,蒋介石对于接班问题并没有完全按传统父子传承的方式来考虑。

尽管蒋经国有丰富的政治经验、坚定的领导风格,但蒋介石始终未完全放开对政权的控制。

蒋介石在整个台湾政治体系中是无可替代的,不仅因为他强大的威望,还因为他身后是庞大的党派力量和资源,因此,蒋介石在临终时的安排显得更加复杂。

严家淦,并非蒋介石的亲信或者直系亲属,但他的经历和能力使他成为蒋介石信任的接班人之一。

作为一个在政治上多次积累经验的高级官员,严家淦在蒋介石的接班体系中起到了桥梁作用。

他曾任过财政部长、行政院长,且具有较强的外交和经济处理能力,这使他在党内具有一定的影响力。

严家淦的出现,更多的是出于蒋介石对他在特定历史时期的价值认可。

蒋介石需要一个稳定过渡的角色,而严家淦显然是符合这一角色的理想人选。

在权力的传递上,严家淦的作用更多是“稳住阵脚”,而非挑战现有体系或者推动深远的变革。

与蒋经国不同,严家淦的个人魅力和政治影响力相对有限,他并未在国民党内部建立起强大的支持体系。

但正因为如此,蒋介石可能觉得他能在过渡期间有效地防止过大的权力争斗,避免了派系冲突的激化。

蒋介石的健康状况逐渐恶化,1975年他终于因病去世,临终时,蒋介石并没有将权力直接交给蒋经国,而是按照当时的法律和制度安排,由副总统严家淦继位。

这一决定令人震惊,也让蒋经国的支持者感到无比失望。

蒋介石的心态是怎样的?为什么他会选择这种方式,反而让自己的亲生儿子蒋经国未能顺利接班?

蒋介石的决定背后,似乎有对家族内外权力平衡的深刻考虑。

他可能认为,直接将总统职务交给蒋经国,可能激化党内派系的矛盾,尤其是与亲信、老臣的关系复杂,无法保证政权的平稳过渡。

但这种“过渡式”的安排,无疑让蒋经国的接班之路更加曲折。

蒋经国的挑战与党内权力斗争

蒋经国的政治生涯充满挑战,早年间,他曾在苏联学习,并与中共有过接触,这一经历在台湾社会中始终是一个敏感话题。

他的“共产党背景”成为他在党内推进政治生涯的巨大障碍,许多人怀疑他是否能够完全忠诚于国民党,是否能有效应对党内复杂的权力格局。

蒋经国的这种“革命性”的经历,使他在党内的许多资深政治人物眼中,始终带有某种“异端”气质。

这也使得蒋经国未能像他父亲那样,完全控制党内的各个派系。

特别是在蒋介石去世后,党内的不同派系更加活跃,许多老派系人物和“白派”势力的力量在蒋经国面前构成了极大的政治压力。

蒋经国虽然在政治上有着极高的声望,但他仍面临党内较为复杂的权力斗争,尤其是在蒋介石去世后的短期过渡期内。

党内的派系斗争让蒋经国的掌控力受到限制,他的每一个决策都可能影响到党内的稳定,特别是在严家淦这一临时过渡领导人的存在下,蒋经国必须更加谨慎地推进自己的政治计划。

严家淦作为蒋介石选定的“过渡者”,他的角色非常明确——避免党内派系斗争,维护现有秩序。

在蒋介石去世后的这段时间内,严家淦的实权非常有限,他的任务,更多是确保国家政权的稳定和维持蒋介石时期的政权结构不发生大的变化。

虽然严家淦的个人政治影响力有限,但他在过渡时期的角色却至关重要。

严家淦不仅要与蒋经国保持良好关系,还要兼顾党内的老派系力量。

经过多年在行政和经济领域的工作,严家淦在党内的积淀较深,许多老党人对他的忠诚度较高,这使得他能够在一定程度上平衡党内的各种派系。

严家淦的过渡期并非没有挑战,蒋经国在这个过程中,开始逐渐增强自己在党内的领导地位,逐步接管政府事务,并推动经济改革。

严家淦的过渡角色并未持续太久,随着蒋经国的逐渐强势,严家淦的影响力迅速减弱。

随着严家淦的逐步退位,蒋经国最终于1978年正式成为总统。

他上任后,迅速通过一系列改革措施来巩固自己的政治地位,其中最具代表性的是推动台湾的经济现代化和政治体制改革。

蒋经国不仅在党内逐步消除异见声音,还开始着手实施一系列经济改革政策,使台湾在短短几年内迅速走上了经济发展的快车道。

这些改革不仅使台湾经济腾飞,也增强了蒋经国的政治声望,为其在台湾政治中的地位奠定了更加稳固的基础。

蒋经国的上任并非毫无争议。,他始终需要在党内的不同势力之间做出权衡,确保自己的领导地位不被挑战。

蒋经国的强势和改革,也为台湾未来的政治格局带来了新的动力和复杂性。

蒋经国的改革与政治整合

蒋经国正式成为台湾的领导人后,面临的不仅仅是继承一个政权的问题,更是如何在保持现有政权体制稳定的同时推动必要的改革。

这些改革不仅限于经济领域,还涉及政治体制的调整,蒋经国深知,经济发展是增强执政合法性、稳定政权的基础,而政治体制的适时调整则有助于化解社会矛盾,增强民众的支持。

蒋经国所推行的改革不仅仅是经济层面的,他通过“民主化改革”的策略,逐步引导台湾进入一个相对宽松的政治环境。

虽然这与蒋介石的威权主义相比是一个巨大的转变,但蒋经国始终保持了对权力的高度控制。

他在推行改革的同时,深知如何巧妙地平衡各种派系,确保自身的统治地位不受威胁。

经济改革方面,蒋经国推动了台湾的现代化进程。

他实行的经济政策逐步从“依赖外援”转变为“自主发展”,台湾的经济结构逐步转型,逐渐摆脱了对农业的依赖,走上了工业化和现代化的道路。

这一系列政策推动了台湾经济的飞跃,并为后来的“经济奇迹”奠定了基础。

尽管蒋经国得到了党内许多老派系的支持,党内的矛盾和派系斗争始终没有完全消失。

在蒋经国上任之初,他面临着来自不同派系的压力,尤其是在国民党内部,一些亲蒋的老臣依旧对蒋经国的领导地位充满怀疑。

蒋经国深知,要想在党内树立稳固的权威,他必须小心应对党内的派系斗争,平衡各方利益。

在这一过程中,蒋经国通过不断加强与党内重要人物的合作和协作,逐步实现了党内整合。

他不仅成功削弱了潜在的对手,还通过调动党内资源,巩固了自己的政治地位。

这种政治上的精明和手段,逐步加强了蒋经国在党内的领导力,使他成为国民党内的唯一权威。

蒋经国还通过一系列政治整合措施,将权力逐步集中在自己手中,使得他在党内的支持者更加巩固,虽然这些措施有时显得强硬,但他深知,政治斗争的本质就是确保政权的稳定。

随着改革的推进和政治整合的完成,蒋经国逐步展现出了他独立于蒋介石的政治风格,开始推动台湾的政治、经济改革进入一个新的阶段。

蒋经国的“蒋经国时代”,标志着台湾政治、经济面貌的根本改变。

蒋经国虽然延续了蒋介石的对党控制的模式,但他在保持强大政治权力的同时,也推动了台湾的民主化改革。

这一过程中,他逐步放宽了对媒体和社会的控制,尤其在1987年,台湾政府解除了对大陆的戒严,开启了两岸关系的新局面。

蒋经国的政治手腕,使得台湾在短时间内实现了巨大的政治稳定,也在经济上取得了显著成果。

蒋经国时代的台湾,在经济上实现了惊人的增长,也逐渐走向政治多元化的道路,尤其是在1990年代初期,台湾社会逐渐向更加开放和民主的方向发展。

蒋经国的政治理念和改革措施,直接推动了台湾政治结构的现代化和多元化。

蒋经国的历史地位与遗产

蒋经国在台湾历史上的地位,长期以来处于争议之中。

对于一些人来说,蒋经国是“台湾经济奇迹”的缔造者,他通过改革、开放、市场化推动了台湾经济的腾飞,也促进了社会的现代化。

他的贡献被许多人称为“蒋经国时代”的高峰。

蒋经国的改革并不意味着他完全放弃了对权力的控制,在台湾社会多元化发展的同时,蒋经国仍旧坚持着国民党一党专政的政治体制。

他的改革,虽然为台湾的未来奠定了经济基础,但在政治上仍然保留着较多的威权主义色彩。

直到蒋经国去世,台湾社会依然处于党派对立和政治极化的状态。

蒋经国的改革成就让他成为台湾的政治巨人,但也因为他的权力控制,遭到了一部分历史学家的批评。

他在台湾政治体制中的权力巩固,虽然保证了国家的政治稳定,但却牺牲了更多的民主空间。

蒋经国去世后,台湾的政治逐渐迎来了新的变局。

他的接班人李登辉,带着更为现代化和民主化的理念,进一步推动了台湾政治体制的改革。

李登辉推行的“党外人士进入政坛”的政策,逐渐打破了蒋经国时代党内政治的局限。

蒋经国虽未完全实现台湾政治的“民主化”,但他的改革仍然为台湾的现代化发展奠定了不可磨灭的基础。

他对于台湾经济的推动,以及政治体制内外部的调整,形成了一个历史性的过渡期,使得台湾逐渐从蒋介石时代的威权政治走向民主政治。

结语

蒋经国的历史遗产并非单一的,他既是台湾政治稳定的守护者,又是台湾经济腾飞的引领者。

他的政治遗产不仅仅体现在经济改革上,也体现在其复杂的政治手腕和对台湾未来的深远影响上。

蒋经国的领导风格和决策,塑造了台湾未来几十年的政治经济面貌,即使在他去世之后,台湾政治依然受其影响。

蒋经国的故事,是一个关于改革、挑战与权力平衡的故事。

他的遗产,不仅是台湾的经济奇迹,更是台湾政治历史中的一次复杂过渡。