浙江大学校长职位空了一个多月后,3月28日传来消息,吉林大学副校长马琰铭被任命为新校长。

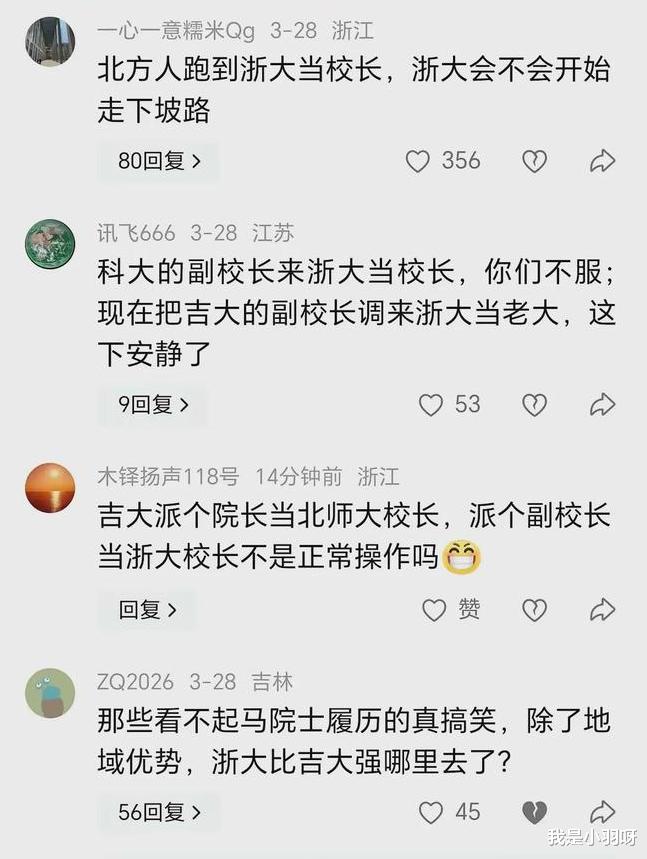

这一任命在浙大校友、学生还有广大网民中激起了不小的波澜。

大家的质疑主要集中在两个方面。

第一,马琰铭本科和硕士都毕业于延边大学,这学校知名度跟浙大这样的顶尖名校比起来确实不算高。

好多网民因此怀疑他有没有能力在学术上领导浙大,甚至有人直接问“高考考不上浙大的人,现在怎么能来管理浙大?”

第二,马琰铭从吉林大学副校长直接“空降”到浙大当校长,之前跟浙大没什么渊源,也没有在浙大工作过的经验。

不少人担心这个跨度太大,他能不能适应浙大的环境和发展需求。

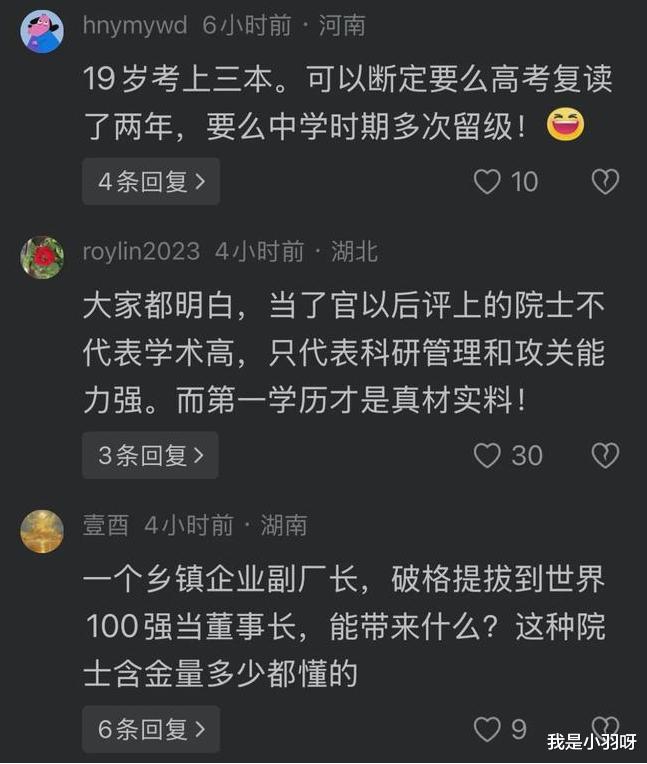

虽说马琰铭是物理学家,还是中国科学院院士,但还是没能躲过网民对他第一学历的“特别关注”。

甚至还有人把他“东北籍贯”和适应不了江浙教育理念联系起来,这种带有地域偏见的话实在不应该说。

网上掀起了一阵“学历考古热”。很多网友看到马校长从吉林大学副校长直接到教育部重点院校浙大作校长,心里就不踏实了。

一发现他本科在延边大学读的,马上就给他贴上“双非出身”的标签。

有网民言辞尖锐地质疑:浙大历任校长大多来自清北或者本校,延边大学能培养出治理浙大名校的人才?甚至还秉持“本科第一学历决定一个人的智商和水平”这种片面的观点。

像“投资不过山海关的校长能带好浙商子弟”这类充满地域歧视的言论,在网上有不少。

一部分反对的人说,吉大作为东北高校,管理模式行政化比较严重,创新活力不够。

浙大地处民营经济发达的浙江,对市场的敏感度和吉大不是一个层面的。

他们担心新校长的创新能力和思维高度满足不了浙大的发展需要,还强调“外来校长水土不服”的历史教训。

不过这种观点其实带着严重的地域歧视,还忽略了高校管理很多方面是相通的。

就像原浙大校长杜江峰从中科大过来,也是“空降”领导,但他在任的时候并没有因为“没有本土经验”就干不下去。

而且马琰铭在2023年还去调研过浙大实验室,还明确表示认可两校合作和浙大模式,这说明他已经在为适应新环境做准备了。

但也有人不这么看。他们觉得不能因为马琰铭第一学历是延边大学,就说他能力不行。

这种看法本质上就是“高考定终身”思维的延续,就好比菜场大妈只看土豆的样子就判断整筐土豆的质量,太片面了。

质疑的人选择性地忽略了马琰铭38岁就拿到国家杰青,51岁当选院士的逆袭经历,还有他研发的CALYPSO软件被77国学者使用的杰出成就。

深入分析这场争论,会发现背后的原因是公众对“院士治校”的认知有分歧。

大家一方面希望院士凭借学术威望提高高校国际排名,另一方面又担心院士一心搞学术,行政管理方面不行,就像那句“书呆子管不好食堂”说的那样。

实际上,现代大学校长既要能在学术上引领,又得有行政管理能力。

马琰铭在吉大当副校长的时候积累了一定管理经验,中央任命前肯定做了全面综合的评估。

另外这次事件也暴露出地域偏见和“出身审判”的惯性。

部分网民把“东北籍贯”和“江浙教育理念”对立起来,甚至拿“投资不过山海关”来类比,这种给地域贴标签的行为就是没根据的偏见。

其实这些年有不少高校校长跨区域任职,比如孙友宏从吉林大学调到东南大学当校长,就没引发类似争议,可见在浙大这次事件里地域因素被过度放大了。

那到底该怎么衡量高校领导者合不合格呢?

马琰铭的院士身份和丰富科研成果,肯定能证明他学术造诣深厚。

他当副校长的经历也说明他有一定管理基础。与其一直揪着他的“第一学历”不放,不如多关注他能不能推动浙大在基础科研,像凝聚态物理领域,还有交叉学科领域取得突破。而且高校领导层要是长期被本校或者顶尖学府出身的人垄断,容易导致思维僵化。

马琰铭的任命体现了国家对人才流动机制的改革想法,我们别老盯着延边大学“普通”这个标签,而是要看他能不能给浙大带来新视野和发展思路。就像郑强教授不是浙大嫡系,但他在任时推动的改革得到了广泛认可。

部分网民对“部分网民对“职业弯弯绕绕”不信任,这其实反映出行政任命的透明度不够。

以后要是能把选拔标准,像学术贡献、管理案例这些内容更公开地展示出来,说不定能有效减少类似的争议。

公众信任和信息透明度之间的平衡很重要,只有这样任命才能让大家更信服。

社会既追求效率,盼着高校在学术上能有突破,又渴望公平,对学历门槛比较看重;既批评高校内部“近亲繁殖”,又在一定程度上排斥“外来者”。

在这场风波里,与其一直纠结马琰铭的“出身”,不如以开放包容的心态看看他治校的实际效果。

要是他能保持学术敏锐度,带着浙大在“卡脖子”技术领域取得重大突破,那现在所有的质疑自然就没了。

评价大学最终还是看人才培养质量和创新成果,而不是校长简历里的某一项学历信息。

郑强教授说过,浙大在浙江乃至全国的地位都很重要。

这次浙大校长人选,国家肯定是经过全面慎重考虑的。

选学者型的马院士当浙大校长,就是看中了他出色的理科学术成就,希望他能带着浙大继续发展,特别是在高端科研方面再上一个台阶。

国家打破人才流动的地域限制,不搞唯学历论,任命马校长去浙大,正是“英雄不问出处”这种公平理念的体现。

这场关于换校长的争议,深刻反映出社会上对精英和草根的偏见还是很深,“学历出身论”仍然很有市场,地域偏见也还没消除。

马校长刚宣布任命,还没正式开始工作,怎么能因为他来自内地,就断定他不能胜任呢?

就像王兴兴不是毕业于浙大,却研发出了宇树机器人,这就说明出身不能决定一切。

对马校长无端质疑,本质就是一种“出身审判”,这种“出身审判”也该适可而止了。

马校长从长白山来到西湖畔,用“地域原罪”的眼光去看待和评价他,这本身就是不可取的“学术地域黑”行为。

当学术成就碰到认知偏见,管理能力撞上地域歧视,这场风波最终考验的不是某个院士的个人能力,而是整个社会对待人才的真实态度。

我们有理由相信,马校长在浙大一定能打破偏见,积极进取,带着浙大走向更辉煌的未来,期待浙大发展能再创新高!