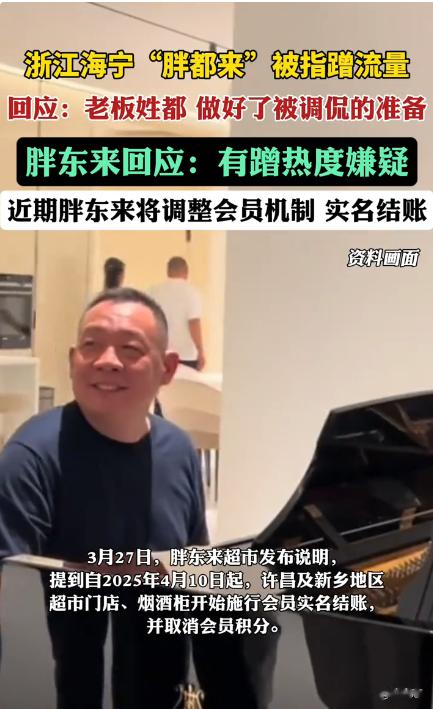

最近,“胖都来”与“胖东来”的争议冲上热搜。浙江一家新商场因取名“胖都来”被质疑蹭零售界顶流“胖东来”的热度。面对争议,商家自称老板姓“都”,取名是为向标杆学习;而胖东来则直言“有蹭热度嫌疑”,法务已介入评估是否侵权。这场看似热闹的“名字游戏”,实则暴露了企业借势发展的深层矛盾——流量可以蹭,但品牌的“灵魂”无法复制。

名字像了,消费者就会买单吗?

名字像了,消费者就会买单吗?“胖都来”的命名逻辑看似巧妙:借“胖东来”的知名度省去宣传成本,还能贴上“学习标杆”的标签。但现实是,网友的“放大镜”早已对准了这家新商场——“名字像了,服务也能像吗?”。胖东来之所以被封为“6A级景区超市”,靠的不是名字,而是极致的选品、低于成本价的爆款商品、对员工近乎“宠溺”的福利(如“周二闭店”“委屈奖”)。若“胖都来”仅停留在名字的模仿,却无同等品质支撑,消费者的期待很快会转化为失望,甚至反噬品牌。

法律风险:蹭名号的代价可能比想象中更大

法律风险:蹭名号的代价可能比想象中更大商标“搭便车”从来不是稳赚不赔的生意。此前,美宜佳因商标被模仿起诉便利店“美怡家”胜诉,获赔5万元。法律专家指出,“胖东来”作为已注册的知名商标,若“胖都来”被认定存在混淆可能,轻则更名赔偿,重则面临行政处罚甚至刑事责任。即便法律层面侥幸过关,公众对“山寨感”的天然抵触也会让品牌长期背负“抄袭者”标签,失去独立形象。

真正的“借势”该学什么?企业向标杆学习本无可厚非,但重点应是内核而非形式。胖东来的成功密码在于两点:一是对消费者需求的极致洞察(如“一件羽绒服只赚3毛钱”的低价策略);二是将员工视为伙伴而非工具(高分成、强福利)。反观许多模仿者,只看到了流量密码的“形”,却忽视了商业本质的“神”。

可口可乐与百事可乐竞争百年,靠的是差异化定位;小米跨界造车仍能立足,凭的是技术沉淀而非名字营销。与其纠结“名字像不像”,不如思考如何用独特价值打动消费者——比如针对区域市场推出特色服务,或用数字化手段优化体验。毕竟,流量只是一阵风,品牌的内功才是压舱石。

流量易逝,品牌长青

流量易逝,品牌长青“胖都来”的争议给所有企业上了一课:借势营销或许能赚到一时眼球,但若没有真本事,热度终会变成“捧杀”。胖东来创始人于东来说得好:“商业的本质是让人幸福。” 这句话,值得所有想“蹭东风”的企业细品——消费者幸福的来源,从来不是名字里的“彩蛋”,而是手中实实在在的品质与服务。