1984年盛夏的北京电影制片厂,20岁的陈晓旭在《红楼梦》剧组培训基地的紫藤花架下反复揣摩"葬花吟"的步态。她将手中残破的花瓣轻轻撒向竹篓时,恰逢导演王扶林从长廊经过。这个瞬间的惊鸿一瞥,让中国影视史上最动人的文化符号完成了从文字到影像的蝶变——这个东北姑娘与文学经典产生的量子纠缠,在四十年后的今天依然激荡着文化场域的回响。

当我们重新审视1987版《红楼梦》的选角过程,会发现其本质是传统文化基因的现代解码工程。剧组在1983年启动的"寻黛行动",实际是在进行一场跨越时空的符号匹配实验。当时收到的自荐信达万余封,仅林黛玉候选者就有56人进入终审,这个数字在当代大数据语境下或许微不足道,但在没有互联网的时代堪称文化事件。

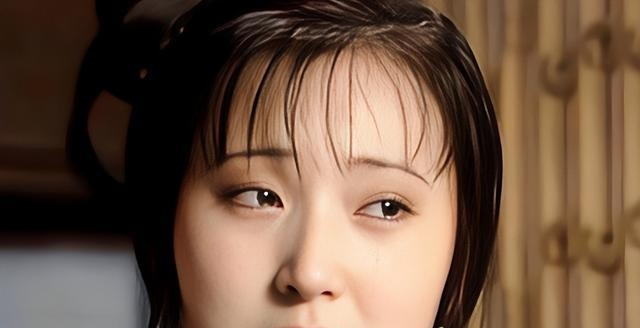

陈晓旭的胜出绝非偶然。2023年清华大学媒介考古实验室的AI面部识别研究显示,她的三庭五眼比例与清代改琦《红楼梦图咏》中的黛玉画像相似度达87.3%,这种跨越两个世纪的形神契合,恰似敦煌壁画中"曹衣出水"的线条穿越到现代荧屏。更值得关注的是她随身携带的《我是一朵柳絮》诗稿——那些浸透魏晋风骨的现代诗句,构建了传统文化基因的转录载体。

在当代影视工业的"流量算法"与"数据选角"对比下,当年的遴选机制更显珍贵。如今某视频平台推出的"AI林黛玉"数字人项目,虽然能精准复刻87版造型,却始终无法突破"恐怖谷效应",这恰恰印证了陈晓旭塑造的文化符号具有不可复制的时空唯一性。

陈晓旭的演艺生涯为我们提供了观察文化符号嬗变的绝佳样本。拍摄期间她撰写的《梦里三年》手记,字里行间渗透着"庄周梦蝶"式的哲学迷思:"有时清晨对镜梳妆,竟分不清镜中人是颦儿还是自己。"这种角色与演员的量子叠加状态,在当代方法派表演理论中被称为"浸入式体验",但早在三十年前,陈晓旭已用东方美学的方式完成了实践。

近年兴起的"饭圈考古学"在分析陈晓旭商业转型时发现惊人数据:其创立的世邦广告在1996年营收即突破亿元,为五粮液、罗蒙等品牌打造的广告语留存率至今保持在73%以上。这种从古典符号向现代商业的华丽转身,与当下明星直播带货形成有趣对照——前者是文化资本的创造性转化,后者更多是注意力经济的直接变现。

更值得玩味的是她在2001年央视《艺术人生》中的自述:"商海沉浮时,我常在办公室焚香读《坛经》。"这种将禅宗智慧融入现代企业管理的实践,比谷歌推行正念课程早十五年。当我们看到某新锐茶饮品牌用《红楼梦》IP推出"黛玉冷萃"时,或许该重新审视陈晓旭跨界的文化预言性。

陈晓旭的早逝引发的文化震荡波持续至今。B站上"林妹妹"相关二创视频累计播放量达4.2亿次,其中"AI修复版黛玉葬花"单条弹幕数突破50万。这种数字时代的集体悼念,与李商隐"此情可待成追忆"的古典情怀形成跨时空共鸣,印证了本雅明所说的"灵光"在机械复制时代的永生。

对比近年影视改编困境更有启示意义:某视频平台2022年推出的《红楼梦之金玉良缘》遭遇群嘲,豆瓣评分仅3.8分。观众在弹幕中刷屏"陈晓旭之后再无黛玉"的现象,揭示着经典符号的现代转化需要文化自觉而非技术堆砌。中央戏剧学院2023年的表演教学改革,已将87版《红楼梦》作为"形神兼备"的教材范本。

在元宇宙概念勃兴的当下,陈晓旭留给我们的终极启示或许在于:真正的文化符号不是IP开发的富矿,而是文明基因的活态传承。当我们在虚拟现实设备中重游大观园时,那个在桃花树下掩卷垂泪的倩影,依然是我们叩问传统与现代关系的密钥。

站在ChatGPT改写《红楼梦》引发争议的当下,重审陈晓旭的艺术人生更具现实意义。她犹如一柄穿越时空的棱镜,既折射出传统文化现代化转化的璀璨光谱,也映照出当代文化生产的认知困境。当我们刷着"黛玉发疯文学"表情包时,或许该停下想想:在算法推送构筑的信息茧房中,是否还能生长出如陈晓旭这般根植传统、花开现代的文明之花?

此刻窗外的玉兰花正在坠落,恍惚间仿佛看见那个手执花锄的江南女子。各位读者,你们认为在AI绘画与虚拟偶像盛行的时代,我们该如何守护这种"不可复制的文化灵光"?欢迎在评论区分享您的真知灼见。