杨利伟为什么此后再也没有重返太空?其实他能平安落地,已是死里逃生,当年飞天时,那

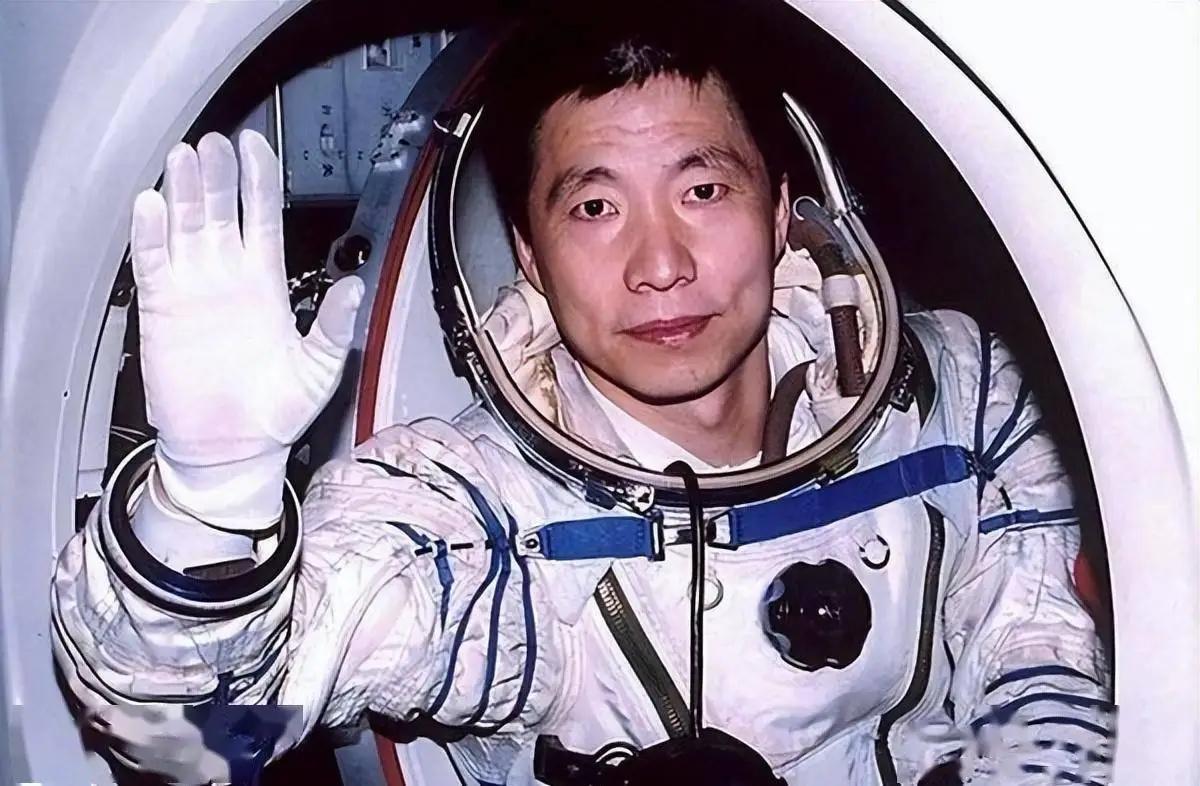

杨利伟为什么此后再也没有重返太空?其实他能平安落地,已是死里逃生,当年飞天时,那26秒险些丧命的震动、神秘莫测的敲门声、窗外玻璃突现裂痕……每一幕都惊心动魄,至于后来没再飞,他本人也给出了自己的解释。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!2003年10月15日,清晨的酒泉卫星发射中心一片肃穆,随着指令发出,长征二号F火箭托举着神舟五号飞船拔地而起,整座发射台在震耳欲聋的轰鸣中燃烧着数百吨燃料释放出的烈焰,刺目的火光映红了戈壁滩,也照亮了中国载人航天的新纪元。飞船内,杨利伟端坐在返回舱中,承载着全民族的期盼,他是中国首位进入太空的航天员,却也经历了一场距离生死不过毫厘的飞行。升空不到两分钟,飞船突遭剧烈共振,那种低频震荡叠加上飞行中的8个重力加速度,产生的物理冲击远远超过杨利伟在高强度训练中所体会过的任何一种极限,他仿佛被压在几百公斤的巨石之下,内脏仿佛在身体里翻腾、挤压,意识在苦撑之中几欲模糊。这一切持续了整整二十六秒,不止是一段时间长度,更是一场意志与肉体的搏斗,在这段生死未卜的时刻里,地面控制中心的画面曾一度定格,全体工作人员都屏住呼吸,直到飞船摆脱共振稳定下来,阳光透过整流罩照进舱内,地面才确认他依然清醒、状态可控,这一幕,被航天界铭记为一场技术与人类意志的双重考验。但这次飞行的考验并未结束,进入轨道后,舱外开始传来奇怪的敲击声,断断续续,毫无规律,起初杨利伟怀疑是否是设备松动,然而仪表并无异常,声音在舱壁金属之间若隐若现,像有人在隔壁敲打,又似乎是来自遥远宇宙的回响。地面控制也无法解释原因,在静谧无声的太空中,这种不可预知的声音对心理构成了极大干扰。他能做的只有稳定操作、维持冷静,直到后来专家推测,这或许是飞船金属结构在真空冷热交替下产生的形变所致,属于物理现象的一种表现,在当时,听来却如同命运的警示,无比诡异。返程的阶段更加惊心动魄,穿越大气层时,飞船表面与高速摩擦产生高温,舱外景象炽热如焚,透过舷窗,杨利伟看见光焰流动中竟有一丝丝裂痕浮现,他不敢相信自己的眼睛,凭经验判断这裂纹可能意味着结构受损。在太空环境中,哪怕极其细微的破裂,都可能导致失压、氧气流失,乃至毁灭性的舱体失效,他被迫直面最糟糕的可能性,但仍需一丝不乱地执行每一道操作指令,直到飞船安全通过黑障区,舷窗的裂纹也未继续扩展,才稍感安心。后经专家确认,所谓裂痕只是防热涂层因高温烧蚀而产生的表面龟裂,并未影响玻璃本体强度。飞船最终安全着陆于内蒙古的草原,着陆瞬间,减速伞的开启伴随着冲击力使飞船猛烈摇晃,舱内的杨利伟被安全带多次牵拽,身体多处受到挤压。等到救援人员打开舱门时,他嘴角已被麦克风磕破,血迹尚未干,整个人瘫坐在座椅上,几乎无法站立。身体表面虽无大碍,但极度疲劳、失重、震荡和应激反应已对他的内脏系统造成隐性损伤,他拖着虚弱的身体向外界挥手,这一画面定格为国家记忆中的高光时刻,也标志着这次飞行的落幕。神舟五号任务的圆满成功,使中国成为世界上第三个独立将人类送入太空并安全带回的国家,然而很多人好奇,为何之后再无杨利伟的飞天任务?在一次接受采访时,他坦言:“那次能活着回来,已是万幸。”这不是谦辞,而是对那次任务凶险程度的真实评价。航天工程具有极高风险性,尤其是首次载人任务,更需要审慎权衡,杨利伟的成功,不只是身体能力的展现,更是一次不可替代的技术试验。他的飞行带回了大量关键数据,也暴露出系统性问题,例如共振匹配、隔热层可靠性、应激响应等,都为后续神舟系列的技术改进提供了依据。作为首位完成飞行的航天员,国家更需要他转向培训、管理和规划等岗位,将他的经验制度化,而不是再一次将他置于不可预测的危险中。此后他逐步投身航天员选拔和训练工作,并参与任务方案论证,后担任航天工程副总设计师,他用自己的实战经历培训后辈,将生死关口的教训一一传授,他不再飞天,但却带领一代又一代年轻航天员登上更高的星海舞台。从某种意义上讲,他的任务远比“再飞一次”更重要,他没有选择重复自己,而是用那一次最惊心动魄的飞行,为中国航天打下坚实基础,他的身影虽淡出发射现场的聚光灯,却始终活跃在每一次升空背后的图纸与训练中。真正的开拓者,不是飞得最多的人,而是敢于第一个冲出去,并把经验铺就成后来者的路,他飞了一次,但他的飞行成果将被千万人继承,这就是为什么他没有再飞,但依然站在最高的地方。对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信息来源:环球网——杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了