今天中介又打来电话,问房子还卖吗,我苦笑不得,都不知道怎么回答了。115平米的房

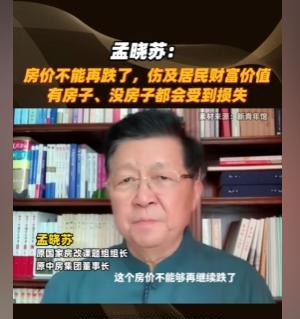

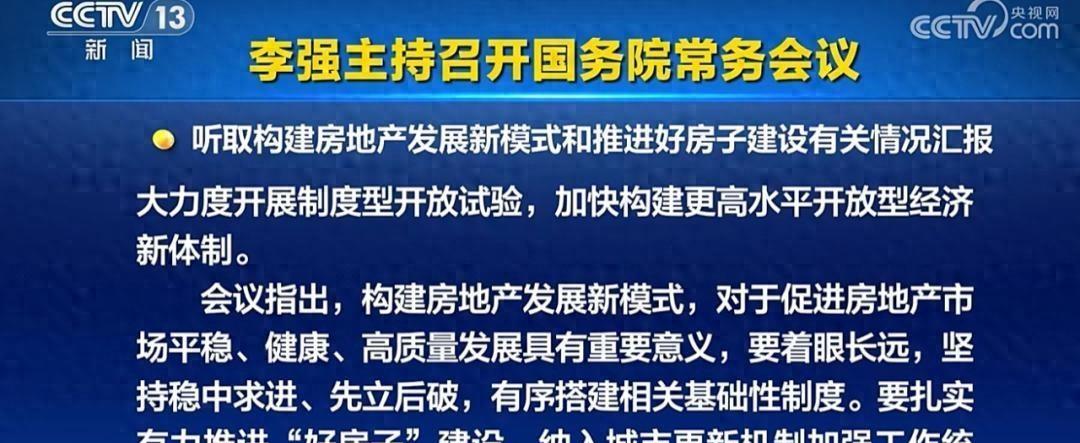

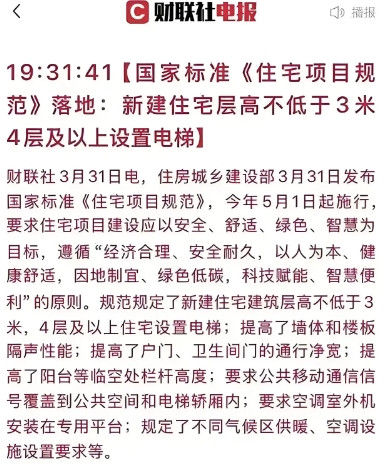

今天中介又打来电话,问房子还卖吗,我苦笑不得,都不知道怎么回答了。115平米的房子,19年120万没舍得卖,那会儿总觉得房价还能涨,想着再等等说不定能多赚点。谁承想这一等,市场跟坐过山车似的,现在再听中介报出的价格,心里头那叫一个五味杂陈。挂了电话盯着阳台外的梧桐树发呆,叶子绿了又黄,一晃六年就这么过去了。记得19年冬天那个中介小哥说话总带点小跑,羽绒服拉链没拉严,哈着白气在客厅比划:“姐您看这户型多周正,南北通透,隔壁单元同户型上周刚卖125万,您这价挂出去准抢手。”当时我正擦着飘窗上的绿萝叶子,心里头盘算着孩子上初中要不要换个学区房,可又觉得这房子住顺了手,墙皮上还留着孩子画的歪歪扭扭的身高线。转年开春疫情就来了,小区门口搭起蓝色帐篷那会儿,我还跟邻居在楼下聊天,说这房价说不定得跌,结果中介隔三差五打电话说“刚需购房不受影响”,听得人耳朵起茧。后来看着新闻里各地出台政策,心里头又开始打鼓,想着要不赶紧出手吧,可等挂出130万的价格,中介却总说“客户嫌楼层高”“装修得翻新”,一来二去就拖到了2022年。去年夏天小区对面新修的商场开业,想着配套上来了房价该涨了吧,特意找了两家不同的中介评估。一个说“现在市场冷静,115万算良心价”,另一个更直接:“姐您这房要是急卖,110万我这边有客户能谈。”当时气得我挂了电话就翻出19年的购房合同,瞅着上面的数字直犯愣——当年付首付时手心冒汗的劲儿还在眼前,怎么转眼就成了烫手山芋?前几天遇见三楼的王姐,她去年年底108万卖了跟我同户型的房子,说是给儿子凑婚房首付。“再不卖更不值钱了”,她拎着菜篮子叹着气,“当初我跟你一样想着等涨价,谁知道等来等去,房贷还没还完呢,房价先跌回五年前了。”这话听得我心里发沉,晚上特意翻出这几年的银行流水,光是利息就还了快二十万,算下来现在卖简直是割肉。可话又说回来,不卖吧,每个月六千多的房贷像块石头压着,孩子马上要上大学,哪哪儿都得用钱。上周中介发来视频,说带客户看了房,对方嫌主卧飘窗太小,建议我把窗帘换成浅色系显空间。我盯着手机屏幕里自家的房子,突然觉得挺陌生的——当年精心挑选的米色墙纸,现在看着竟有些陈旧,阳台上那盆绿萝早长得爬满了防盗网,可看房的人只关心能不能改造成落地窗。有时候半夜睡不着,就点开房产APP看周边房价走势,曲线像心电图似的上上下下,可我这房子的挂牌价却跟坐滑梯似的往下掉。想起19年那个没舍得卖的冬天,那会儿还跟老公说“房子是保值品”,现在却眼睁睁看着账面资产缩水,心里头那点侥幸早磨成了焦虑。其实现在明白,房子这东西,住的时候是家,想卖的时候才发现是道算术题。算得清首付月供,算不清市场涨跌;算得清装修投入,算不清岁月折旧。就像我现在站在空落落的客厅里,看着墙上孩子画的身高线已经够不着了,突然意识到这房子装的不只是家具,还有我们一家人的日子。可日子要往前过,这房子是留是卖,还真成了道难解的题。