在我们的印象中,欧洲的国家大多富裕精致,比如以瑞士、德国为代表的中欧国家,或是挪威、芬兰为代表的北欧国家,更别提以法国、英国为代表的老牌西欧国家。但是,这并不代表欧洲全民富裕,没有穷人。欧洲也有不少穷国,它们大多集中在东欧与南欧;比如我们今天要说的阿尔巴尼亚,就是欧洲最穷的国家之一。

从山鹰之国到欧洲明灯

这是一个位于欧洲东南部,巴尔干半岛西南部的国家;面积2.8万平方公里,人口不足300万。它们的国旗是一只黑色双头鹰,因此又被人们称为“山鹰之国”。阿尔巴尼亚西濒亚得里亚海和伊奥尼亚海,拥有472公里长的海岸线,以及约4.38亿吨石油资源和7.94亿吨煤炭资源,其他各类矿产资源也很丰富。如此条件,似乎并没有贫穷的理由。

过去,阿尔巴尼亚的运气其实不错。二战后,阿尔巴尼亚全国解放,因在战争中的英勇与智慧被誉为“欧洲的明灯”;并于1946年成立共和国。

来自两个大国的援助

建国后,当时一心想扩张的苏联率先对阿尔巴尼亚施以援手。不仅在经济上给予真金白银的支持,还援建各种基础设施和多座工厂。有了苏联的援助,阿尔巴尼亚发展迅速,人们的生活也十分滋润。但是阿尔巴尼亚一直担心成为苏联的附属国,与苏联反目后,苏联在1968年停止了援助。

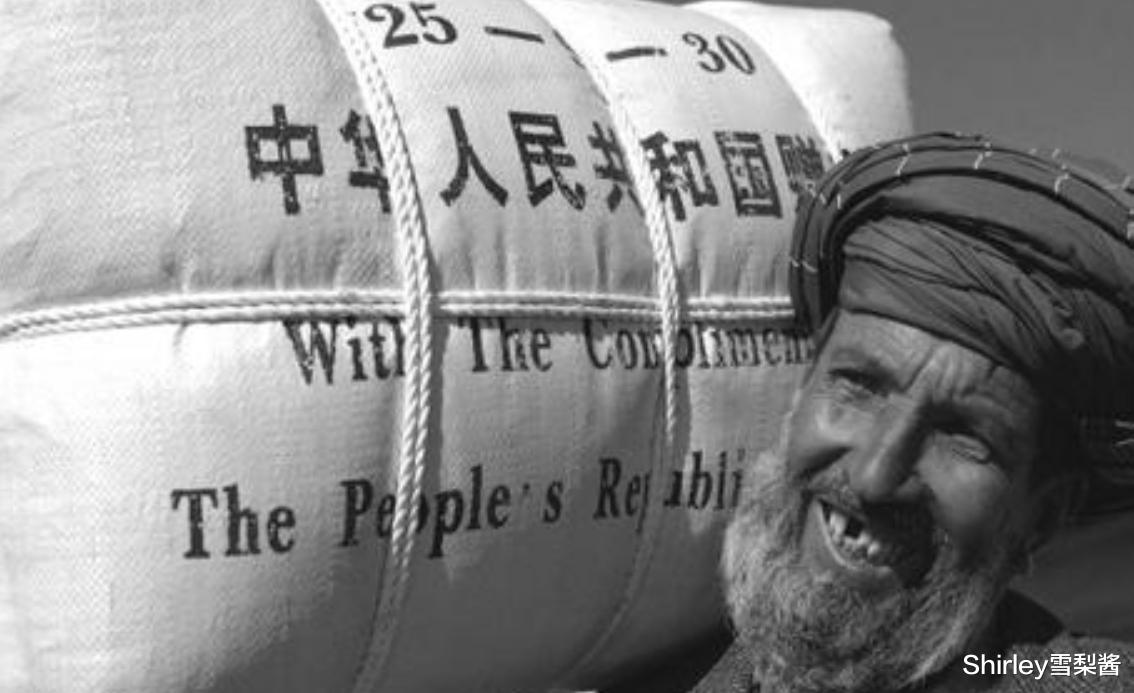

失去苏联援助的阿尔巴尼亚,并没有感觉任何危机,因为他们还在接受另一个大国的援助,那便是我国。当时中阿两国关系非常好,这点老一辈应该都知道。据公开资料显示,自1954年至1978年,即我们自身都需要勒紧裤腰带的年代,我们向阿尔巴尼亚提供援款75笔,总计100多亿人民币,还有大量高品质的物资。根据当时人民币的购买力,100亿可是天文数字中的天文数字。

习惯被援助的阿尔巴尼亚无理要求越来越多,后来由于我国改革开放自身需要大量资金,便停止了对阿援助;没想到斗米恩升米仇,换来阿尔巴尼亚迅速变脸,视我们为敌,转而向西方靠拢。

止步不前的发展节奏

我国停止援助后,阿尔巴尼亚经济开始萎靡不振。上世纪90年代初差点毁于传销,无数人倾家荡产,社会一度瘫痪,直到联合国出面才得以平息。现在的阿尔巴尼亚的经济依旧毫无起色,人口流失严重,始终位列欧洲最穷国家梯队。贪婪、墙头草般的上层决策,与几十年来受人援助、好逸恶劳的当地百姓;一手好牌打得稀烂,发展停滞不前也并不奇怪。

最不像欧洲国家的欧洲国家

阿尔巴尼亚之所以被称为最不像欧洲的欧洲国家,一是因为民众收入低,在欧洲各国倒数;二是各方面基础建设落后,还留存着浓浓的上世纪7,80年代风格;三是与欧洲国家各种教堂林立不同,阿尔巴尼亚街头更多的是清真寺,大部分人信奉伊斯兰教。

旅游业也是阿尔巴尼亚的支柱产业,在欧洲国家普遍签证比较严格的情况下,阿尔巴尼亚对中国人实行免签,不过去旅游的国内游客一直不多。其客源主要来自马其顿、希腊、黑山、意大利等周边国家。

由于阿国在上世纪60-80年代摇摆不定的外交政策,在民间掀起了一场碉堡修建运动。在这个面积还不及我国海南岛大的国家,境内竟然拥有17.3万座碉堡,当时都造价不菲。现在时过境迁,这些留存下来的碉堡倒成了旅游景点,也被有想法的人改建成了住宅、餐厅、咖啡馆和旅游专卖店。碉堡形状的烟灰缸,甚至成了当地出名的旅游纪念品。

对于不了解过去“恩怨情仇”的年轻人,可能会觉得阿尔巴尼亚是一个在欧洲几乎没有存在感的国家,也没有特别出名的景点。唯一值得称道的就是、这里纯天然未被开发的风景随处可见,可能也是经济落后没能力开发的关系。南部的海岸线与连绵的群山造就了一个个物美价廉的度假圣地;北部的山区和高原(被称作为阿尔巴尼亚的阿尔卑斯)则很适合户外爱好者徒步。

如今的阿尔巴尼亚,依旧是地中海沿岸一个生活节奏闲散的发展中国家;只能说,一个国家的“运气”如何,更多时候是靠自己争取的。