特朗普关税大棒之下,先熬不住的成了车企。

自从美国宣布对进口汽车加征25%关税之后,欧洲各国,乃至墨西哥直输美国的汽车工厂纷纷受到波及,即便是曾经的汽车巨头大众也不例外。

为了应对高额的关税压力,大众不得不宣布暂停通过墨西哥铁路运输车辆,将其暂留港口观察形势。

这对于大众来说无疑是雪上加霜,因为早在这之前,他们就因为外部冲击计划关闭3家重要工厂,并裁掉18万员工。

如今再加上无休止的关税战,这些企业又该何去何从?

欧洲车企寒冬

欧洲车企寒冬欧洲的汽车工业曾是全球的骄傲,大众、奔驰、奥迪,这些名字不仅代表汽车,更象征着技术和品质的巅峰。

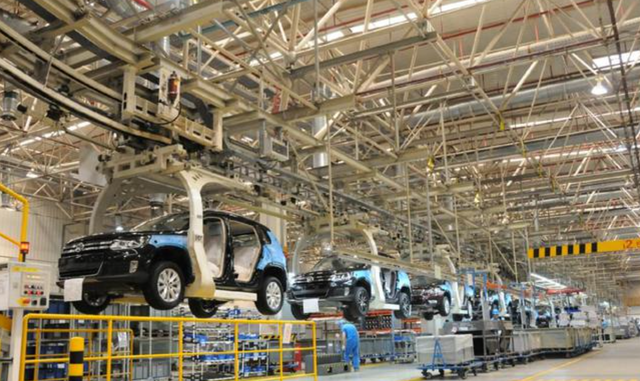

几十年来,工厂的流水线昼夜运转,支撑着无数家庭的生计,也为小镇带来了繁荣。

然而2024年的秋天,这一切正在瓦解。

大众汽车第三季度财报显示,利润暴跌,全球销量下滑,电动车销量更是下跌近10%。

为了应对危机,大众计划关闭德国三家主要工厂,裁员超过3.5万人。

其他车企也好不到哪里去:福特计划在欧洲裁员4000人,奥迪关闭比利时布鲁塞尔工厂,裁员3000人,Stellantis在西班牙启动无限期裁员。

这场寒冬的根源并不简单,欧洲车企在电动车时代慢了半拍。

他们的研发团队习惯了燃油车的逻辑,设计出的电动车往往缺乏新意,难以吸引年轻消费者。

与此同时,全球经济低迷,消费者推迟购车计划,欧洲车市销量下降,燃油车市场尤其萎缩。

车企为了生存,拼命削减成本。大众宣布要节省40亿欧元,奔驰也计划每年削减数开支。

然而这些数字背后,是工人们失去的饭碗和社区的凋零。

更让人痛心的是,大众撕毁了1994年承诺的“2029年前不裁员”协议,工会要求加薪7%,管理层却提出减薪10%,双方的冲突让工厂的空气更加沉重。

但与欧洲的阴霾形成鲜明对比的是,中国汽车行业的蓬勃生机。

新赛道上的领跑者

新赛道上的领跑者在深圳、上海的工厂里,流水线高速运转,崭新的电动车一辆接一辆下线。

中国的电动车不仅卖得多,还越来越“聪明”。800伏快充技术让充电像加油一样快,宁德时代的麒麟电池能让车跑1500公里。

更重要的是,中国车企造车的成本比欧洲低,研发速度也更快,这种效率让中国品牌占据了全球电动车市场更高的份额。

不过中国车企的成功不只是技术上的进步,还有更加适配当今市场的战略方向。

美国对电动车加征100%关税,欧盟则选择直接提高20%的反补贴税,但中国车企并未退缩。

比亚迪在墨西哥建厂,年产能15万辆,奇瑞在巴西投产,匈牙利的工厂也在紧锣密鼓地建设。

这些海外工厂不仅绕过了关税壁垒,还让中国品牌更贴近当地消费者。

在欧洲的街头,比亚迪的紧凑型电动车和上汽MG4越来越常见,年轻人喜欢它们时尚的设计和实惠的价格。

然而消费者是高兴了,那些被裁掉的工厂员工们却“迷了路”。

生存困境

生存困境据德国汽车工业协会预测,到2035年,汽车行业可能失去18.6万个岗位。

这意味着数十万工人要面对失业的现实,50岁的装配工,干了30年流水线,技术单一,年龄又不占优势,重新找工作谈何容易?

更不用说裁员潮不仅限于车企,零部件巨头博世计划裁员7000人,舍弗勒裁掉4700人,整个供应链都在颤抖。

其实这些失误并非是工人们的错,但最后的结果却丢给了他们来承担。

而面对这样的危机,欧洲车企并非没有出路,短期内政府可以加大补贴,帮助工人转行。

长期来看欧洲车企需要放下身段,学习中国车企的快节奏。加快研发,推出更便宜、更吸引人的电动车,才能在市场站稳脚跟。

信息来源:

界面新闻《大众汽车火速提价应对美25%关税,多家车企正考虑跟进》

中国经营报《提价、裁员、停止供货 跨国车企迎击美国汽车“关税乱拳”》

金融界《大众宣布要节省40亿欧元》

金融界《大众汽车计划降薪10%以削减40亿欧元成本》

上观新闻《对1万多辆中国出口电动车加征100%关税,美国在怕什么》