声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

在1946年的一个秋夜,窗外的风声像是在低语,透着一丝不安。

屋内的陈融生站在窗前,眉头紧锁。

他是中共地下党员,但在那个动荡的年代,身份的秘密比生命更重要。

就在他思绪翻涌时,门忽然被推开,一个黑影闯了进来。

还没等他反应,一把冰冷的枪已经抵住了他的额头。

“你到底是什么人?”来人语气低沉,透着审视。

借着微弱的月光,陈融生看清了那张脸——谢士炎。

他们曾是并肩作战的好友,如今却站在枪口的两端。

为什么会这样呢?

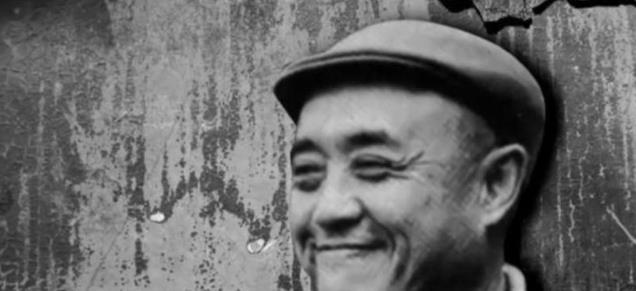

谢士炎是国民党的少将,出身显赫,家族中多是国民党高官。

他的正直与清廉是出了名的,但此刻,他的眼神中多了一份复杂的情感。

他看着陈融生,一字一顿地说:“我觉得你是共产党。

无论你承不承认,我现在需要你替我送一份情报。”

陈融生愣住了。

他无法确定,这是一场试探,还是一份真正的厚礼。

情报的真假,谢士炎的动机,甚至自己的处境,都让他如履薄冰。

但多年相识,他知道谢士炎不是轻易能被黑暗吞噬的人。

这一刻,他选择了赌信一次,接过了那份情报。

事情的起点要追溯到谢士炎的过去。

他出生在一个典型的国民党将门之家,从小耳濡目染,立志报国。1927年,在伯父的引荐下,谢士炎进入南京的国民党工程兵学校。

少年时期的他,眼里有光,心中有志。

抗日战争全面爆发后,他毅然奔赴前线,凭借过人的胆识和才智,屡立战功,年纪轻轻便被提拔为少将。

然而,正是这样的辉煌经历,让他看到了国民党内部的另一面。

贪污腐败、官官相护,这些现象像阴影一样笼罩在他眼前。

他逐渐意识到,自己所效忠的组织,离“救国救民”的理想越来越远。

更让他痛心的是,他因为正直不阿,竟被同僚栽赃陷害,锒铛入狱。

三个月的牢狱生活,是他人生的转折点。

在黑暗的牢房里,他不断反思,最终下定决心:国民党已无法带领中国走向光明,他要找到新的希望。

出狱后,他被调往河北参加军事会议,得知了国民党计划进攻张家口的绝密情报。

这场内战,他本能地排斥。

他知道,这是对百姓的再一次伤害。

于是,一个大胆的想法在他脑海中成形:将这份情报交给共产党。

但问题是,交给谁?他思来想去,想到了陈融生。

这个人看似普通,却总有些与众不同的地方。

他们的交谈中,陈融生时常提到一些共产党的观点,甚至推荐过一些书籍。

谢士炎虽未直接表露,但这些书中的思想让他觉得眼前一亮。

或许,陈融生就是共产党的人。

那天晚上,他带着情报,摸黑闯进了陈融生的家。

情报最终被送到了叶剑英手中,经过研判,得到了充分的信任。

正因如此,共产党在张家口一战中掌握了主动权,赢得了关键胜利。

战后,陈融生问谢士炎为何要冒险帮助共产党。

谢士炎的回答很简单:“我的初心是为国家好的,而共产党才是真正为百姓着想的队伍。”他没有直接说出自己的信仰转变,但他内心的选择已然清晰。

1947年,谢士炎正式加入共产党,成为潜伏在国民党内部的地下工作者。

他一如既往地正直、无畏,用自己的身份掩护,为共产党提供情报。

然而,好景不长,国民党很快察觉到内部情报频频泄露,开始大规模搜捕间谍。

一场针对共产党的电台侦破行动中,情报员被捕叛变,供出了谢士炎。

再次入狱的谢士炎,面对国民党的威逼利诱毫不动摇。

他们承诺,只要他退出共产党,重新宣誓效忠国民党,不仅可以保命,还能恢复职位。

但谢士炎冷笑拒绝。

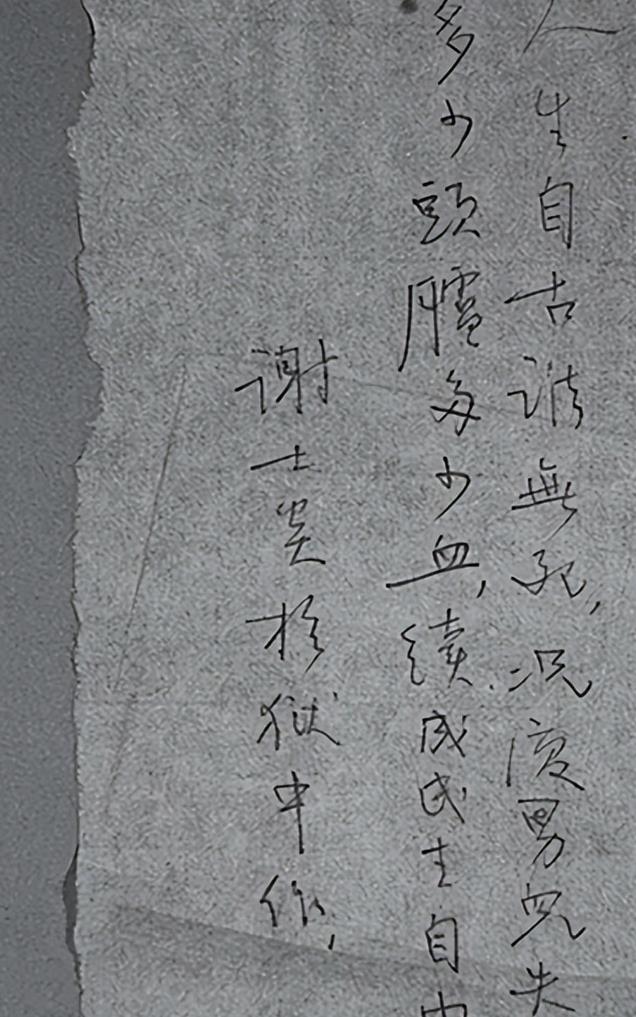

他在狱中写下绝命诗:“人生自古谁无死?况复男儿失意时。

多少头颅多少血,续成民主自由诗。”短短几句,写尽了生死无惧的大气与对信仰的执着。

1948年10月19日,谢士炎在南京中央军人监狱牺牲,与他一同就义的还有其他几位地下工作者。

他们被称为“北平五烈士”。

多年后,人们回忆起他,总会提起那个秋夜,他拿枪指着好友,却将光明的希望托付给了对方。

有人说,谢士炎的人生是一个矛盾体。

他出身国民党,却以共产党员的身份殉道。

他曾是国军的英雄,却为推翻旧政权献出了生命。

但也正是这种矛盾,让他的人格更显立体。

他的选择,不只是个人的命运,更是那个时代无数人信仰转变的缩影。

那个秋夜,陈融生的房间里,月光透过窗棂,映在他们握着情报的手上。

或许,谢士炎自己也没想到,那一刻,他选择的,不仅是一份情报的流向,更是历史的去向。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!