声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

在天安门广场的正中央,有一座纪念碑,它高耸入云,通体庄严,铭刻着中国人百年的浴血奋斗。

你可能见过它,甚至在它脚下驻足过,但你未必知道,这块碑的背后,藏着怎样的波折和争论。1949年,当人民英雄纪念碑初具构想时,它并非一开始就被所有人认同。

更令人意外的是,这块碑上,连“中国共产党”四个字都没有提到。

这是毛主席亲自批示的结果。

听起来有些不可思议吧?革命胜利后,党功勋卓著,为何却不愿将自己的名字刻在这样的丰碑上?为什么会这样呢?

时间回到1949年,当年的9月30日,第一届中国人民政治协商会议通过了一项决议——在首都北京修建一座纪念碑,用以缅怀那些为民族解放和革命事业献出生命的人。

这一消息一经公布,立刻引发了广泛关注。

全国上下都在讨论,这座“共和国第一碑”该如何设计,如何建造,碑文又该写些什么。

一时间,各种声音涌现,有些人甚至提议直接将纪念碑命名为“中国共产党英烈纪念碑”,以彰显党的主导地位。

然而,毛主席却明确反对,认为纪念碑不仅属于党,更属于那些为了民族独立流血牺牲的所有中国人。

这个决定,让不少人深感意外,但也正是从这里,我们看到了毛泽东非凡的胸襟。

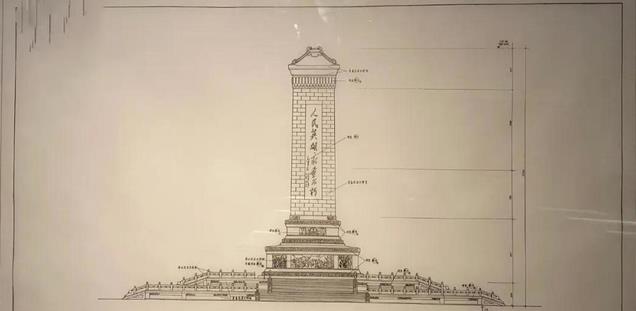

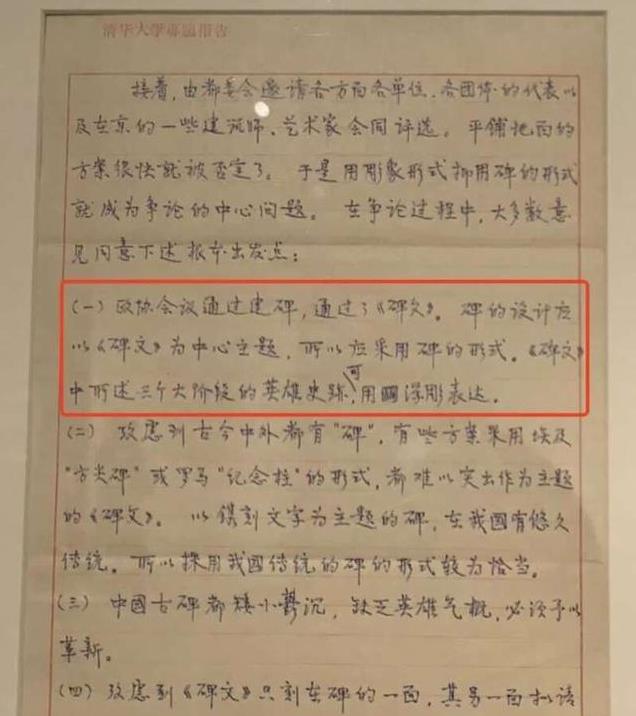

关于纪念碑的设计,最初的意见分成了两大派。

一派认为应该以雕塑为主,另一派则坚持以石碑为主体,辅以浮雕装饰。

争论持续了好几轮,直到梁思成提出了一套折中的设计方案,才算是让大家达成了共识。

最终的纪念碑造型,也正是根据梁思成的构想设计出来的。

它采用了垂直向上的石碑形式,底座四周则镶嵌了八块浮雕,分别记录了从1840年鸦片战争到1949年中国解放的八个重要历史事件。

这些浮雕没有突出任何具体人物,而是以群体形象为主。

这样的设计背后,其实也有一段不为人知的故事。

当时,有人建议在浮雕中突出一些领袖人物,比如《虎门销烟》要强调林则徐,《太平天国》要聚焦洪秀全,甚至《抗日战争》和《胜利渡长江》也要突出具体领导人。

这个提议得到了不少人的支持,但也引发了争议。

负责浮雕创作的范文澜认为,纪念碑是为了纪念所有为民族独立和革命胜利作出牺牲的人,如果过分强调个人,不仅无法体现整体精神,还可能引发误解。

经过多轮讨论,最终决定以群体形象为主,不强调个人功绩。

这样的选择,让纪念碑真正成为了“人民”的纪念碑,而不是某一个人的丰碑。

浮雕的主题确定后,接下来的工作便是创作与施工。

当时,参与雕刻的工匠来自全国各地,技艺高超,但风格各异。

为了确保浮雕的统一性,委员会特意组织了一系列的培训,并让工匠们在汉白玉上反复练习,以减少材料的浪费。

整个雕刻过程耗时良久,每一笔每一刀都倾注了工匠们的心血和智慧。

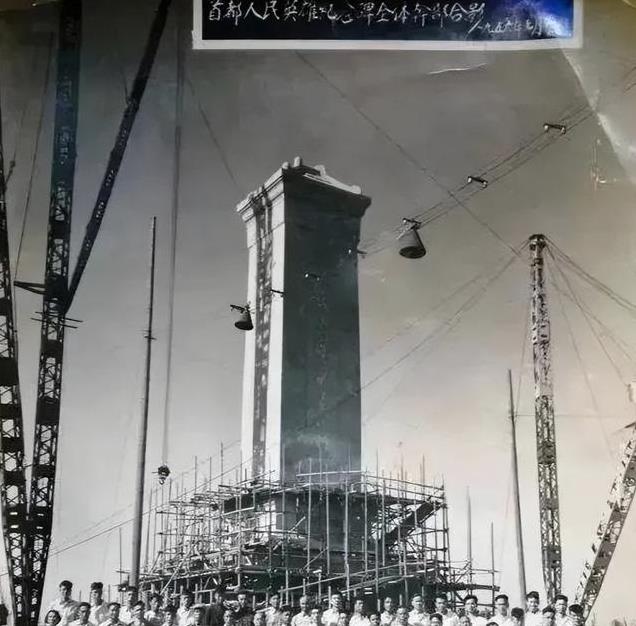

相比浮雕的创作,纪念碑主体石材的选用和运输更是费尽周折。

纪念碑的核心部分需要一整块巨大且坚固的花岗岩。

经过长达三个月的考察,最终选定了青岛浮山的花岗岩作为材料。

然而,这块重达300吨的石料如何从青岛运到北京,成为了摆在所有人面前的一道难题。

从开采到装车,再到运输和卸载,整个过程历经了数月,动用了上万人力。

运输途中,工人们甚至用滚木和钢管铺路,一点一点将石料从山顶移到车站。15公里的山路,硬是走了30天。

这段“石料之旅”,堪称一场人与自然的较量。

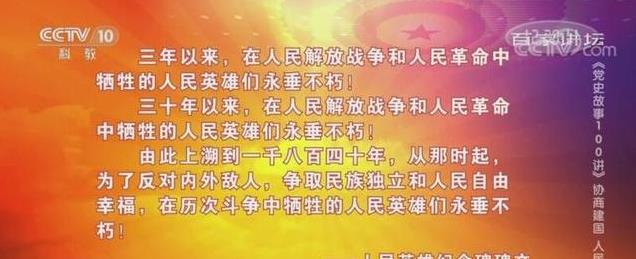

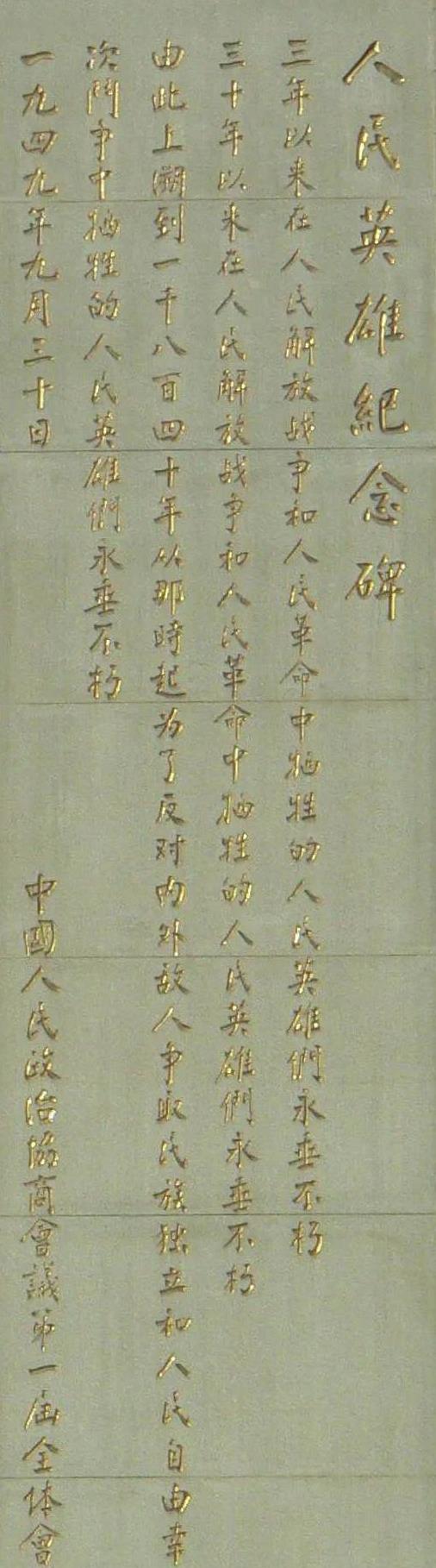

纪念碑最核心的部分,无疑是那篇由毛主席亲自起草的碑文。

碑文只有150个字,却分量十足。

它分为三段,分别纪念了解放战争中的英雄、新民主主义革命中的烈士,以及从鸦片战争以来,为民族独立和人民幸福而牺牲的所有先烈。

这样简洁而深刻的文字,既体现了毛主席对历史的深刻理解,也彰显了他宽广的胸怀。

更令人动容的是,碑文中没有提到中国共产党,而是将功劳归于“人民英雄”。

在毛主席看来,革命的胜利是无数人共同奋斗的结果,不应该只属于某一个组织或群体。

这种“不居功”的态度,正是他人格魅力的重要体现。

有人说,历史是胜利者书写的。

但在人民英雄纪念碑上,我们却看不到胜利者的骄傲与自矜,看到的只有对所有牺牲者的敬意。

这座纪念碑不仅是对过去的纪念,更是对未来的启示。

它提醒我们,那些看似遥远的历史,其实一直在影响着我们今天的生活。

而那些为了理想和信仰而牺牲的人,值得我们永远铭记。

有人说,每一块碑文背后都有一段故事,而人民英雄纪念碑的故事,远比我们想象的更加复杂和深刻。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!