1966年,在《文艺工作座谈会纪要》一文中,郑重地提出了对十年运动文艺产生深远影响的“根本任务论”。当时强调,“我们必须竭力塑造工农兵的英雄形象,这是社会主义文艺不容置疑的根本使命”。

“根本任务论”如同一盏明灯,直接照亮了样板戏中英雄人物塑造的道路,为其“高、大、全”的艺术形象提供了坚实的理论基础。在《红色娘子军》这部经典之作中,洪常青被赫然推上了第一主角的宝座,这无疑是对该理论忠诚实践的生动写照。相较于吴清华,洪常青的形象无疑更为完美无瑕。他身为党代表,志向远大、英勇无畏,面对死亡亦能从容不迫,是人民心中的楷模。

而吴清华,尽管她身上洋溢着强烈的反抗精神,但在斗争的洪流中,她显得尚显稚嫩,不乏莽撞与盲动,仍需经过磨砺与成长。在十年运动前的社会主义叙事时期,这样的人物形象或许因其丰富的内心世界而备受青睐,成为故事的主角。然而,在特殊的历史时期,她显然无法与洪常青相提并论,更适合担纲第一主角的重任。

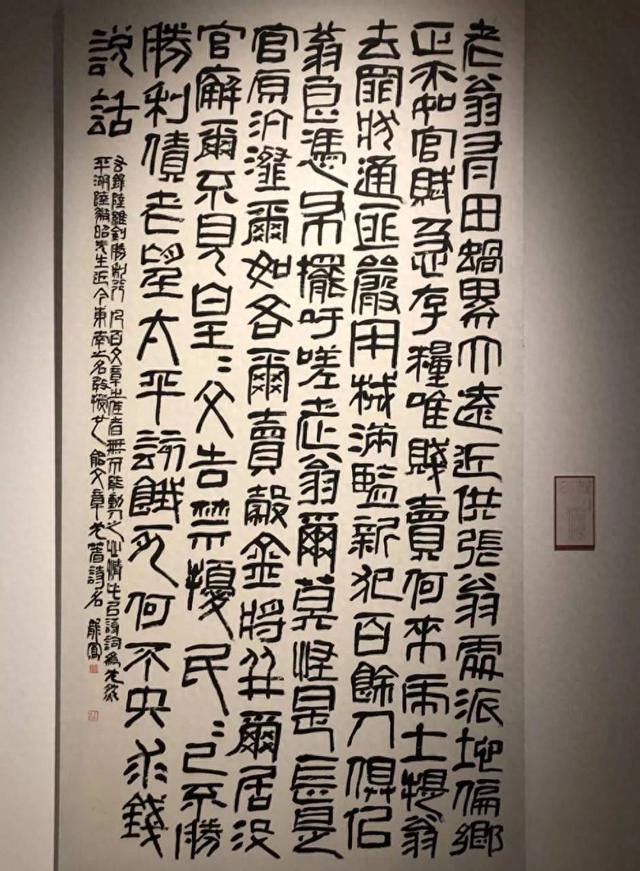

毋庸置疑,样板戏与十年运动之间存在着千丝万缕的紧密联系。在十年运动十年间,它凭借着无可撼动的权威地位,牢牢占据着文艺舞台的中心,成为了文艺环境的重要制造者。它不仅是十年运动上不可或缺的组成部分,更是其精神与灵魂的象征。余秋雨就因此在书中批判样板戏:十年产物,怎敢称经典?样板戏再好,也不过是秦桧的书法!

但实事求是的讲,《红色娘子军》作为革命样板戏的佼佼者,以其绚烂的舞蹈、激昂的音乐、多彩的布景与灯光,在十年运动的语境下演绎着一体化的革命叙事。

在《红色娘子军》的报告文学中,有几段关于红色旗帜的描写尤为引人入胜。当红色娘子军初建之时,“一百名女红军战士,全副武装,英姿飒爽地排列在‘红色操场’上,隆重举行授旗仪式。师部授予我们一面鲜红的连旗,上面赫然写着‘中国工农红军第二独立师娘子军连’。我们面向红旗,庄严宣誓:坚决服从命令,严守军纪,为党的事业奋斗终身!我们高举着红旗,迈着坚定的步伐,与红军第三团的战友们一同接受师首长的检阅。娘子军连的旗帜在风中猎猎作响,我们昂首阔步,行进在浩浩荡荡的红军队伍之中!”

在芭蕾舞样板戏中,这一场景被再现得更为震撼人心。战士们精神抖擞,跳起了射击舞、刀舞、刺杀舞,背景音乐是慷慨激昂的《娘子军连连歌》,舞台背景上那面鲜红的旗帜格外醒目,与演员们的舞蹈相互映衬,共同诠释着革命的精神。特别是当大集体舞结束,吴清华的登场更是将红色旗帜的象征意义推向了高潮。

历经磨难的吴清华终于赶到娘子军成立的会场,战士们连忙搀扶起踉踉跄跄的她,“儿童团员兴奋地告诉清华:‘这里是红色根据地。你看,那是红旗!’红旗!吴清华望见那面迎风飘扬的红旗,激动得热泪盈眶,她飞奔上前,紧紧地将红旗贴在脸颊上,泣不成声:‘红旗啊红旗,今天我终于找到了你!……’”这一情节深刻描绘了清华内心对红旗的无限向往,而她对红旗的渴望远不止于此。

舞剧《红色娘子军》中的“吴清华主题”不仅精炼地概括了一位在斗争中茁壮成长的英雄人物的鲜明思想与性格特征,更通过其多样化的运用与发展,生动展现了吴清华从地主家的丫鬟逐步成长为战士的历程。从最初的反抗者(第一、二场),到具备思想觉悟和严明革命纪律的战士(第四场),再到英勇无畏、敢于牺牲,被党委寄予厚望的英勇人物(第五、六场),“吴清华主题”的音乐也随之发展变化,记录着一个“无产阶级英雄人物”的成长轨迹。其艺术价值正蕴含在这一动态过程之中,它讲述了一个女奴如何自发反抗,最终成长为拥有共产主义伟大理想的革命者的感人故事。

在舞剧中,音乐与舞蹈相互依存,相辅相成,它们或彼此配合,或相互诠释,共同构成了舞剧的灵魂。然而,在《红色娘子军》的创作过程中,音乐却遵循了旗手提出的“音乐要从内容出发,要服从舞蹈,要为塑造无产阶级英雄人物服务”的“无产阶级舞剧音乐”创作原则。

因此,“配合舞蹈”成为了该剧音乐创作最为核心和根本的准则。正如十年运动期间一篇高度评价该剧的评论所言:“《红色娘子军》的音乐创作,彻底颠覆了‘舞蹈解释音乐’、‘音乐是舞蹈的灵魂’等资产阶级艺术观念,它既坚守了舞蹈为主、音乐为辅的总体原则,又不是盲目地追随动作,而是积极主动地与舞蹈、戏剧相融合,深化其表现内容,成为塑造无产阶级英雄形象的重要艺术手段。”这无疑证明,《红色娘子军》的音乐是真正做到了“配合舞蹈”,为舞剧的成功奠定了坚实的基础。

新时期以来,随着对“十年运动”历史的全面反思与批判,启蒙主义思潮的重新兴起,以及文学界对作品审美价值、艺术魅力及人性深度的不懈追求,“十七年文学”的成就开始受到学术界的广泛质疑,而“十年运动文学”更是遭遇了前所未有的彻底否定。在这一背景下,由于文学独立性的缺失和作品内容过度政治化的倾向,《红色娘子军》等一系列“红色经典”逐渐从公众的视野中淡出,成为了历史长河中的一段遥远记忆。

1992年,在纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年之际,中央芭蕾舞团在征得文化部的批准后,决定复排并公演这部经典之作。据现任中央芭蕾舞团团长赵汝衡回忆:“当时团内部对于是否应该恢复‘样板戏’确实存在争议。但最终能够确定重拍,最关键的原因在于芭蕾舞剧《红色娘子军》的艺术水准是毋庸置疑的。”

这次的重排,无论是音乐、舞蹈,还是灯光、舞美,都尽可能地沿用了最初的传统,力求保持原汁原味。即便有少许改动,也是为了更好地还原最初的创作意图。赵汝衡团长特别提到:“改动最大的地方是将电影版《红色娘子军》第二幕的‘诉苦’改回了‘哭诉型’,因为蒋祖慧老师最初就是这样设计的。”1993年,当该剧在上海演出时,《文汇报》以“中央芭蕾舞团昨晚在沪首场演出,《红色娘子军》再次倾倒上海观众,场上出现曲终舞毕人不散的热烈气氛”为题,生动报道了演出的盛况,足见其在观众心中的深远影响。

除了《红色娘子军》,另一部充满传奇色彩的样板戏就是《智取威虎山》。

文学作品与戏剧作品之间的跨媒介改编,是一种常见的艺术现象。然而,由于两种艺术形式在叙事策略与逻辑上存在差异,因此改编过程中必然会产生一些变化。《林海雪原》出版于1957年,新中国成立之初,百废待兴,社会氛围充满了勃勃生机。研究其文本,我们可以清晰地感受到那个时代的烙印。无论是小说正文还是人物台词,《林海雪原》的语言风格都显得朴实无华、严谨刻板且口语化,极易被读者接受,符合当时的文化环境。

而京剧《智取威虎山》的编剧团队则由上海京剧院的编剧、演员等组成,他们不仅具备深厚的文化修养,还拥有丰富的舞台演出经验,对京剧艺术的表演结构与艺术形式有着深入的研究与理解。在深入研读《林海雪原》文学文本的基础上,他们又与曲波等原著作者进行了深入的交流,随后对原著进行了大胆的改编。

他们选取了《林海雪原》中“智取威虎山”这一情节丰富、戏剧性强的章节作为表现内容,同时将更具传奇色彩的人物杨子荣(小说中原本以少剑波为主人公)推上了前台,使整部剧作充满了智斗与悬疑的戏剧特色。该剧的台词设计精炼而唯美,表现力极强,许多台词至今仍被人们津津乐道,与原著的朴实风格形成了鲜明的对比。

为了提升剧目的观赏性,样板戏对1958年的演出本进行了“脱胎换骨”的改编,删去了《深山庙堂》和《雪地侦察》这两场专门渲染反面人物迷信、凶杀情节的戏份,以及“试探杨子荣”和与杨子荣“打情骂俏、大讲下流故事”的“一枝花”角色,从而尽量避免了“色情”和“恐怖”元素的出现。然而,该剧的“惊险”情节却得以基本保留,尤其是杨子荣与匪首座山雕之间斗智斗勇的三个回合,包括“初会座山雕”、经受“假演习”“考验”以及“舌战小炉匠”等场景,这些“惊心动魄”的较量同样能够产生强烈的剧场效应。

这正是周扬曾经探讨过的《群英会》等传统戏目不依赖“色情、布景、神怪”却能“引人入胜”的“本事”。这类剧目通过满足观众对“智慧”、“知识”、“趣味”的期待来赢得他们的喜爱。虽然反复观看之后,剧情的“紧张感”可能会有所减弱,但京剧艺术向来具有“向观众坦白”的特点。角色出场时,他们的内心情感、意志都会毫无保留地展现给观众,这种“瞒剧中人,不瞒观众”的剧情演绎方式,使得观众往往能够“早于人物知道一些关键性的局势”。

因此,当人物发现危机而吃惊时,观众并不会与他们一同惊慌。在观看样板戏时,观众初次观看或许会感到紧张刺激,但重看之时则更多地是在“同情或者解恨”、“嘲笑或者给予支持”的情感体验中,既欣赏杨子荣玩弄敌人于股掌之中的“机智”,又可以毫无顾忌地嘲笑敌人的虚弱与慌乱,就像人们观看“周瑜如何整治蒋干、鲁肃又如何焦急”时感到的那样饶有趣味。

早在1958年,焦菊隐在导演话剧《林海雪原》时,就已经巧妙地运用了“亮相”的手法,以期将革命者的“思想感情形象化”。这其实就是对革命性身体的一种展示。然而,在1964年的修订版中,我们并未看到任何关于“亮相”的说明;直到1967年版,也仅在一、四两场规定了结尾的“亮相”。但到了1969年版和1971年版,除了二、六、七、九场之外,其他场次的结尾都加入了“亮相”的说明。值得注意的是,第二场并不适合以“亮相”作为结尾,而六、七、九场则采用了“准亮相”的方式。这种频频出现的“亮相”,以表层化的身体样式将政治意图清晰地呈现出来。

红色小说的身体叙事策略与样板戏的身体塑造策略在这一点上有着相似之处,只是样板戏在身体类型的塑造上更加明确和突出。在引用了鲍特金关于人物分为神、英雄和人的观点后,胡志毅评价道:“这种不同类型的人物,从其本质上说,是具有原型意义的;同时,在历史发展过程中,也形成了相应的类型人物。”这一观点无疑为我们理解红色经典中的身体叙事提供了有益的启示。

五福临门

深受大众百姓喜爱的就是经典,难道你泥鳅鱼说了算?![好生气]

用户10xxx40 回复 01-09 17:11

你多大了,能代表大多数人吗?

浩然正气 回复 用户10xxx40 01-09 18:01

65.没人喜欢这东西

火星

余秋雨跟何祚庥是一伙的,狗屎一砣!

冬季暖阳

红色经典现代京剧样板戏,革命现代芭蕾舞剧[点赞][点赞][点赞]

阿生

胡说八道!看看你自己写的那点破烂吧!当今文人,真是无耻混蛋。

阿生 回复 12-26 11:16

自吹不是不可以!但,不能胡说。他站在个人高度,去评价历史事件,那和街道里那些翻闲话的大妈们水平比能高几分啊。

浩然正气 回复 阿生 12-26 15:54

你有多少水平?吹牛有本领

W57红色G

评论格局小了,夹着私货,就因为受过冲击吗?狭隘!

用户91xxx73

把充斥数千年的帝王将相将才子佳人从舞台中请出来,让"下贱"的工农兵搬上舞台,这就是经典,把现代京剧说成是秦桧的书法,我看余㐅㐅是不折不扣的秦松。

13xxx57 回复 12-28 13:17

👏

用户17xxx22

余算什么东西?

四海为家骥伏枥百忍堂

纯文学看样板戏真是经典[点赞][点赞][点赞]

涅槃 回复 12-23 08:03

艺术性是一方面,人民性是根本!

祝福

余它本身就是文痞流氓 还出去评样板戏?

静水深流

我就是喜欢样板戏!

柱石

秋后蝉鸣

用户56xxx20

现在都有人看。作为年轻人,那些很出名的贵妃醉酒定军山啥的看不下去都可以试试这几部,现代审美和传统戏剧结合非常好

用户10xxx33

革命现代样版戏,真正是推陈出新,具有与时俱进的创新精神,反映了革命与现实。比那些老京剧才子佳人的听不懂的戏强百倍!

道的仆人

实事求是的说,样板戏是正真的传统文化创新,有艺术成就的。

用户10xxx94

余秋雨是什么人

用户10xxx97 回复 12-25 06:33

不是什么东西……

用户17xxx75 回复 12-28 13:17

好像不是人,余是屎里跳出来的屎壳螂。

无心

余是荒腔走板。其他不说,样板戏对群众、特别是年轻人喜欢京剧(现代的、发展的,不是抱残守缺的)起到了很大的作用。

用户10xxx77

一个跪舔美国和资本权贵的狗腿子文人有什么资格评价样板戏?

庞生

喜欢看的你就多看点!不要强迫我看就行

用户44xxx21

秋雨蝉鸣对黄钟大吕有天然的嫉恨。[呲牙笑]

用户17xxx33

你本人写不出这样经典,就会说如何,中国文人就是这样,反正不用负责任

用户14xxx91

还有人看?

用户56xxx20 回复 用户14xxx91 12-24 17:40

一般说来没有实践没有发言权

用户14xxx91 回复 12-24 14:57

没兴趣

临海云台

余秋雨的批判有些偏颇

高阳

余秋雨成经典了?余秋雨常以戏剧大家自居,排两剧让群众看看!!

国平布业

还着把自己当成一个玩意了

夏天多一点

余秋雨,垃圾

蒋中华

艺术作品不要和人品扯到一起,不然很多艺术作品都不能要了。例如,赵佶的书法绘画,再往大了说,杨广俢的大运河还要不要承认,元清为中国奠定的领土还要不要。

粉色回忆

一个自私自利之人

季风

样板戏就是经典,被广大人民喜爱和传唱,它的唱腔和台词都铿锵有力,符合现代人的要求,剧目内容也是近代发生的事情,人民能够看懂。

用户10xxx40 回复 01-09 17:09

你是外星人吗?

hehe 回复 01-15 19:56

你看不看重要吗!有别人看才重要

用户10xxx07

余秋雨就是汉奸卖国贼!

用户17xxx75 回复 12-28 13:19

何止汉奸,文化界的屎壳郎。

论道

余秋雨是什么货?十年两弹一星,杂交水稻,屠呦呦研制的青蒿素难道不是经典?

原点

样板戏就是中国传统戏曲的精典,谁抹黑放屁都不好使,历史必将证明他的生命力。

中国人

现代京剧样板戏前无古人后无来者!

李怂怂呢

人民群众喜欢的就是好的,也确实经典,就是样板!

渔翁

这个泥鳅不是东西。如果秦桧的书法好,我们也可以欣赏呀。我欣赏他的书法,又不是欣赏他的人品!

昆仑

对比当代文人余贾莫之流泾渭分明。

改正归邪8-1-602

余秋雨是什么狗东西?

98765

就算不是经典也比现在的烂剧强!是正能量!余秋雨你说这话只能证明你是美国人的走狗!和那个姓何的老走狗一样!

亚楼

不经典,现在怎么没有超越呢?实践是检验真理的唯一标准,不是靠嘴巴说

用户10xxx70

艺术讲秦桧书法是顶级,比所谓大师不入流强千倍,样板戏后有入眼的新戏吗?现今艺术大师的悲哀

老杨

样板戏是时代产生的金典作品,比那些千年不变的各种戏曲强百倍

西门无敌

这人渣就是妄图否定中国人民的解放事业,应该杀无赦!

想了好久才想起一点点

点评到位

野草

👌

band

怨妇乱言[笑着哭]

用户10xxx06

余秋雨不是日本人的产物吗,是的

用户14xxx91

时代烙印

用户92xxx64

我看可以根据这样板,创作一些符时代的样板戏

用户10xxx00

余秋雨你扪心自问,有资格评论样板戏吗?文痞!

天狼星

[呲牙笑][笑着哭]

董绍山

样板戏成为传世经典毋庸置疑,任何诋毁都不会改变大众心里的位置高度

老家的猫

余秋雨是个坏种