在当今快速发展的商业世界中,舆论环境和市场秩序对于企业的生存与发展起着至关重要的作用。然而 " 黑公关 " 现象也愈演愈烈,迫使企业越来越重视对此类情况的应对。2 月 19 日,比亚迪宣布对 " 黑公关 " 相关信息提供人给予奖励,并针对具有重大价值的证据提供人奖励 100 万元!无独有偶,同一天晚间,胖东来发布征集 " 维权处理专业团队 / 个人 " 合作奖励机制,表示给予不低于 50 万的价值奖励。

众所周知,随着互联网开始兴起,诸如 " 网络水军 "、" 网络喷子 " 等现象就相伴而生。由于其隐秘性和复杂性,多年来,网络 " 黑公关 " 现象一直不能得到很好的解决,甚至于很多企业或个人已经对其习以为常。然而,比亚迪如此大张旗鼓的打击 " 黑公关 ",背后有着怎样的考量呢?作为一家销量排名中国第一、世界第五的车企,比亚迪此举是否有 " 小题大做 " 之嫌?困扰行业几十年的 " 黑公关 " 这颗毒瘤,比亚迪真能以一己之力拔除吗?下面我们来抽丝剥茧,逐层分析。

业内苦 " 黑公关 " 久矣为了弄清这些问题,我们先来看看,什么是黑公关。所谓 " 黑公关 ",是指通过编造虚假信息、恶意传播、操控舆论等手段,以损害特定企业或品牌声誉为目的的有组织行为。

近年来,随着我国新能源汽车行业的迅猛崛起,这一领域成为了经济发展的新热点和全球关注的焦点。行业的迅猛发展也催生了新的挑战——以 " 黑公关 " 为代表的灰色产业链逐渐浮出水面,成为威胁企业声誉与市场秩序的重要隐患。更为严重的是,随着新能源汽车行业的发展,我国相关企业成为了别有用心的攻击者的目标。

在新能源汽车领域," 黑公关 " 往往通过自媒体平台、社交网络等渠道,针对技术安全性、产品质量、企业社会责任等敏感议题进行攻击。随着技术和手段的提升," 黑公关 " 呈现三大新特征:攻击主体隐蔽化(水军账号跨境 IP、短期注册虚拟身份)、攻击内容专业化(伪造行业数据、行业术语包装谣言)、攻击链条产业化(舆情监测—内容生产—渠道分发的完整闭环)。比亚迪披露的 " 累计起诉 20+ 黑号、密切监控 30+ 重点目标 ",折射出企业面临的已非偶发个案,而是组织化产业攻击。

在这个过程中,传统商业竞争范式正在失效。涉案的 " 黑媒体 " 通过自媒体矩阵实施协同攻击,同一谣言在图文平台、短视频平台、社群渠道同步发酵,其传播效率远超企业官方应对能力。而新能源汽车作为新型工业品,其智能网联特性放大了安全隐患类谣言的破坏力——例如,比亚迪曾多次遭遇不实指控,相关谣言在未经核实的情况下被大量转发,呈现出舆情危机的蝴蝶效应,对企业造成直接经济损失。

比亚迪的系统性反制策略对于比亚迪反击 " 黑公关 " 的行为,我们首先要厘清一个问题:比亚迪对 " 黑公关 " 的零容忍,并非对舆论监督的零容忍。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在一次公开活动中发言表示:" 有时候,有媒体或者自媒体基于事实报导,批评我们,都没问题。还有些媒体不了解情况,出现一些误解性的报道,我们也都能接受。" 这充分说明,作为一家全球性的大车企,比亚迪有着足够的胸怀和气量。

然而,对于 " 黑公关 " 的打击,比亚迪是 " 箭在弦上,不得不发 "。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在一次公开活动中回应:" 比亚迪接受媒体的批评和监督,但对黑公关和黑媒体,一追到底,绝不姑息!"

李云飞表示," 有时候,有媒体或者自媒体基于事实报导,批评我们,都没问题。还有些媒体不了解情况,出现一些误解性的报道,我们也都能接受。但如果有些媒体或自媒体恶意的揣着明白装糊涂,为了黑而黑,通过一些不实的和误导性的报道和信息,长期针对比亚迪,诋毁比亚迪。比如说一个礼拜有七天,至少五个工作日都在黑比亚迪,这个是不能接受也不能容忍的。"

比亚迪的 " 反黑 " 行动并非一时兴起,而是经过系统设计的长期战略。其核心措施可归纳为经济激励 + 法律武器 " 双板斧 ",虽简单直接,但很有效。

2021 年,比亚迪首次推出 5-100 万元的线索悬赏计划;2024 年,奖励上限提升至 500 万元。这一机制通过经济杠杆激发公众参与,形成 " 全民监督 " 的舆论防线。此次奖励的 8 位线索提供人中,既有普通消费者,也有行业内部人士,反映出该机制覆盖范围的广泛性。而单笔 100 万元的高额奖励,则凸显企业对关键证据的重视,具有强烈的震慑效应。

通过经济激励,形成了全民参与的线索悬赏机制。悬赏机制本质上是通过市场手段突破信息黑箱,这种开放式治理弥补了传统法务取证的局限性,不实信息传播链条内部也更容易出现裂痕。

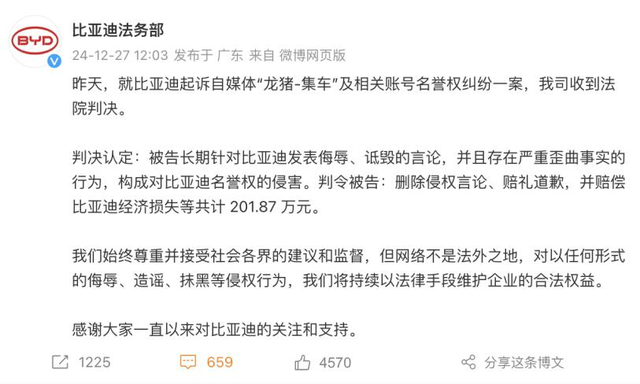

对法律武器的运用,实现了从诉讼到执行的立体化维权,也为其他企业打个样。2024 年底,比亚迪起诉自媒体 " 龙猪 - 集车 " 名誉侵权案,法院判决被告赔偿 201.87 万元并公开道歉。此案的意义不仅在于个案胜诉,更在于通过司法判决明确 " 黑公关 " 行为的违法性质,为行业树立判例标杆。第一,这刷新了国内法人名誉权诉讼赔偿额度;第二,法院将自媒体平台持续发布(如 " 每周五个工作日黑稿 ")视为商业诽谤情节恶劣的核心证据,确认了网络侵权的累加效应裁量原则;第三,判决不仅涉及金钱赔偿,更要求 " 删除侵权内容 + 公开道歉 " 的复合责任承担,这对自媒体内容的清算力度远超常规。

从企业维权范式创新到行业生态重构

从企业维权范式创新到行业生态重构不仅仅是比亚迪,全行业对 " 黑公关 " 的打击刻不容缓,都需要有守护行业清朗环境的决心。" 黑公关 " 和 " 黑媒体 " 的存在扰乱了市场秩序,破坏了公平竞争的环境。他们的恶意攻击行为使得企业不得不花费大量的时间、精力和资金去应对,分散了企业用于技术研发、产品升级和服务提升的资源。再加上部分企业 " 重营销、轻技术 " 的畸形观念作用下,将资源过度投入舆论战,导致创新动力不足。长此以往,将阻碍整个行业的创新步伐,影响行业的健康发展。

比亚迪通过法律手段肃清市场环境,倒逼行业回归技术竞争的本质。在一个清朗的舆论环境中,企业能够凭借自身的实力和创新能力参与市场竞争,推动整个行业的技术进步和发展。同时,随着打击 " 黑公关 " 行动的深入开展,行业内对于如何规范市场秩序、保护企业合法权益的关注度不断提高,这将促使相关部门和行业协会加快制定和完善相关的规范和制度,推动行业的健康、有序发展。

此外,新能源汽车行业作为我国战略性新兴产业,对于推动能源结构转型、实现可持续发展具有重要意义。然而,需要警惕的是,当前新能源汽车行业的 " 黑公关 " 现象已将企业品牌之争异化为国民产业安全之争。据国内安全机构发布的《2024 年全球高级持续性威胁 ( APT ) 研究报告》显示,APT-C-00 ( 海莲花 ) 、APT-C-01 ( 毒云藤 ) 等组织以及北美方向的 APT-C-39 ( CIA ) 组织,都针对我国新能源汽车领域相关的科研和制造企业展开了长期的网络攻击和渗透。这些攻击活动不仅威胁到企业的信息安全和技术创新成果,还可能对国家的能源安全和产业安全造成潜在风险。" 黑公关 " 和 " 黑媒体 " 的行为往往与这些网络攻击相互配合,在舆论层面为攻击行为推波助澜。从这个层面上看,比亚迪打击 " 黑公关 ",也是在应对这种复杂的网络安全威胁,保障企业和国家的利益。

结语:

结语:比亚迪打击 " 黑公关 " 的实践,是中国企业从被动应对到主动治理的里程碑。它揭示了一个深刻命题:在数字经济时代,企业的核心竞争力不仅在于产品与技术,更在于维护健康生态的能力。

在更深层面,这种将技术治理、市场激励、司法创新融为一体的综合治理范式,为数字经济时代的行业治理提供了中国样本。其积累的经验与模式,必将为行业高质量发展注入持久动能。正如李云飞所言:" 我们要让阳光照进每一个角落,让黑暗无处藏身。" 这不仅是企业的宣言,更是中国制造业走向全球价值链高端的必经之路。