在当下,无论是各类小说里面,还是形形色色的短视频当中,我们常常能够看到许多退婚相关的情节出现。

通常在这样的时刻,男主那可是会毫不犹豫、当机立断的。只见他毫不含糊地撂下一段言辞犀利的狠话,随后便毅然决然地转身离开。而他心里,是憋着一股劲儿的,想着等自己在外面闯荡一番,取得了功成名就的成就之后,再回来把之前所遭受的那些耻辱全都洗刷干净,好好地出上一口恶气呢。

在这个故事当中,有意思的是,男主都还没来得及开口说话呢,反而是媒人先讲起话来了。而最后的结果呢,竟然是让之前那户想要悔婚的人家,一个个抱头痛哭起来啦。

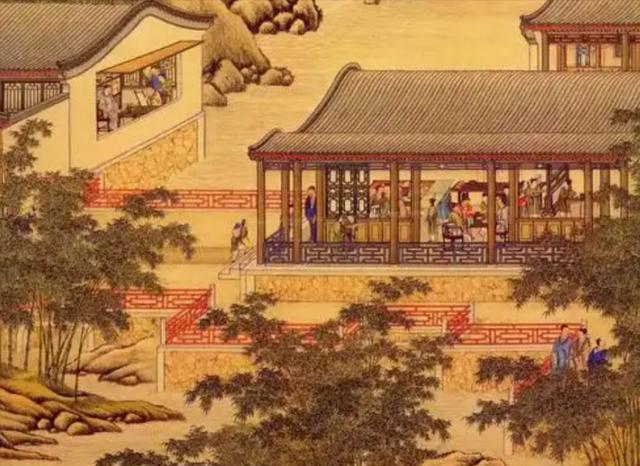

耕读之家

接下来要讲的这个故事,里面的男主角是曾国藩哦,他在清朝末年可是一位相当重要的人物呢,担任着封疆大吏这样重要的官职。

要知道,在故事所发生的那个时候,他的年龄还非常小呢。小到什么程度呢?就别说去担任那种管理一方的封疆大吏这样重要的官职了,就连考个秀才,他都没能考得上。

要是您想了解这段故事的来龙去脉,那就得跟着我们一起回到两百年前的清朝时期啦,去瞧瞧那时候到底都发生了些什么样的事儿呢。

曾国藩是在南方的一个“小地主”家庭里出生的。这个家庭呢,说起来虽然算不上那种极为豪奢的人家,和那些有名的书香门第比起来更是差得远了,不过好在一家人的生活也还能做到衣食无忧。

他祖父呢,其实没念过多少书。不过,这人可一直在外闯荡,算是个走南闯北的江湖中人啦。后来在外面做买卖,运气还不错,赚了一笔数目不小的钱。有了钱之后呢,他祖父就回到自己的老家了,还买了足足百亩的良田,就这么着,摇身一变,成了当地一个小地主呢。

祖父是见过世面的人,他心里很清楚呢,不管是一门心思种地也好,还是去做各种生意也罢,在当时的社会环境下,干这些那都是没什么地位的。祖父深知,要是想在这世上出人头地,真正有一番作为,那就得好好读书识字才行呢。

就这样,他把重点培养的对象放在了曾国藩的父亲曾麟书身上,开始着重对其进行培养。

单从这个名字来看,就能够明显察觉到祖父内心有着极为强烈的期盼呢。他殷切地期望着后人可以好好读书识字,能够凭借自身的学识与努力,成长为如麒麟一般出众的人才,拥有非凡的才能与成就呢。

曾麟书这个人哪,资质着实很一般。他去参加科举考试,这一考就是好多年呐,可结果呢,实在是不尽如人意。别说是去参加更高层级的会试了,就连乡试这一关他都没办法通过,可见其在科举之路上走得是多么艰难呐。

到最后呢,也只能顶着个秀才的名号了,然后就在当地谋了一份差事,当上了一名私塾先生,平日里就是教教那些小孩子读书识字之类的,就这么在当地安下身来做这份营生咯。

就这样过了十几年的时间,接连生下了九个孩子呢,在这当中,曾国藩是家中的长子哦。

在一个家庭当中,身为老大往往就得挑起那份沉甸甸的家庭重担。就拿曾国藩来说吧,他才仅仅三岁的时候呢,就已经要跟着父亲开始读书认字啦,毕竟作为家中的老大,早早承担起这份责任也是一种担当呢。

当他年满五岁的时候,便即刻跟着父亲,前往私塾拜见先生,由此正式开启了自己的启蒙教育之旅。

曾国藩可是相当争气的呢。他进入学堂之后,就展现出了极为勤奋好学的劲头。要知道,当时学堂里有不少孩子年纪都比他大,可在努力程度上,那些孩子却都比不上他。

在父亲以及祖父的不断督促之下,曾国藩在十五岁的时候就已经能够把经史子集熟读于心啦。不仅如此呢,他写起文章、作起赋来也是有模有样的,而且,他的书法水平相较于同龄人那可高出了一大截呢。

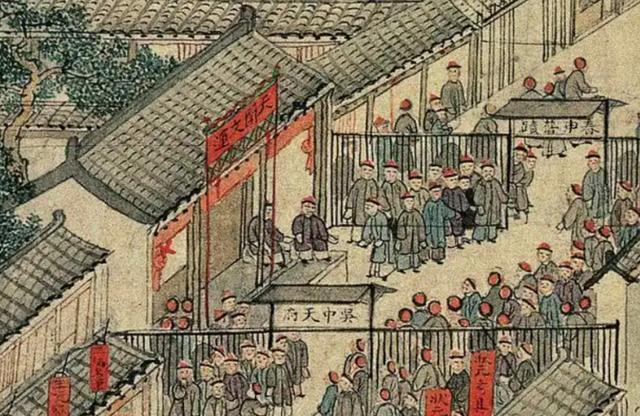

就在那一年,他去参加了童子试。在这场考试当中,他发挥得很不错,最终取得的成绩在众多考生里名列前茅,也正因如此,他成功获得了童生的资格。

要知道,这其实仅仅是个开头罢了。就好比在修仙小说当中的情形一样,有不少人在修炼的过程中,会被卡在童生这个阶段难以继续前进呢。他们有可能在这个阶段一卡就是十几年,甚至二十多年的时间,都始终等不来突破的那一刻,一直停滞不前,只能苦苦寻求突破的契机。

这就好比在后世被人们所熟知的孔乙己,他一直死死守着一个童生的头衔呢,就因为这个,结果一辈子都过得穷困潦倒,毫无起色,在那种落魄的境地里挣扎了一生啊。

年少成名

显而易见,曾国藩与孔乙己有着本质的区别。在曾国藩夺得童生资格之后,他迅速凭借着父亲所拥有的关系以及祖父给予的资助,得以进入条件更为优越的学校去继续求学深造。

他一直追随着父亲的脚步,在各地之间来回奔走。在这个过程中,他先后进入了好几所不同的私塾去读书求学。不仅如此,为了能获取更多的知识、得到更好的教导,他还和父亲一起四处去拜访那些有名望、有学识的名师呢。

在同样是这一段时期里,曾国藩十分幸运地遇到了一位非常优秀的老师,这位老师便是欧阳凝祉。

欧阳凝祉原本是他父亲的一位朋友。有一次,非常偶然的一个机会,他所写的文章被欧阳凝祉看到了,欧阳凝祉看过之后大为惊叹,觉得他简直就是百年难遇的奇才。

从那时候起,曾国藩就正式拜在了对方的门下,如此一来,他们二人也就确立了师生关系呢。

之后呢,在欧阳凝祉悉心的培育之下,当时二十二岁的曾国藩成功地考中了秀才。紧接着,他便得以进入岳麓书院去继续读书深造啦。

要是读者来自长沙的话,说不定就听过这个书院的名字呢,而且还是大名鼎鼎的那种哦。

大家知道吗?这里所说的这个书院,它可不是哪个人私自建立起来的哦。它的历史那可是相当悠久啦,最早能够一直追溯到北宋年间呢。而且,它是由官府出资资助,然后负责承办下来的哟。

在之后的日子里,时间缓缓流逝,历经了数百年的不断沉淀,岳麓书院的名气就如同那芝麻开花一般,是越来越大啦。在这悠悠岁月当中,数不清的学子从岳麓书院走出来呢。他们每一个人都凭借着在书院里所学到的知识与修养,在各自的人生道路上拼搏奋进,最终都成长为国之栋梁,真可谓是人才辈出,为国家的发展贡献出了极为重要的力量呢。

你知道吗?就连现在的湖南大学,它也是以这个学院作为基础而建立起来的呢。

在清朝那个时候,要是谁能够有幸进入岳麓书院去学习,这可就相当于一只脚已经稳稳地踏在了仕途的门槛之上啦。为啥这么说呢?因为在当时的观念里,一旦进入了岳麓书院,就等于拥有了一个特别好的迈向仕途的起点。接下来要做的呢,就是一门心思地埋头苦学就成了,只要肯下功夫好好学,仿佛仕途之路也就变得更加顺畅有望了呢。

曾国藩在这儿经过了半年的学习之后,便即刻去参加了当年举行的乡试。而在这次乡试当中,他凭借着自身的才学与努力,十分顺利地一举就拿下了举人的头衔。

只要看过《范进中举》这部作品,便能了解到二十多岁就中举这件事所具有的极高含金量。在《范进中举》的故事里,清晰地展现出了科举时代中举意味着什么,而二十多岁就能达成这一目标,那可真的是相当不简单,其背后所蕴含的价值、所带来的影响等等,都充分说明了它有着沉甸甸的含金量呢。

在清朝初期的时候,要是能够中举,那可就意味着能够直接进入仕途当官啦,而且都不需要再去参加会试呢。也就是说,在那个时期,一旦在乡试中脱颖而出中了举,便获得了直接为官的资格,连后续更高层级的会试都不用去经历,就能够开启自己的为官之路了。

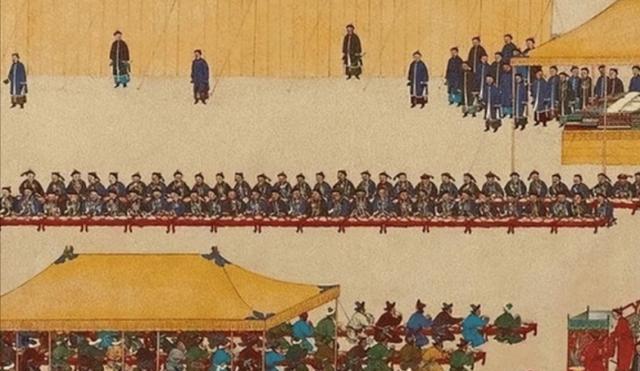

那时候已经到了明朝的末期阶段,要知道,在当时若想进入朝廷担任官职的话,那就得继续努力、不断奋进才行呢,必须得考中进士才可以。

一般来讲,要是能够进入岳麓书院进行学习,那距离考中进士可就不太远啦。就说曾国藩吧,他这个人呐,向来都是特别踏实,而且还特别好学呢。

然而,当他初次参与会试的时候,结果却出乎他的意料,竟然落榜了,最终也没能成功考中进士。

在那之后,他又继续努力拼搏了整整一年的时间。这一年里,想必他付出了诸多的心血,花费了大量的精力在备考上,满心期待着能够收获一个理想的结果。然而,令人惋惜的是,最终考试成绩公布,他还是未能如愿,再次落榜了。

值得庆幸的是,曾国藩并未因此而气馁消沉,反而是做好了继续刻苦读书的打算,准备在学业之路上继续坚持下去,以期望能通过苦读实现自己的目标。

在这个时候,欧阳老师发觉在学业方面自己已经没办法再给予他更多的帮助了。于是呢,老师就琢磨着,给他介绍一门婚事吧,也好让他在生活上有个新的开始。

在过去那个时候,十几岁的人就能够结婚生子啦,而曾国藩呢,都已经二十多岁了哦,要知道在那样的年代里,二十多岁可不算小喽,也确实到了该谈婚论嫁的阶段啦。

欧阳凝祉给曾国藩介绍了一位女子,这位女子是当地大户王家的女儿。

在当地啊,有一户姓王的人家,那可是首屈一指的商户呢。这王家不仅在生意场上做得风生水起,家里的子孙也个个都很有出息。他们走的是读书求仕的道路,通过勤奋苦读,不少人都成功进入朝堂,当上了官员啦。

说到家资这方面,曾国藩确实存在着高攀的意思呢。不过呢,他本身也是极为出色的,堪称天之骄子。要是他能够顺顺利利地考中进士的话,那么他和对方那两家,也就可以算是门当户对啦。

在古时候,有这么个情况,就是男女双方在准备结婚之前呢,彼此是不用碰面的哦。那这婚事怎么定下来?全靠媒人在中间帮忙周旋、沟通协调呢。媒人就起着一个非常关键的作用,在男方和女方之间来回传递各种信息,靠着媒人的这些运作,来促成这门婚事。

当时啊,曾国藩得知前来说媒的人竟然是自己的老师。面对这样的情况,他连一丝一毫的犹豫都没有,很干脆地就点头应下了这门亲事。随后呢,他便立刻安排家里人着手去筹备结婚相关的各项事宜啦。

经过数月这般大张旗鼓地筹备,曾国藩特意往书院请了几日的假,而后回到自己的老家,去迎娶王家的女儿。

原本这场婚礼是应该进行得十分顺利的,可谁能想到呢,在举行的过程当中居然出了状况,出现了岔子。

遭遇悔婚

在这一天,曾国藩起得特别早。只见他先是穿上了那身鲜艳的大红袍,把自己装扮得格外喜庆。接着,又仔细地绑上了一朵大大的红花,更添几分热闹的氛围。一切准备妥当后,他便骑上了一匹高头大马,那马身姿矫健,很是威风。而在他身后,还跟着一顶大花轿,整个队伍颇具规模。此时,天色尚早,天边还未泛起鱼肚白呢,曾国藩就这样带着这一行人出门去了。

结果当来到王家的时候,却看到院门紧紧关闭着,还有那门童一脸的凶恶模样。

在那个时候,欧阳凝祉正陪着曾国藩一起去办娶亲这件大事呢。可突然之间,欧阳凝祉察觉到情况有些不太对劲了。这一下,他赶忙翻身从马上下来,然后迈着大步,急匆匆地朝着王家的方向赶了过去。

经过一番打听询问才知道,原来是这么个情况。王家那边心里头是这么想的,曾国藩前前后后连着两次前往京城参加科举考试呢,结果每一次都是名落孙山,没有考中。就因为这,王家觉得曾国藩压根儿就算不上是什么众人眼中那种“少年天才”啦。

话说那王家小姐,其实心里早就有了心仪之人啦,这人呢,是一位风度极为翩翩的书生呢,可不是旁人哦。

如今呢,有那么一位书生,他可不得了,已经成功考中了进士呢。要知道,在过去能考中进士那可就是踏入了仕途,前途一片光明,未来的发展可以说是有着无限的可能哦。就因为这样,王家动了心思啦,他们居然想要临时改变之前的约定,悔掉和这位书生的婚约呢。

水往高处流、人往高处爬这种现象,其实是挺常见的,而且从某种角度来说,这也是很正常的情况,并没有什么可值得非议的。

要知道,这可是结婚那样的头等大事。就算是能提前打个招呼说一声也好,可现在呢,居然搞临时悔婚这一出。他身为媒人,夹在中间,这让他往后该怎么做人,该怎么面对两边的人呢,这处境可真是太难堪、太为难啦。

他既无法向好友曾麟书给出一个交代,同时也难以去面对自己的学生曾国藩。要知道,在这种情况下,面对这两人对他来说都成了极为棘手的事情呢。对于好友曾麟书,他原本就有着应有的交代责任,可现在却没办法做到;而自己的学生曾国藩,他作为老师,本应坦然相对,可此刻同样不知该如何去面对才好啦。

在这件事情上,他与王家发生了极为激烈的冲突,双方吵得不可开交。他情绪激动,当场对王家进行了严厉斥责,原因就是王家的做法没有遵守相关的规矩,这让他实在是气愤不已,所以才会和王家狠狠地吵了这么一架。

当时曾国藩看到那种情况后,一下子就全明白了。于是,他赶忙去劝慰自己的老师,劝老师不要因为这样一件小事就动气发火。要知道,年轻人胸怀壮志,以后的路还长着呢,又何愁找不到心仪的妻子呢?

这件事在邻里间闹得沸沸扬扬的,周围好多人都知道了呢。结果,就引得不少人纷纷站出来,围在那儿瞧热闹。

话说欧阳凝祉家就在这一片附近呢,有这么一件事,后来也传到了欧阳小姐的耳朵里啦。

在古代,文人们往往极为看重气节这一品质。就说欧阳凝祉吧,只见他豪迈地大手一挥,然后对着曾国藩如此说道:“哼,那王家竟然不肯把女儿许配给你,这又何妨!你大可不必为此介怀,干脆,就把老朽的女儿娶回家去呗!”

曾国藩心里清楚,他的老师有个女儿,这姑娘芳龄十八,模样生得极为文雅秀气。而且啊,曾国藩和这姑娘还曾有过一同读书的经历呢。

然而,曾国藩哪里敢就这样轻易地答应下来,所以他接连不断地、十分委婉地拒绝了对方的要求。

就在两人相互拉扯的时候,欧阳家的丫鬟匆匆从里面跑了出来。只见她一下子来到曾国藩的跟前,然后压低了声音说道:“曾少爷,您就别再推辞了,我家小姐可是心甘情愿要嫁给您的呢。”

早年读书的时候啊,欧阳小姐就已经对曾国藩心生爱慕之情啦。那时候的她,心里头早就把曾国藩放在了很重要的位置呢,这份喜欢是实实在在的。可是呢,毕竟女孩子家脸皮薄,出于面子方面的考虑,就一直都不好意思把这份心意明明白白地说出来,只能悄悄地藏在心底呢。

大家都知道那句“有情人终成眷属”的话吧,曾国藩就是这样呢。他安排人把准备好的礼品一一送到了老师的府宅之中,把所有该有的礼节都做到位啦。随后啊,便顺顺利利地迎娶了欧阳小姐,这也算是成就了一段美好姻缘。

话说那王家的大小姐,之前可是做出了悔婚之举。她原本心里头是想着要拒绝曾国藩的婚约的,转而嫁给另外一位已经考取了功名的书生呢。在她看来,或许那考取功名的书生更符合她对未来夫婿的期望,所以就动了这样的心思,想要摆脱和曾国藩的这门亲事。

然而谁能想到呢,那书生在进入朝廷担任官职之后,就完全变了心思,压根就不想再迎娶她了。相反的,他转身娶了京城之中一个公卿世家的小女儿为妻,把之前的承诺,全都抛到了九霄云外。

就因为悔婚这件事,结果呢,再也没有哪个人或者哪家愿意和王家结亲啦。也就是说,王家由于发生了悔婚这样的情况,在这之后就陷入了一种无人愿意与之攀亲的局面呢。

我们再来看看曾国藩和欧阳小姐这边的情况,他们两人在成婚之后呢,那感情可是好得不得了,彼此之间充满了浓浓的爱意,生活得十分恩爱呢。

有一种说法是,或许是爱情所赋予的力量起到了作用。在曾国藩又一次去参加会试的时候,他的状态极佳,就好像得到了某种特殊的助力一般,竟然超常发挥了起来。在这场重要的考试当中,他一路过关斩将,凭借着自己扎实的学识以及那股子或许因爱情催生的冲劲,顺利地通过了各项考核,最终成功考中了进士,实现了金榜题名的荣耀,可谓是人生中的一大喜事。

之后呢,曾国藩在朝堂之上可谓是一路顺遂,仕途上不断取得晋升,平步青云般地发展着。而与此同时,欧阳小姐则主要负责打理家中事务,把家里主持得井井有条,并且全心全意地辅佐丈夫,悉心教导子女,很好地尽到了相夫教子的责任。