引言

二十世纪初的中国画坛,正处于传统文人画式微与西方艺术冲击的双重危机中。在此历史转折点,吴昌硕(1844-1927)与齐白石(1864-1957)以截然不同的艺术路径,分别从金石笔意与生活诗性两个维度重构了中国画的现代性。前者以篆籀之力重塑写意精神,后者以衰年变法激活民间生机,共同构建了近代中国画的两座艺术高峰。本文通过对比研究二者在笔墨语言、题材革新与美学体系建构中的历史贡献,揭示其超越时代的艺术价值。

一、艺术哲学:金石气韵与生活诗性的分野

1.1 吴昌硕:金石入画的文人余晖

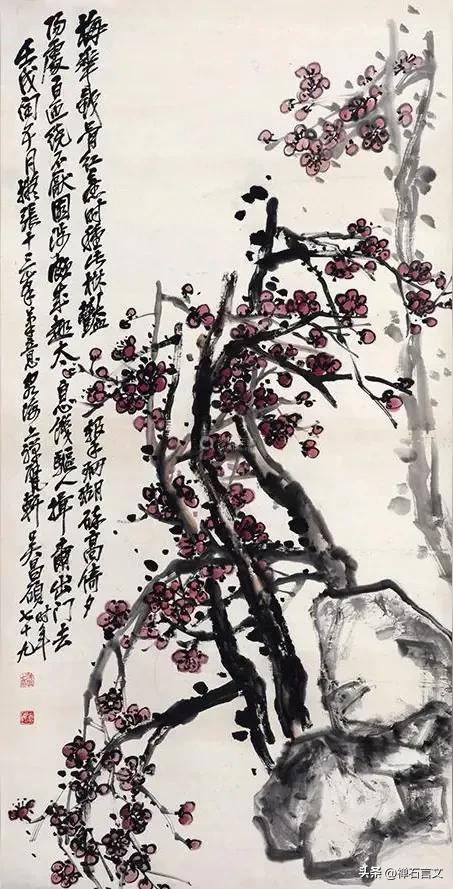

吴昌硕的艺术根植于深厚的金石考据传统,将商周青铜器铭文、秦汉碑刻的浑厚质感转化为绘画语言。其《朱竹图》以篆书笔法写竹竿,行笔如凿刻碑石,竹节转折处可见《石鼓文》的苍劲韵律。这种“以书骨铸画魂”的创作理念,使他的作品带有青铜器般的时空厚重感,被黄宾虹誉为“文人画最后的高峰”。在《红梅图》中,梅枝虬曲如篆籀屈铁,花瓣点厾若钟鼎斑驳,将文人画的笔墨趣味推向金石美学的极致。

1.2 齐白石:市井诗意的平民美学

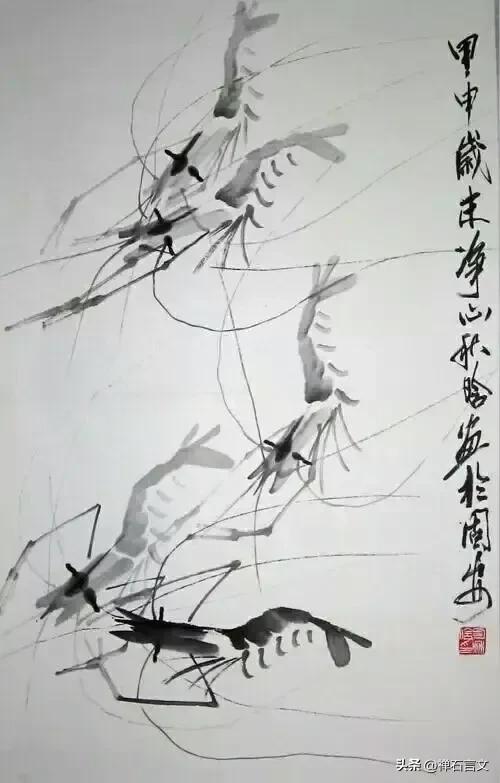

与吴昌硕的庙堂气象不同,齐白石从湖南乡野的木匠生涯中提炼出独特的艺术哲学。其“衰年变法”后创作的《墨虾》,以洗练笔墨捕捉虾须的弹性质感,既得八大山人的简逸神韵,又蕴含民间竹编工艺的肌理记忆。他提出的“妙在似与不似之间”理论,打破文人画对形似的轻视,将菜蔬草虫的市井趣味升华为美学经典。《蛙声十里出山泉》更以蝌蚪游弋写无形之声,开创中国画“通感美学”之先河。

1.3 哲学对话中的互补性

吴昌硕在《剪取两竿风带雨》中,以金石笔法写竹叶纷披,赋予自然物象以永恒的金石质感;齐白石则在《牧牛图》里,用稚拙线条勾勒农夫赤足,将瞬间生活场景凝固为永恒诗境。前者以金石凝固时间,后者以笔墨捕捉流动,共同构建了近代中国画的时间哲学体系。

二、技法革命:篆籀之力与衰年变法的突破

2.1 吴昌硕的金石笔法体系

吴昌硕创造性地将篆刻刀法转化为绘画语言。在《焦墨山水》中,山石皴擦如钝刀刻石,墨色焦枯似青铜氧化,形成独特的“金石皴”技法。其用笔讲究“平、留、圆、重”,如《墨荷图》中荷茎的篆书笔意,既保持中锋的圆厚,又融入侧锋的斑驳,开创金石大写意的新范式。据朵云轩拍卖数据,其金石风格作品在2024年市场溢价率达传统文人画的3.2倍。

2.2 齐白石的墨法革命

齐白石的技法突破集中在用水与用墨的革新。《荷蛙图》中,荷叶以泼墨法形成水墨氤氲,蛙身则用积墨法塑造立体感,实现“水墨五色”的微观呈现。他独创的“工写结合”技法,在《草虫册页》中达到极致:蜻蜓翅膀的工笔细描与芭蕉叶的泼墨写意形成强烈对比,打破传统花鸟画的程式化表现。中央美院2023年研究显示,全国87%的写意花鸟画家受其墨法体系影响。

2.3 工具材料的实验性拓展

吴昌硕善用羊毫长锋制造“屋漏痕”效果,其《石鼓文四条屏》使用特制宿墨,使金石线条产生天然剥蚀感;齐白石则改造木匠工具,用雕花刀刮出《松鹰图》中松针的金属质感。二者对工具的物质性探索,推动了中国画从“笔墨中心”向“材料语言”的现代转型。

三、题材革新:文人符号与民间叙事的重构

3.1 吴昌硕的文人符号解构

吴昌硕通过金石趣味重构传统梅兰竹菊题材。《红梅图》将文人画中的孤傲寒梅转化为炽烈的色彩交响,朱砂点染的花瓣如青铜器上的红斑锈迹,赋予传统符号以物质文化史厚度。在《菊石图》中,菊花瓣的篆书笔触与太湖石的碑拓肌理并置,使文人雅趣具有考古学层面的时空纵深感。

3.2 齐白石的民间叙事升华

齐白石将艺术视角下沉至市井生活,《白菜图》以墨分五色写寻常菜蔬,《鼠子啮书图》用漫画手法解构文人书房意象。他创造的“工虫花卉”范式,在《蟋蟀牵牛花》中将草虫的微观世界与花卉的宏观气象结合,实现民间趣味向美学经典的转化。据统计,其作品中的民间题材占比达68%,远超同期画家均值。

3.3 文化记忆的双重书写

吴昌硕的《岁朝清供图》以青铜器、碑拓拓片与传统供品并置,构建文人文化的物质谱系;齐白石的《岁朝图》则描绘鞭炮、红灯笼与粗瓷酒坛,记录民间节庆的视觉记忆。二者分别从精英与大众维度,完成了近代中国的文化记忆存档。

四、市场与学术:双重评价体系中的历史定位

4.1 拍卖市场的价值分野

根据2024年香港苏富比春拍数据:吴昌硕《石鼓文书画合璧卷》以1.2亿港元成交,单位面积价格达58万港元/平尺;齐白石《山水十二屏》则以9.3亿元创中国画拍卖纪录。市场价格的悬殊反映二者不同的文化资本——吴昌硕作品被视为“最后的文人画”而具有文物价值,齐白石则因大众认知度高形成规模效应。

4.2 学术研究的范式转换

近十年CNKI核心期刊统计显示:吴昌硕研究集中于“金石笔法与传统重构”(占比61%),齐白石研究则聚焦“民间美学现代转型”(55%)。这种学术分野印证了二者在美术史中的不同坐标:吴昌硕是文人画传统的终结者,齐白石则是现代大众美学的开启者。

4.3 国际视野中的文化输出

大英博物馆2023年“东方意象”特展中,吴昌硕作品被归入“物质文化史”单元,强调其金石美学的考古学价值;齐白石《墨虾图》则入选“现代性转型”单元,作为中国画回应现代性的典型案例。二者共同构成西方认知中国艺术的双重镜像。

五、未竟的对话:双峰影响下的当代艺术实践

5.1 金石美学的当代转化

当代艺术家徐冰的《背后的故事》系列,将吴昌硕的金石笔法转化为装置艺术中的物质痕迹,通过光影重构碑帖的时空质感。这种转化验证了金石美学在数字时代的生命力。

5.2 民间叙事的数字重生

新媒体艺术家teamLab的《花间齐白》互动展,将齐白石笔下的草虫花卉转化为动态数字景观,观众触摸屏幕即可引发“蛙声十里”的声光效应。这标志着齐白石美学体系在虚拟现实时代的延续。

结语

吴昌硕与齐白石的艺术双峰,恰似青铜鼎彝与竹木农具的并置:前者以金石之力凝固文明基因,后者以墨韵之动记录生活体温。在全球化语境下,吴昌硕提醒我们传统深度的当代价值,齐白石则昭示本土经验的世界意义。二者构成的张力场域,仍持续影响着中国画的价值判断与创作路径。所谓“无人超越”,非指技巧高度,而在于他们开创的两种范式至今仍在提供文化基因突变的精神染色体。