大秦,以法立国!

以大秦的法度,败军之将,要受到严厉的惩罚!

战国末年,李信率领20万大军发起灭楚之战,结果遭遇惨败!

按理说,李信应当是要受到严厉惩罚的!

但是,素来以严法著称的秦,却对李信网开一面,不但没有依法责罚李信,反而继续重用李信!

这是怎么回事呢?

秦法对败军之将的态度将自千人以上,有战而北,守而降,离地逃众,命曰国贼,身戮家残,去其籍,暴其骨于市,男女公于官。自白人以上,有战而北,守而降,离地逃众,命曰军贼,身死家残,男女公于官。——《尉缭子.重刑令》

战败之将,与逃亡、投降的将吏一样,被视为“国贼”、“军贼”,处以极刑,籍没家属,挖掘祖坟,暴露尸骨,其家人也要充作官府奴隶!

而尉缭,正是嬴政的国尉(相当于西汉以后的太尉),其军法思想自然也就是大秦军法的主要思想!

如果说统领“百人以上'’、”千人以上“的军队作战就要受到如此重罚,那么,李信之罪,恐怕就算几百个脑袋也不够砍了!

李信之失秦王决心灭楚,问李信:要灭楚,你估计要多少人?

李信答:20万足够了!

秦王又问老将王翦:要灭楚,老将军认为要多少人?

王翦答:没有60万人,搞不定!

秦王当面”怼“王翦:王将军老啦,胆子小啦!李信将军年轻有胆气呀!

于是,秦王遂以李信、蒙恬率20万大军击楚!

结果大家都知道了:李信大败,失两个壁垒,被斩杀七都尉,秦军(败)走。

20万大军作战,”有战而北“,该当何罪?

何况,史书记载,“始皇闻之,大怒”!

天子震怒,李信还能活得了吗?

答案是:李信暂时被换了下来,然后···继续受重用!

依然受到重用的李信伐楚主将是不能当了!

李信被王翦换了下来。

不过,李信仍受重用!

此后,李信又与王翦之子王贲配合,一起平定燕、齐地!

而有一些资料也表示,最后,李信因功被封为陇西侯。(但各类正史上似乎未见相关记载,如有发现还望不吝赐教)

可以说,李信没有依法受到严惩(即便可能受罚,也是极为轻微的),反而继续以大将身份领军作战,并最终得以封侯。

大秦,以严法而强。

而今,秦王为何不依法李信呢?

这得先看看李信伐楚,为何失败!

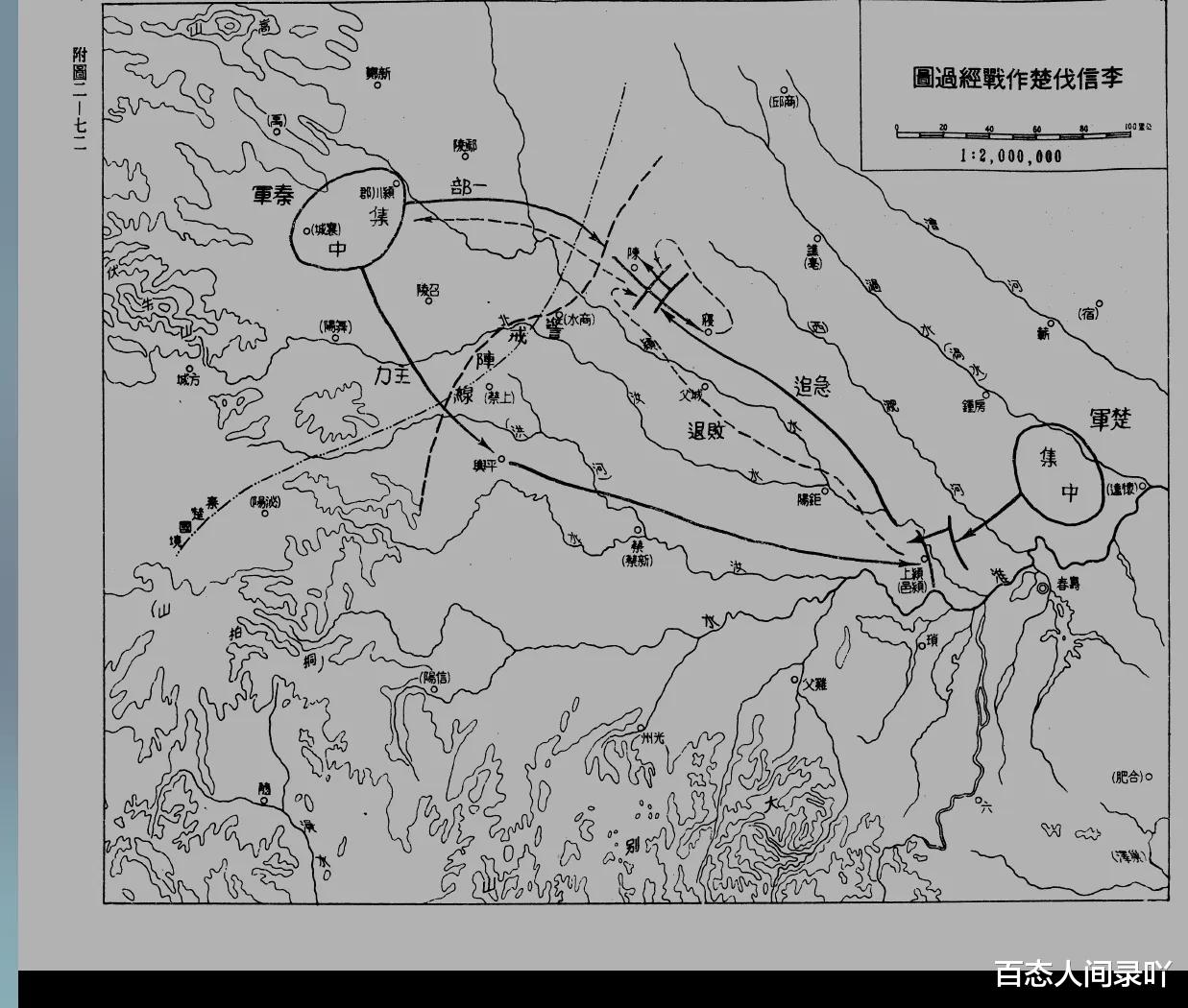

李信战败过程李信伐楚,其作战策略是:分进合击,聚歼楚军于汝水两岸!

李信之所以做出20万大军可以灭楚的判断,其原因有二。

1、在此前秦楚军交战时,楚军表现出的战斗力不强。

在李信灭楚之前的前一年,王贲曾率军攻楚,连破楚军,夺楚十余座城。

2、地形有利。

与战国初期、中期不同,此时,楚国已经迁都到寿春,重心在淮北。

秦楚接界之处皆为平原,无险可守。

李信,以及秦王认为20万大军足以灭楚,正是在这一情况下做出的判断。

而李信攻楚的计划,也是在这一判断的基础上做出的。

李信的企图是:以蒙恬率一军,沿汝河两岸前进,从正面进攻楚军;李信自率主力,从汝水以南,经舞阳、平舆、新蔡迂回楚军左侧翼,与蒙恬围歼楚军。

在开战后,两路秦军的推进都是比较顺利的:蒙恬军占领寝城,李信军夺取了平舆!

随即,李信又攻破鄢郢,再次击败楚军!

随即,李信向西旋转,与蒙恬军会于城父。

此时,项燕所率的楚军尾随追击,三日三夜不停顿,大败李信军!

由这个过程,我们就能知道:李信之败,关键是两个原因!

伐楚败因1:庙算之失李信、蒙恬伐楚期间,秦军连续“破之”、“大破荆军”,“又破之”,看起来是所向披靡。

但实际上,当时的秦军,在连续“破之”后,其实连项燕所率的楚军主力都还没有遇到!

而且,直至李信军战败,秦军仍然比较靠近秦楚边境,远远没有深入广袤楚境,距离所谓灭楚还非常遥远!

而在最后楚军反击时,采取的是“三日三夜不顿舍”的持续进攻方法!

“三日三夜不顿舍”,显然是楚军利用兵力优势,轮换作战,把秦军拖垮的!

也就是说:楚军是保持主力于后方,以前线少量兵力损耗、疲惫秦军,随后,抓住战机,又以连续作战,拖垮、击败秦军的!

由此可见:秦军之所以战败,主要就是对灭楚难度估计不足,投入不够,导致持续作战能力不足,因此失利!

李信失利后,秦王去请王翦,开门见山:寡人以不用将军计,李信果辱秦军!

也就是说,秦王一开始就承认:秦军失利,首先是秦王“不用将军计”!

而王翦则表示:大王必不得已用臣,非六十万人不可!

所以,秦王实际上就是承认:伐楚之败,首先就是没有听从王翦的意见,投入的兵力不足!

二十万与六十万,差的不是一点点,差的是一个”数量级“。

也就是说:秦王原本是错误估计了灭楚这个事情的“量级”!

你拿着1000万现金,就要去造车,这事办不成怪谁?

对投入的判断,责任人当然是大领导!像李信这样办事的人,他可以提出自己的意见,但最终拍板的还得是大领导!

李信作为一位一线将领,庙算并非其责任。在庙算问题上,他既没有拍板权,也没有参谋之责。在君王咨询时,李信提出自己的看法,但拍板权在嬴政,李信显然不应该为其表达自己的看法而受到惩罚!

而从李信用兵过程看,20万人伐楚,李信并没有明显的指挥失误,不负主要责任。

之所以失利,主要是庙算之失,错判了此事的量级!

所以,虽然是李信“果辱秦军”,但其失在于“寡人以不用将军计”,咎在秦王本人!

秦人嬴政主动承认错误,“求之于失,不责于人”,可谓明君!

伐楚败因2:昌平君之叛!、而李信失利,还因为一个战场外的重要因素:昌平君之叛!

昌平君,本是楚国公子,到秦国后,做了秦相,深得秦王信任。

因为韩人叛乱,秦王让昌平君到楚国以前的都城郢坐镇。

虽然是秦相,但毕竟流淌着楚人的血脉!昌平君在郢陈叛秦!

昌平君叛秦,直接导致蒙恬无法按照预先计划与李信会合,是李信两面夹击的计划破产!

最终,李信是在转兵城父与蒙恬会合的过程中,被项燕抓住机会击败的!

所以,如果没有昌平君之乱,李信虽不能以20万大军灭楚,但大概率不会遭到惨败!

而昌平君,是被你秦王派去郢陈的吧!

这事情,得你嬴政负责吧?赖不着李信吧?

由此,李信虽败,但客观来说,其主要责任人是秦王!

甩锅给下属很容易,但能认清自己的责任,才是英明之主!

秦王的考虑:减少对王翦父子的依赖秦王不过分责罚李信,反而依然重用李信,还因为另一个原因。

在统一战争中,除最弱小的韩国外,其余各国,皆为王翦或其子王贲所灭。

对秦王来说,提拔出有大将才的新的青年才俊,尽可能摆脱对王翦父子的依赖是必要的!

而经过战争实践的考验,李信、蒙恬二人脱颖而出,成为最受秦王瞩目的年轻将领!

虽然伐楚失利,但李信,在攻赵、燕的作战中,已经表现出了自己是可大用之才。

此次攻楚之战,秦王以为王翦年老而不用,也不用其子王贲,除了王翦对用兵规模的看法外,显然也是出于降低对王翦父子依赖的考量!

李信、蒙恬,恰是此次攻楚失利的两位指挥官。

如果责李信、蒙恬,那么秦今后只能更加依赖王翦父子,这显然不是秦王所希望看到的!

所以,不过分问责李信,并继续重用李信,是秦王理所当然的选择!

当然,我们同时也可以看到:李信与蒙恬,在秦王心目中的排序由此发生了变化。

伐楚之战,以李信为主将,恰说明在秦王心目中,李信排序在蒙恬之前。

而此后,蒙恬受到的重用远多于李信,也证明:经此一战,秦王对李信的才能有了更全面的认识,认识到其短板!

不过分责怪,却清楚其短板,秦王之用人,确实令人佩服!

李信战败,“果辱秦军”,这是秦统一六国过程中的一次比较大的失败。

始皇闻之,大怒!

无论是出于个人情绪,还是出于大秦法度,秦王要甩锅给李信,重罚李信都是自然的事情!

但是,秦王从实际出发,主动承担错误,虽换将,但却不甩锅,不过分问责,保护青年将领李信。

就这一点而言,嬴政的气度是令人感佩的。

嬴政能扫六合而一统天下,绝不仅仅是“奋六世之余威”,他的雄才大略、帝王气度,也是其成为千古一帝的主要原因!