当历史的指针转向18世纪,中国大地上正演着人类文明史上罕见的奇观:清朝人口以惊人的速度突破农耕文明的承载极限,从清初凋敝的七千万激增至四亿之巨!

此种规模的人口爆炸,在此前历朝历代中都未曾出现过,为何如今却在同为封建王朝的清朝出现呢?

从表面看来,这似乎只是数字的简单叠加,实则暗藏着传统社会向近代化艰难转型的多维密码。

来自新大陆的玉米种子,虽然是在明朝中后期就开始引入的,但到了清朝时期,方才得到广泛推广。

玉米作为一种农作物,其最大的优势就在于耐旱,适应能力强,可以在山地丘陵种植。

故而,玉米的引进,无疑扩大了我国的耕种面积,让我国每一年所能够生产的粮食产量变得更多,能够养活更多的人口。

还有,玉米也是一种比较高产的粮食作物。虽然其单位面积产量可能比不上水稻,但其在边际土地上的产量并不比水稻差。

玉米的引入,重塑了传统农耕文明的空间格局。

比如:秦岭-淮河以南丘陵地带开发率从25%提升至60%;鄂西山区海拔800米以上耕地扩大3倍;江西赣南山地垦殖率从12%(明末)增至41%(嘉庆朝)等等。

此外,玉米这种农作物所能够提供给人体的热量也很多,通常比小麦还要高不少。

其抗灾能力也很强,收成好的玉米可以保存大约3~5年的时间,很好地缓解灾情青黄不接的情况。

有专家经过计算,如果没有玉米的引进,清朝人口峰值将限制在2.8亿(较实际减少30%)。

除了玉米之外,清朝时期还引进了番薯、马铃薯、甘薯以及辣椒等多种外来农作物,这些农作物都对人口爆炸产生了正面影响。

1712年,康熙皇帝正式推行的“滋生人丁永不加赋”的政策。

到了1727年的时候,雍正朝便全面实施的“摊丁入亩”政策,彻底改变了中国延续两千年的“人头税”制度。

当赋税黄册上的丁银数额被定格在康熙五十年的2415万两不再增长时,就至少意味着以下三个要点:

一是老百姓生育枷锁破除,大家不需要再因为新增人口而增税。

以往的人头税,本质上就是一种“多生多罚”的经济惩罚机制,这种机制的存在会在一定程度上,打压老百姓的生育积极性。

随着摊丁入亩政策的推广,彻底改变了这种人头税。

也导致持续了上千年之久的,“多生多罚”的经济惩罚机制的废除,将老百姓的生育积极性给很好释放出来。

二是黑户转正。以往,很多家庭为了逃避“人头税”都会选择隐瞒部分出生人口。

如今人头税消失之后,这些隐匿人口自然也就没有必要再继续隐匿下去了,主动跑出来向官府登记人口。

据悉,仅雍正元年至十三年(1723-1735),清朝官方统计人口,便从2509万暴增到4017万,这里面肯定包含了不少黑户转正人口。

三是人口流动解放。随着丁银与土地做了绑定后,很多无地农民都可以摆脱户籍束缚,为手工业提供自由劳动力。

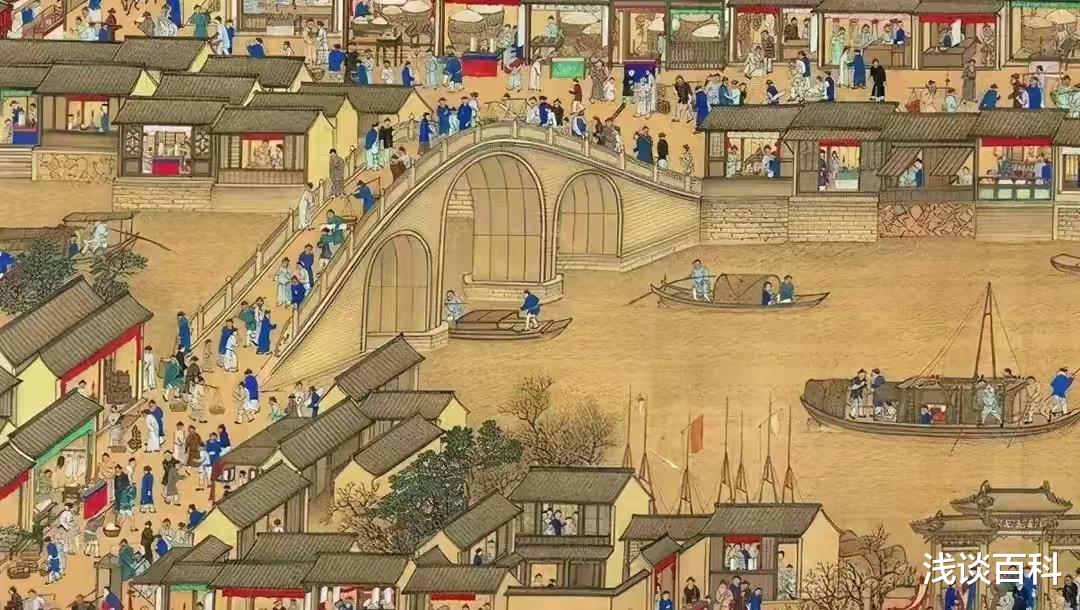

清朝时期,长三角地区早就在十八世纪的时候,差不多就形成了以松江府为中心的棉纺织业集群,这种早期工业化雏形。

这种工业化雏形,可以为清朝的人口爆炸,提供以下三个正向作用。

一是就业海绵效应。以往朝代的人口数量,之所以很快突破一个亿,有一大原因就是在于,当时社会上基本没有多少非农就业岗位。

你把人生下来,长大后也只能去种地而已。然而,耕地所能够容纳的就业人口是有限的。

一旦突破这个人口上限的话,很多人就会生活不下去。大量的人生活不下去,社会就会变得动荡不安。

接着,王朝就会倾覆,由此会爆发的战争会消耗掉大量的人口。使得人地矛盾得到有效缓解,人口重新慢慢恢复增长。

直到新的人地矛盾再度爆发后,王朝就会再度倾覆,这就是所谓的王朝周期律。

但清朝就不一样了,其拥有工业化雏形后,就能够比起其他封建王朝,容纳更多的非农人口。

使得清朝的人地矛盾,变得不是那么严峻,可以容纳的人口上限也比其他封建王朝要多得多。

据悉,清朝时期,仅松江府就有20万织机,吸纳百万级就业人口,为新增人口提供非农就业岗位。

二是白银循环系统。清朝时期,通过长江-大运河贸易网络和广州十三行出口,棉布将美洲白银持续输入内地,形成"棉花入-棉布出-白银进"的商业闭环。

当时,中国棉布价格仅为欧洲同类产品的1/3,但质量更优。除此之外,欧洲对我国的丝绸、瓷器等商品的需求也十分旺盛。

而我国当时却没有多少商品需要从欧洲进口的。这使得,清朝时期的对外贸易长期保持顺差,大量来自欧洲和美洲的白银流入我国。

根据英国东印度公司档案显示,1760—1800年间,公司对华贸易93%的支付手段是白银。

大量的白银进入我国之后,会通过长江将白银溯流运至汉口,再经汉水进入陕西;通过大运河将白银输送至北京、直隶。

雍正年间运河漕船每年携带进京的白银就达300万两。

由此,形成"湖北种棉→江南纺纱→松江织布→广州出口"的产业链,据《江南市镇研究》记载,苏州府每日有5万匹棉布沿运河南下。

在这样的产业链下,清朝时期的农业生产大规模商品化。

湖广农民改种棉花,换取白银购买江南棉布。这在当时是一种很常见的现象。

同时,手工业规模扩张,松江府"衣被天下",纺织工坊普遍实行计件工资,女工"日可得钱百文",足够养活三口之家。

很多人,即便是妇女也可以靠此获得不错的收入。这些都直接使得单个家庭的抚养能力极大增强,从以前的3—4人提升到5—6人。

三是生存保障升级。手工业收入可以使得大量农民家庭突破“糊口经济”。具备养育更多子女的物质基础。

据《江南土布史》记载,清朝时期,织布收入可占农家总收入的30%~50%。

在传统生存模式下,普通五口之家的稻田收入仅够消耗性支出(约25-30两/年),稍有灾荒即陷入饥馑。

但在新的生存模式下,妇女和儿童都可以参与劳动,并获得不错的劳动报酬。

一个家庭织布加传统耕种所能够获得的收入,可以达到44-50两每年,减去支出后,还有不少的盈余。

这些盈余长年累积下来,使得家庭抗灾情的能力大大增加,不用再像以前一样,一遇灾情,就大片饿死。