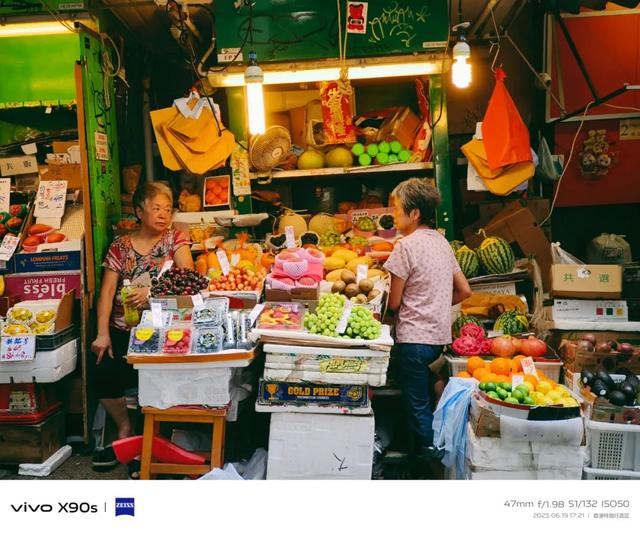

端午节前去过一趟香港,此行的目的,就是为了体验vivo升级版的X90s和伴随这款新品推出的全新“质感”影调模式——众所周知,在此之前,蓝厂以“Demo X”之名,面向vivo X90 Pro+媒体评测机推送了这款全新的影调模式。新调校的色彩影调,将香港这座充满厚重历史沉淀的城市各个角落,浓墨重彩地演绎出来。至此,除了荣耀之外,几家头部国产安卓品牌,无一例外地都拥有了自己风格明确的独特影调,为什么大家都要做这样的事情呢?

我已经不止一次提到过:影像与游戏,是当下智能手机,特别是中高端智能手机竞争的两个重要赛道,这其中影像的竞争更是旗舰手机不可或缺的。华为毫无疑问是这条赛道上的先行者,也可以视为最早的受益者,随后vivo与蔡司、OPPO与哈苏以及小米与徕卡的合作,也都取得了相当不错的成效。尽管在这个过程中,手机厂商与传统影像大厂的合作到底用了多少真功夫一直存在争议,但我相信用户的口碑以及那一张张由普通消费者拍出的漂亮照片已经说明:整个行业的影像技术与大众审美,都在这个过程中悄然发生着变化,这种变化可能连用户自己都不自知。

个人认为,最近几年大众对于手机影像审美升级最大是两个主要场景。第一是夜景,华为P20最早将超级夜景带到我们面前的时候,其成像追求的是将黑夜拍成白昼一般,压制高光不过曝的同时,将暗部大幅提亮。虽然刚开始的时候,手机达成如此的夜景表现让很多人惊叹,但今天我们可以看到,人们还是更认可有明暗的真实夜景呈现,即该亮就亮,该黑就黑,让光线做它应该做的工作。第二是人像,早期的暴力磨皮已经进化至现在AI算法加持下的质感人像,细节与美感兼备,这也被更多普通人所接受,面部五官凹凸有致的轮廓在光影的加持下,才是更符合我们印象中的好人像——还记得《阿富汗少女》吗,这样经典的肖像照片很多很多?

常言道:“摄影就是光影的艺术”,光与影本身就是一张照片的核心元素,合理地运用它,能让一张2D照片同时传递出事实、情绪和摄影者的思维等多元信息,这就是光影的魔力。有人肯定要问:那么色彩呢?我认为在摄影要素中,光影的优先级是要高于色彩的,毕竟摄影术最早出现的时候,照片都是黑白,而且胶片本身远低于数码多帧合成的宽容度特性,也让拍摄者们自然而然地将强烈的光影对比作为照片拍摄的先决条件来考虑。就算是现在这个数码影像时代,不也有“格调不够,黑白来凑”的“戏称”么?当你面对一个杂乱的场景不知道如何记录时,用“硬调黑白”的高反差特点来表现,也许会有出奇致胜的效果,它会让二维照片马上立体起来,画面跃然而出。

当然,黑白摄影说起来简单,但真要做好哪有这么容易,想要用影像表达我们这个多彩的世界,色彩依旧是照片不可或缺甚至是更重要的元素,然而这个要素却往往是争议最大的。数码影像时代,照片的基础画质是需要依赖准确的“3A”的,即自动曝光、自动对焦和自动白平衡,自动白平衡的能力影响着色彩,但在胶片领域,影响一张照片色彩的因素更多,从镜头素质、到胶片本身的色调特性,再到暗房冲洗,甚至将胶片数码化的底扫环节,都会影响最终的色彩表现。

我们不得不感谢数码时代带来的方便,一张3A准确的照片再套上无数滤镜,或是一张RAW格式照片加上Photoshop,数字暗房的效率和方便程度远超胶片摄影——这也是为什么很多专业人士更要求相机或手机提供准确的色彩,底子好才好处理。但是普通大众与专业人士不同,他们更多时候看到的是成品,是已经调节完毕的照片,是富含拍摄者思想、情绪、个人喜好等诸多目标的表达。

要是你还不理解的话,就说电影吧,不同内容风格的电影,色彩与真实世界总有或多或少的差异,这并不影响观众对电影画面的判断,反而能更沉浸其中,让情绪随着情节起伏而变化,这就是色彩的信息传达。但要是你让普通人看到刚从摄影机中拍摄出来未经调色渲染的画面,他大概率会嗤之以鼻。

“记忆色”,近几年我们总能看到这样的字眼。简单理解它并不复杂,即是当人带着主观意识去看一个场景时,色彩会发生“变化”。看到蓝天时,就应该是碧空如洗;看到花丛时,就应该是花团锦簇;心情不好的下雨天,眼中的世界就应该是阴沉的……这样的记忆色,若是再加上前边提到的光影对比,就能让一张照片提供出来的信息远超画面本身,或充满美感、或充满临场感、或充满情绪,而这,就是影调的魅力。

说到这里,我们大约也就不难理解为什么智能手机厂商都在不约而同地追求影调了。凭借便捷性、分享性和高算力优势,智能手机以碾压之势成为人类历史上最普及的影像产品,尤其是最近10年,手机影像已经从最早智能手机功能的附属功能,成为接受度最高的主要功能之一。但技术发展到现在我们不难发现,从属于高算力、暴力HDR的手机影像已经越来越难激起消费者的兴趣,那些从属于传统影像的光影与色彩的积淀,反而越来越能满足消费者个性化的需求。

我也看到有很多朋友对各家厂商推出影调这一动作不解,觉得手机推出的照片不太真实或是不太符合自己的审美,我觉得这本来就是个性化需求下的正常反馈。flypig老师团队出品的“nomo Camera pro”App就是一个很好的例子,它就像nomo相机之于摄影爱好者一样,也给到普通消费者个性化影像表达一个相当不错的途径。你要知道,无论是之前使用胶片的nomo相机,还是App模拟出来的数字照片,模糊、暗角、粗糙的颗粒……哪个方面看都不算是合格的照片,但依旧挡不住爱好者们的追捧——放在视频上这也成立,比如“艺能人金广发”老师发出的视频,也都是模拟CRT电视机的画面,独树一帜。

只是在影调这条路上也并非顺风顺水,每家厂商对此都是小心翼翼,因为消费者对照片风格转变的接受并非在朝夕之间就能完。比如华为从P9开始,直到P30之前,整个影调风格都呈收敛之势,直至P50之后,特别是XMAGE影像品牌的推出,又再次回到明暗对比强烈,带着暗角,辨识度极高的风格。殊途同归的还有vivo,从饱和度战士X50系列和德味明显的X60系列之后,到X90系列,也都是往淡雅风格一再靠拢,这次“质感”影调的推出,无疑是浓烈影调风格的回归,但在交流中产品经理也说对比在X90 Pro+测试的Demo X,X90s上的“质感”还是做了明显的回收,这样就做到了“明快”“质感”“蔡司自然色彩”三个方案各有特点但又不会反差过大,比如这款影调所致敬的大名鼎鼎的柯达Chrome,本身就是一款出色但又不易驾驭的胶片——前文提到的《阿富汗少女》就是由这款胶片拍摄。

同样的,小米自12s系列与徕卡展开合作之时,就推出了“徕卡生动”与“徕卡经典”两个大的方案,也是担心胶片风格太过强烈的“徕卡经典”风格让消费者接受不能。不过还好,大半年过去,消费者对于“徕卡经典”风格的接受度大大超过小米的预估。OPPO Find X6系列在引入哈苏色彩方案的时候也有类似考虑,不过目前看消费者对哈苏色彩加入自动模式的呼声并不小。这也应了前边说到的:无论照片的呈现方式是实体还是数字,传统影像超过百年光影与色彩的沉淀,甚至还可以向前延伸到摄影术出现之前画作的审美,都是以人性为基础而存在的,历经几百年发展,早就已经取得了最大公约数,它只会向着大众都认可的方向演化。

写在最后

对于手机厂商做影调这件事,我是举双手赞成的,要知道,当初刚用上vivo X60 Pro+的时候,那种影调可谓惊喜,现在vivo X90s回归,而且对比之前表现只好不差,着实值得称赞。从最早用胶片相机拍照,到现在用手机拍照,这中间体验的变化无一例外都伴随着惊喜。当年在“色影无忌”,看着专业玩家们的照片只能念着“毒德大学”羡慕的份儿,现在只用手机,每个人,包括对摄影一窍不通的普通消费者,也有机会拍出风格强烈的大片,展现光影与色彩的魔力,这难道不是一件好事么?

松鼠

色彩太渣了

潇菲灬§lover

我就非常讨厌无脑提亮,傍晚拍晚霞我都得把曝光调低