626年,玄武门之变结束,李世民刚杀完李建成和李元吉。手下就把魏征五花大绑,送到了李世民面前。

李世民坐在椅子上,厉声问道:“你为什么离间我们兄弟?”旁边的侍卫们看着魏征,都为他捏了了一把汗。

结果,魏征非但不求饶,倔强地抬起脑袋,直言:“如果建成太子听我的,就没有今日的祸事了。”

此话一出,旁边鸦雀无声,所有人都以为魏征必死无疑。

毕竟,如果不是魏征的时时挑拨,李建成又怎么起心动念针对李世民,李世民也不会被迫弑兄杀弟。

这时候,正是让魏征当替死鬼的好时机。

没成想,李世民大手一挥,非但没有处置魏征,还给他升官为詹事府主簿,自此平步青云。

从太子李建成,到秦王李世民麾下,魏征的这一次“易主”只用了一句话的时间。

而且,因为这句话,魏征不仅保住了命,易了主,还一步步让自己做到了丞相的位置。

魏征,是隋唐时期有才之人,同时也是当时的“跳槽”大户。

最开始,魏征是武阳郡丞元宝藏手下的小官,因为元宝藏响应瓦岗寨的起义,他便成了李密的文学参军,专门给李密写奏疏。

后来,王世充击败李密,李密为了逃命归降李唐家族,魏征又成了李渊的人。618年,他毛遂自荐要去安抚山东,结果被窦建德俘虏,又成了窦建德的起居舍人。

一直到三年后,李世民 打败了窦建德,魏征才又回到李唐家族的怀抱,当了太子李建成的洗马。

可以说,李建成已经是魏征的第5任老板。

对太子李建成,魏征尽心尽力。他早就看出来李世民非一般人,军功卓著,可能会威胁到李建成的位置,于是便建议李建成自请征战,立战功。

有了战功之后,魏征又觉得李世民礼贤下士,势力太大,又建议李建成尽早把李世民调离京城。

但这一次,太子李建成没听,他觉得弟弟李世民对自己十分尊敬,人畜无害。

也正是因为“不听魏征的建议”,才有了后来的玄武门之变。

玄武门之变刚结束,魏征真的是又急又气,恨铁不成钢。

急的是,他尽心尽力辅佐了好几年的老板李建成没了,气的是,李建成最终死在了李世民的手里。果真是,应了他之前的猜想。

而且,在当时的魏征看来,李世民连亲兄弟都能杀,自己一个“挑拨离间”的太子洗马,肯定必死无疑。

所以,当魏征被绑到李世民面前时,他毫无顾忌地说出了心底的声音:都怪当时太子不听我的。

可没成想,就是这句话,改变了他的一生。

李世民非但不生气,还认为魏征说话直爽,是个不隐瞒的人,自此对他高看一眼。

玄武门之变后,李世民登基,朝堂上的格局发生了剧烈的变化,之前跟着秦王李世民的,都加官进爵,其中尤以玄武门之变的功臣最为明显 。

而魏征,则是加官进爵中的一股“奇流”。

他是李建成的人,却也被李世民升了官,从谏议大夫,到钜鹿县男,再到尚书左丞,基本相当于丞相之位。

并且,在朝堂上,别人谏言都要看李世民的脸色,可到了魏征这里,他什么丑话都敢抖。

有一次,李世民东巡洛阳,住在了显仁宫,因为当地的官员上贡的东西不好,李世民非常生气,想要处置官员。别的人都吓得不敢说话,结果魏征直接来了一句:

“当年隋炀帝也是这样浪费,贡品吃不完就扔掉。”

用隋炀帝来类比李世民的行为,这不就是赤裸裸地讽刺么?

要知道,隋炀帝虽然也是个皇帝,和李世民也算堂兄弟,但他是出了名的暴君,鱼肉百姓,不顾百姓死活,最后死得凄惨,还灭了国。

任何一个君王,听到这种比喻,不仅会生气,还有可能直接让说话人 灭族。

可到了魏征这里,李世民的反应是:“你说的真有道理。”

由此可见,李世民对魏征的纵容程度。

翻开史书上和魏征相关的记载,有70%以上,都是在写,他是如何直谏李世民,又是如何被采纳的。

这对君臣,成就一代君臣的佳话。

一直到63岁的魏征临死时,李世民为了让魏征走得了无牵挂,亲自带着11岁的小 公主、还有太子李承乾去魏府。

见到魏征之后,李世民二话不说就把自己最爱的小女儿指婚 给了魏家,为的就是保障魏家后续的荣华。

要知道,李世民任人唯贤,最讨厌的就是用姻亲关系、世袭关系把爵位、荣华延续 ,但在魏征这里,李世民又破例了。

魏征死后,李世民哀恸不能自已,忍不住哭出声:

夫以铜为镜,可以正衣冠,以古为镜,可以见兴替,以人为镜,可以知得失。朕常保此三镜,以防己过。魏徵没,朕亡一镜矣!

如果魏征的历史就到这里,那绝对是盛极一生,光荣退休。

但偏偏就在魏征死后不到一年,太子李承乾就谋反了,有两个人涉案其中,一个是侯君集,一个是杜正伦。

李世民一看,这两个人,刚好就是魏征临终前推荐给自己的宰相后背人选。

一个人相同,可以算巧合,但偏偏,魏征只推荐了两个人,这两个人又刚好都造反,这让李世民不得不怀疑魏征可能也是太子的人。

就在这个时候,李世民又得知了一件事情,魏征曾经把自己的谏词,拿给史官褚遂良看。

两件事情一叠加,李世民盛怒之下,也做了两件大事。

第一件事:下令取消魏家和公主的婚约。

这代表着李世民告诉世人,魏家我不管了,你们随意欺负。

直谏的魏征,生前得罪了不少人 。如果没有李世民罩着,魏家势必会被排挤得渣都不剩。

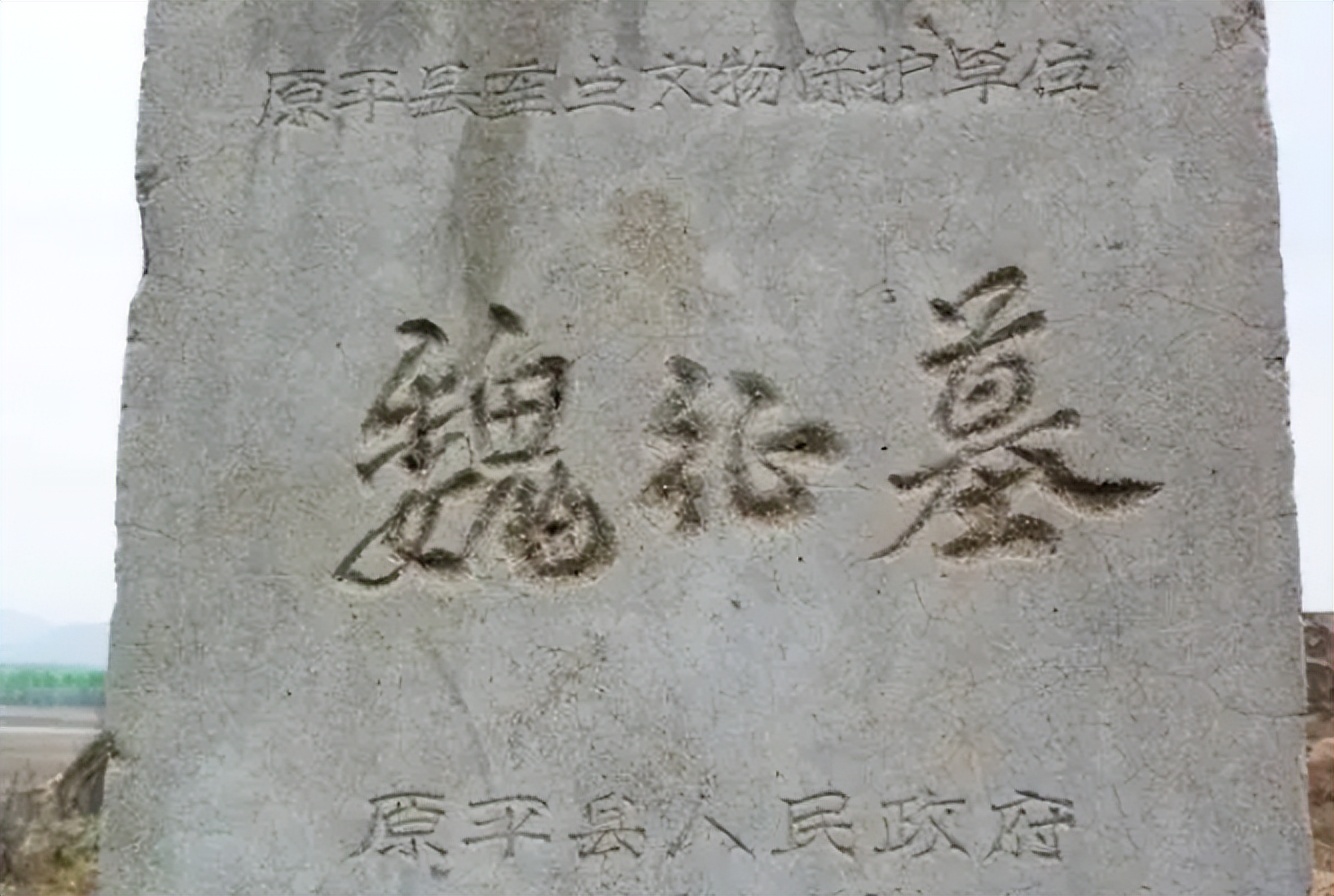

第二件事:推到魏征的墓碑。

古人最重死后尊严,推到墓碑,和挖坟掘墓属于类似待遇,代表着李世民希望魏征死后都不得安生。

谁能想到一代贤相,竟然会落得一个这样的凄惨下场。

表面上看,好像是因为太子谋反不幸被波及,但我仔细翻看了史书,发现背后另有原因。

第一,魏征不愿意做忠臣,而愿意做良臣,是良臣,就有“不忠心”的可能性。魏征曾经和李世民讨论过良臣和忠臣,他直言,自己只想做良臣,不想做忠臣。

忠臣,就是像比干那样,确实忠君爱国,最后不仅害死自己,还陷君王于不义。

而做良臣,就像是稷、契那样,自己有能力,能流芳千古,还能让帝王也得到美名。

魏征的这番解释 ,看似十分有道理,希望和李世民共赢。

但有一点,他忽略了。

这番共赢的说辞,是建立在魏征和李世民充分信任的基础上。

一旦这个信任产生了裂痕,李世民就会想,魏征以己为先,那他嘴里的良臣,是忠于谁的?忠于李建成?还是忠于大唐?

魏征死后,信任出现了裂痕,魏征又没办法跳出来辩解,自然容易下场凄惨,只能等李世民自己 醒悟。

第二,魏征挑战了李世民的底线,干涉了史官。古往今来,有一道不成文的规定,几乎没人敢破坏,当代记史,隔代修史。史官,是最不能被干预的人。

李世民玄武门之变,那么大的黑料,自己都忍住了没去干预史官,可见他对记史的重视程度。

而魏征居然把自己的谏言,拿给了史官看,这等于是极大的越矩,挑战了李世民的底线。

第三,魏征有了联合东西文物两大势力的嫌疑。魏征推荐的两个人,侯君集、杜正伦,一个是山东贵族、一个是关陇集团,一东一西,刚好都是朝中重要的大集团 。

魏征举荐了这两人,说明他和这两人至少是关系密切。

这样一来 ,就等于魏征极有可能和山东贵族、关陇集团有了千丝万缕的联系。

对于帝王来说,他最希望的是各个集团之间的制衡,而不是联合。所以,在魏征可能联合这两个集团的情况下,打压他是最好的选择。

打压他,就等于敲山震虎,告诉这两个集团,你们如果敢联合,下场就和魏征一样。

所以,哪怕魏征只有万分之一的可能和侯君集、杜正伦有关系,墓碑也会被推倒。

我想,如果当时的魏征活着,下场可能更惨。

帝王权谋,从来都是深不可测。

魏征身后惨剧,看似是意外牵连,实则可能是积蓄已久的信任裂痕。