《——【·前言·】——》

清朝皇帝下了台,民国开始建立,中国历史就这么突然拐了个大弯。没了皇上,也没了世袭制度,新出现的是总统、投票选举,还有政党之间的争斗。

如果把这种巨大的变故放到几千年的历史长河里去看,它看起来有点像历史上的朝代更迭,但仔细琢磨,又感觉哪儿都不对劲。

说起民国,咱们得聊聊它到底能不能算作“一个朝代”。要琢磨这事儿,咱们得先明白啥是“朝代”。一般来说,朝代就是历史上由某个家族或者势力统治的一段时期,有明确的起止时间,还有一套自个儿的规矩制度。那民国呢?它跟之前的清朝、之后的新中国都不一样。民国是个挺特殊的时期,有好多势力在里头较劲,谁也没能独揽大权。但它也有自个儿的特点,比如推翻了清朝的统治,搞起了民主共和,还出现了一堆新思想、新文化。从时间上来看,民国也有明确的开头和结尾,中间那段日子,大家都叫它“民国”。虽然里头乱糟糟的,但好歹也是个时代,有自个儿的故事和记忆。再从规矩制度上来说,民国也有一套自个儿的法律、政府啥的。虽然跟之前的朝代比,它显得有点乱,但好歹也是个体系,能让大家伙儿有个盼头,知道该咋过日子。所以,要我说啊,民国虽然跟传统的朝代不太一样,但你要说它不算“一个朝代”,那也不太对。毕竟,它也有自个儿的起止时间、规矩制度,还有一堆让人忘不了的事儿。咱们就把它当成一个特殊的朝代,好好记住就行了。

【名不副实】

一说起“朝代”,大伙儿脑海里准能浮现出一连串的画面:皇上、储君、祠堂、法规、还有死后的封号……想想看,哪个朝代不是围着皇帝转?他坐在龙椅上,太子在一旁候着,准备接班。宗庙里供奉着列祖列宗,那是皇家的根儿。朝廷里,律令严明,谁要是犯了事儿,可没好果子吃。就连人死了,还得按规矩给个谥号,让后人记住他的好坏。这些元素,就像是朝代的“标配”,一提起来,就能让人联想到那个时代的风貌。当然了,每个朝代都有自己的一套规矩和特色,但皇帝、太子、宗庙、律令、谥号这些,绝对是少不了的。它们就像是一个个标签,贴在了历史的书页上,让人们能够清晰地记住那些过往的岁月。

从古至今,开创基业得靠武力拼搏,而稳住基业则得靠家族传承。每一代人都在接力,先辈们用枪杆子打下了天下,后代们则靠着血脉相连,守护着这份来之不易的基业。就这么一代接着一代,传承不息。

说到民国,那是一段啥情况呢?孙中山、袁世凯、段祺瑞、冯国璋、蒋介石这些人,一个个轮番上阵,跟走马灯似的,换得那叫一个勤快。他们的任期,你要是列个表,简直就像火车站的时刻表,谁上台谁下台,完全没个准儿,谁也没能长久地坐上那把“老大”的交椅。

共和制度刚一开始实施,就表示跟“君主代代相传”说了拜拜。总统是怎么选出来的,这个规矩被写进了《临时约法》里头,看起来是挺新潮的,可实际操作起来,却发现没那么容易。那天起,国家不再是由一家一户的君主世世代代传下去了,而是要通过选举来选总统。这个新的选举总统的方法,虽然被白纸黑字地写在了《临时约法》中,看起来挺那么回事,但真的动起手来,却发现事情并不简单,不是那么好操作的。

总统是通过选举产生的,可有时候选出来的结果并不能让大家都满意,感觉权力被分得七零八落,就像是个被打碎的瓷碗,再也拼不完整。

那时候,北洋政府声称自己代表着整个国家,而南方的临时大总统呢,也一个劲儿地说自己是正宗的。这俩到底谁是真的,谁是冒牌的,谁心里也没个准数。

咱们说说周朝吧,就算周幽王那时候再怎么胡闹,但人家毕竟还有血脉在延续,诸侯们还是会来朝拜,而且礼乐制度也还是在运行着。你看,尽管周幽王的行为可能不太靠谱,但他作为周朝的天子,血脉的传承是断不了的。那些诸侯们,不管心里怎么想,表面上还是得乖乖来朝觐,表示对天子的尊重。再说到礼乐制度,那可是周朝的一大特色,就算天下再乱,这套规矩还是得守着,毕竟它代表着周朝的稳定和秩序。所以啊,周朝那时候,尽管有些君主不太给力,但整个国家的根基还是挺稳固的,血脉、诸侯、礼乐,这三样东西就像三根柱子,支撑着周朝这座大厦。

说到朝代,其实讲的就是一种延续和规矩。你看民国刚开始那十年,中央政府的老大换了三回,头一个没皇家血脉,第二个呢,地方上的人他根本压不住。这样看来,哪像个正儿八经的朝代啊。

说起来地盘这事儿,清朝那可真是了不得。他们不光是占了东北、西藏、新疆这些大块头地方,就连西南边边角角也没落下。这还不算,他们对这些地方的实际掌控力,那也是杠杠的,稳稳当当的。

民国时期,虽然名义上接手了整个国家的版图,但实际上却没有拿到真正的权力。那时候,北洋军阀们各自占据一块地盘,好像一个个小国王一样。中央发出的命令,根本就到不了地方,没人听,也没人管。

那时候,南边和北边经常是分开的,各自为政。张作霖掌控着东北那片地儿,吴佩孚则在华中地区威风凛凛,而陈炯明在广东那是说一不二。一个地方一个老大,旗子也是换来换去的。说到中央政府,那更是换领导跟换灯泡似的,频繁得很。这样的局面,哪里还能看到“大一统”的影子呢?

有人讲起汉末那会儿,各路英雄好汉争地盘,乱得不行,就觉得整个汉朝都这样?咱得说清楚,那是汉朝快完事儿的时候才乱的。

民国时期,那可真是乱得一团糟,从头到尾就没消停过。北伐战争、保护宪法、二次革命,还有内战、围剿共产党、抗日战争,这一波接一波的冲突,枪声就没怎么停过。虽说国旗也升得挺高,但地方上的武力势力太强大,根本压不住。那时候,全国各地都像是火药桶,一点就着。北伐军忙着往北打,想统一全国;有人则站出来保护宪法,说是要维护法律秩序;二次革命又是一场权力争夺的大戏。接着,内战爆发,自家人跟自家人打得不亦乐乎。还没等大家喘口气,剿共行动又开始了,国共两党那是势同水火。好不容易熬到抗日战争,全国上下总算能团结起来对抗外敌,但内部的矛盾和斗争还是不断。总而言之,民国时期就是个大乱斗的舞台,枪声、炮声、喊杀声,整天响个不停。国旗虽然高高飘扬,但地方上的势力割据一方,根本不听中央的号令。这乱世风云,真是让人感慨万千。

说起唐宋那会儿,虽然战乱频繁,天下大乱,但有个事儿得说清楚,那就是皇帝在名义上还是公认的老大,是唯一正统的领头人。

在民国那会儿,政府下了个总统的命令,可地方上的那些军阀大佬们,压根儿就不瞧上一眼。在他们眼里,谁的枪杆子硬,谁的话语权就大,说白了,就是谁手里有兵有枪,谁就是老大。

咱们聊聊制度吧,每个朝代最关键的制度就是皇上说了算,皇帝的话就是金口玉言,分量特别重。在那个时代,皇权是至高无上的,天子一句话,那就跟九个鼎那么重,谁都得听。这就是那时候制度的核心,皇上有着绝对的权威。所以说,那时候的制度,基本上就是围着皇权转的,皇帝说咋样就咋样,没人敢反驳。天子说啥是啥,这就是那时候社会的规矩。

民国时期,他们尝试了三权分立这套制度,弄了个国会、行政部门和法院。听起来挺新潮,但实际上,这套制度在咱们这儿水土不服。国会议员能被收买,法院也喜欢插一脚,总统呢,更是随心所欲,一会儿改改宪法,一会儿又自封为大总统。这样一来二去,到底是谁管谁,根本没人搞得清楚。

咱们现在这套制度啊,说起来挺有意思的,它就像是结合了东西方特色的混搭风。表面上看,它借鉴了不少西方的规矩框架,但骨子里头,却又透着一股东方的智慧和谋略。你瞧,它不像那种纯粹照搬西方的产物,而是像是一个精心调配的混合体。西方的那些条条框框,咱们拿来用了,但怎么用,用在哪,这可就得看咱们东方的智慧了。咱们根据自己的实际情况,对这些规则进行了巧妙的调整和优化,让它们更好地适应咱们的环境和需求。所以说啊,这套制度既不是纯粹的西方货,也不是传统的东方产物,而是两者巧妙结合的产物。它既保留了西方的严谨和规则性,又融入了东方的灵活和变通性。这样一来,咱们既能享受到西方规则带来的便利和效率,又能避免它们可能带来的僵硬和束缚。这种结合,让咱们的制度显得更加独特和实用。

思想观念彻底变了样,新文化运动一来,皇帝老儿、祖宗规矩、还有那一套三纲五常,就像是突然间塌了的天,一夜之间全没了。

那时候,“朝代”这个词可不受欢迎,大家都不愿意把民国说成是“朝代”,生怕被人扣上“想复辟旧制度”的帽子。

说白了,民国它没法套上“朝代”这个头衔。你看啊,咱们平时说的朝代,那都是有着一套完整的规矩和制度的,但民国它不一样。民国那时候,社会变革大,各种新思想、新事物层出不穷,跟以前那些朝代比起来,简直就是天翻地覆的变化。所以说,要是硬把民国说成是个朝代,那可真是不合适。民国它有自己的特点,有自己的历史轨迹,不能简单地套用以前的那些概念。这就像咱们平时穿衣服,得选适合自己的尺码和款式,不能硬套进去,不然穿着也不舒服嘛。因此,咱们得明白,民国它不是个传统的朝代,它有着自己独特的地位和意义。咱们在谈论历史的时候,也得尊重这个事实,别一股脑儿地往“朝代”这个框子里套。

没有延续下来的东西,没有稳固的体系,也没有共同的制度观念,这样的基础是不牢靠的,身份也难以让人信服。就像一棵树,如果没有深厚的根系作为支撑,没有稳固的枝干来维系,也没有明确的生长规则,那它肯定长得歪歪扭扭,让人无法相信它能长成参天大树。同样的,如果一个群体或者一个组织缺少了传承、法统和制度认同,那它的基础就像沙滩上的城堡,随时可能被海浪冲垮。传承是历史的记忆,是经验的积累,没有传承,就如同无源之水,无本之木。法统则是权力的来源和运行的规则,没有法统,权力就变得模糊不清,难以服众。制度认同则是大家共同遵守的规矩,没有制度认同,群体就无法形成合力,容易一盘散沙。所以,没有这些关键要素,根基就不稳固,身份也难以确立。这样的状态,让人心里没底,自然也就不敢轻易认同这样的身份了。

说起来像是继承了个朝代,但其实只是从清朝那里接过了个招牌,里面的东西全都不一样了。它虽然挂着个朝代的名头,但实际上跟清朝那会儿已经是两码事了。名字还是那个名字,可内涵早就彻底变了样。

【尴尬转身】

别急着给民国下定论,它不能被称为一个传统的朝代,但也不能简单地说它就是一团乱麻。你得知道,民国是个挺特殊的时期,它跟咱们平时说的那些朝代不太一样。虽然它没有像其他朝代那样有明确的开国皇帝和严格的世袭制度,但也不能因此就说它一团糟,没啥可说的。其实,民国那段时间发生的事情可不少,各种势力你方唱罢我登场,政治、经济、文化都发生了翻天覆地的变化。虽然局势动荡不安,但也正是在这种背景下,咱们国家开始了一些新的尝试和探索。所以说,看待民国,咱们得客观点儿,既不能简单地否定它,也不能一味地美化它。它既有混乱的一面,也有积极的一面,是个挺复杂的历史时期。咱们得多了解了解,才能对它有个更全面、更深入的认识。

这整个过程啊,就好比是在换衣服,一开始穿着皇帝的龙袍,到后来又换上了笔挺的西装,虽然走得不太顺畅,老是绊脚,但好歹是一直在往前走,没停下来。

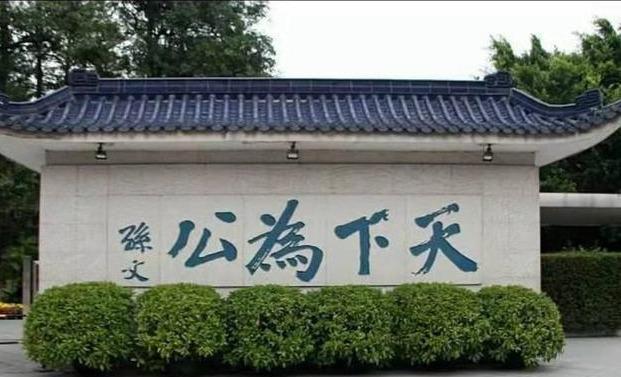

清朝皇帝让位的那天,象征着皇帝制度的终结,长达两千多年的独裁统治宣告中止。民国的诞生,可不是又一个王朝的更迭,而是咱们中国从里到外的大变身,就像换了全新的运作方式一样。

科举制度消失后,学校渐渐变成了当官的捷径。以前,科举是许多人踏上仕途的重要途径,但自从它被废除,学校就开始扮演起新的角色。现在,很多人把学校看作是进入官场的一块垫脚石。在这里,他们努力学习,提升自己,就是为了以后能当个官,有个更好的前程。说实话,现在的学校跟以前的科举有点像,都是人们追求功名利禄的地方。只不过,科举考的是四书五经,而学校则更注重全面素质的培养。但不管怎样,目的都是一样的,都是为了以后能有个好出路。所以,现在很多人看学校,不只是看它的教学质量,更看重的是它能不能给自己带来官场的机遇。这样一来,学校就慢慢变成了官员的摇篮,成了很多人实现梦想的起点。

在县城和乡镇这一级别也尝试进行民众选举,尽管过程中存在不少问题,但这种想法之前在中国可从来没人搞过。说实话,在县乡这一层搞选举,确实会遇到各种各样的挑战和不完善的地方。但话说回来,这种让老百姓自己选代表的思路,在中国历史上还真是个新鲜事儿,以前从来没人这么尝试过。咱们也知道,凡事都有个开头,有挑战不怕,关键是要敢于迈出这一步,看看效果怎么样,再慢慢改进。

司法系统在慢慢焕然一新,法律条文也变得现代化了。虽然在实际操作中可能还有些不尽如人意,但司法理念确实在逐步转变。在这个时期,全国范围内开始统一度量衡的标准,并且着手建立铁路、电报、电力等方面的制度基础,这些都是国家发展迈出的重要步伐。

以前啊,几千年来都是那些有头有脸的大人物才能读到的书啊资料啊,现在慢慢地,普通老百姓家里也能见到了。

小学课本如今讲的是公民常识、自然科学还有启蒙教育,不再像以前那样只教《三字经》和《大学》里的句子了。这一改动,可是让咱们中国社会的根基都悄悄地发生了变化。

最近这段日子,各种新思想层出不穷。康有为在大力推崇君主立宪制度,孙中山呢,则在高谈阔论他的三民主义。除此之外,还有人在热烈讨论民主与科学的重要性,更有不少人开始宣扬社会主义的理念。

以前朝代变换,靠的是军功大小和血统高贵,但这次可不一样了,各种思想主义都在拼尽全力争取人们的支持。你看,以前那些时候,谁立的军功多,谁的家族血统纯正,谁就能站稳脚跟,掌握大权。可现在,这套规矩不灵了。现在流行的是看哪种主义更能深入人心,更能得到大家的认可。这些主义啊,它们各有各的道理,各有各的吸引力。都在努力展示自己,想让更多人看到自己的好,看到自己的价值。就像一场没有硝烟的战争,大家都在抢人心,抢支持。所以啊,这次的朝代更迭,不再只是看军功和血统那么简单了。更重要的是看哪种主义能赢得人心,能得到大家的拥护。这是一场思想的较量,也是一场人心的争夺战。

走在大街上,随处可见的是各种各样的报纸杂志。在那些书摊上,《新青年》和《东方杂志》堆得老高,一摞接一摞。知识分子们每天都在热烈讨论,整个社会的度达到了一个前所未有的高度。

说起国际上的大事儿,辛亥革命成功后,咱们中国可是头一回以“共和国”的名义,站到了国际条约的签字台上。

尽管《二十一条》咱们不得不签,巴黎和会上也吃了闭门羹,但中国人已经从“天下无敌”的美梦中醒过来了。咱们开始学着用国际上的那套说法,跟世界打交道。外交上虽然栽了跟头,但咱们的腰板儿没再弯下去。

说起来民国啊,它可不是个简简单单的过渡期那么回事。说它只是结束了旧制度,那也不全面。其实啊,它还为新制度的诞生搭建了个基本框架呢。

新中国成立后,国家继续采用了省和县这两级管理方式,还沿用了类似内阁制的组织架构,民法通则和现代教育系统也都保留了下来。其实,追溯起来,这些东西有很大一部分都是源自民国时期的做法。那时候留下来的东西还真不少,像咱们现在的省和县的管理方式,可以说就是民国时期的延续。还有啊,那个内阁制的组织架构,虽然名字可能有些变化,但基本的框架还是一样的。民法通则也是,它里面的一些原则和规定,都能在民国时期的法律里找到影子。现代教育系统就更不用说了,虽然新中国成立后进行了大量的改革和创新,但不可否认的是,它的基础还是民国时期的教育体系。那时候的教育制度、课程设置、教学方法等等,都为现在的教育系统打下了坚实的基础。所以啊,虽然新中国成立后进行了很多变革和创新,但也不能忘记那些源自民国时期的有益做法,它们都为新中国的发展做出了重要的贡献。

这东西就像是一座连接着过去和未来的大桥,一边连着的是皇帝统治的老日子,另一边则通向咱们现在的国家。走在这座桥上,那可真是风大浪急,危险得很,好多人都没能挺过去,掉了下去。但即便如此,这座桥的架子还是稳稳当当的立在那里,而且走的方向也变了。

【认不认账】

民国时期的身份问题,在学术圈里可是一直热议不断呢。大家对这个话题总是充满兴趣,讨论来讨论去,就是没个定论。民国时期的身份问题,就像是个解不开的谜,吸引着无数学者去探究、去琢磨。你看,从历史背景到社会变迁,从政治制度到文化传统,每一个方面都可能成为探讨这个话题的切入点。学者们从不同的角度入手,试图揭开民国时期身份问题的神秘面纱。当然了,每个人都有自己的看法和理解。有的人觉得,那时候的身份问题特别复杂,因为社会变革太快,各种身份界定都变得模糊不清。还有的人呢,则更身份问题背后的深层次原因,比如经济发展、思想解放等等。反正啊,这个话题在学术圈里就是热度不减,大家你一言我一语,争论得不可开交。但这也正是学术研究的魅力所在嘛,通过不断的探讨和争鸣,我们才能更深入地理解历史,更准确地把握时代的脉搏。

有些人就是打死也不承认,他们的理由很简单直接:他们说民国那会儿,国家没传承好,也没统一起来,制度上更是没啥连续性。

皇上驾崩后,皇室血脉就断了;中央政府没了威力,法统也变得乱七八糟;规则都是直接从别处搬来的,根本就没在本土站稳脚跟。按照这些情况来看,民国也就算是个历史阶段,压根儿没有“朝代”的那股子底蕴。

李敖曾打趣说,民国就像个“变色龙国度”,形态多变,谁拳头硬谁就说了算,这样的局面哪里像个稳定的“朝代”呢?在那个时期,国家仿佛没有固定的模样,实力强大的势力轮流坐庄,掌控着局势。这样的状态,真的很难把它归入传统意义上的“朝代”范畴。毕竟,“朝代”给人的印象是有着相对稳定和延续性的政权,而民国则显得更为动荡和多变。

史景迁更直白地说,这就是中国历史上的一个断层,就像是断了的线,再怎么努力硬接,也接不回原来的样子了。

北洋政府与国民政府之间那场关于法律正统性的争斗,让这段历史显得有些不伦不类,挺让人为难的。那会儿,两边都声称自己是正统,都觉得自己才是合法的老大。北洋政府有北洋政府的理,国民政府有国民政府的据,谁也不愿意让步。这样一来二去的,历史就变得复杂了,好像站在了十字路口,不知道该往哪儿走。这场争斗,说白了就是一场权力的游戏,大家都想抢占道德的制高点,好让自己看起来更正义一些。可结果呢,却让这段历史变得模糊不清,让人看了心里直犯嘀咕。所以啊,当我们回望这段历史的时候,就会发现它确实有点尴尬。不是因为别的,就是因为这场法统之争,让历史的脉络变得不那么清晰了。但话说回来,这也是历史的一部分,咱们得正视它,理解它,才能更好地往前走。

一边自称正统,一边又不听对方那一套,谁是真,谁是假,真是一团乱麻,搞不清。南边和北边都不认对方的账,觉得对方不合法。军阀们一打仗,动不动就扯起“打坏蛋”的大旗。说白了,就是大家心里头都不把对方当成真正的国家来看待。

再者,一个朝代得有它能够流传下来的那一套体系。你得明白,每个朝代都有它自己独特的那一套东西,能够一直传下去,这才算真正立得住脚。这传世体系啊,就像是朝代的血脉,流淌在历史的长河里,让后人能够清晰地看到这个朝代的脉络和走向。有了这个,朝代才算得上是完整,才能在历史的长卷中留下浓墨重彩的一笔。

唐朝那会儿,有部法律叫《贞观律》,挺出名的。到了明朝,也有自家的法律——《大明律》。宋朝呢,政府机构设置挺讲究,三省六部制搞得挺完善。时间一晃,到了民国初年,那时候可乱了,法令多得数不清,宪法草案到处都是,跟雪花似的满天飘。

也有人觉得,咱们得从宽泛的角度来看待这事儿,有人认为,不能仅仅盯着表面形式,关键得看它在历史上的作用和功能。

民国时期,它接着用了“中华”这个名字,地盘呢,也基本上就是清朝那时候的样子。清朝走了,民国就来了,这种像排队一样接班的感觉,还是带着点以前朝代的味儿。

另外,古代那些王朝的变换其实也并不总是安稳的。你想啊,一个王朝衰落,另一个王朝兴起,这中间的过程往往充满了动荡和不安。并不是说,一个新的王朝建立了,就一切都稳定下来了。历史的河流里,总是波浪起伏,很少有平静的时候。就拿那些我们熟知的朝代来说吧,哪一个不是经历了无数的战争、政变才最终确立下来的?而就算确立了,内部的权力斗争、百姓的生活疾苦,也都是影响稳定的重要因素。所以说,古代的朝代更替,真的不能简单地用“稳定”二字来概括。它更像是一场场的风雨,时来时去,让人难以捉摸。

五代十国时期乱纷纷,东晋南北朝也是分裂一片,但你知道吗,学术界还是把那段历史按照朝代来划分。尽管五代十国时期战乱不断,政权更迭频繁,东晋南北朝也是南北对峙,分裂严重,但历史学家们并没有因此就把这段历史搞得一团糟。他们还是很有条理地,按照不同的朝代来梳理和讲述这段历史。所以啊,别看那时候天下大乱,历史的脉络还是挺清晰的。学界就是用这种方式,让我们能够更好地理解和记住那段复杂而又精彩的历史。

民国时期挺乱的,但大家伙儿一直想方设法要统一。你看,北伐战争、抗日战争,还有统一货币、整治政令这些事,虽然都是乱世里的举动,可它们的味道,就像是以前朝代里干的那些大事儿一样。尽管时局动荡不安,但追求统一的脚步从没停歇。北伐那会儿,大家伙儿一块儿往前冲,就是为了把国家拧成一股绳。抗战时期,更是全民皆兵,一起抵御外敌,这也是为了国家的统一。还有啊,为了让经济不乱套,统一货币也是必须的。这样一来,买卖公平,大家心里都有个数。政令方面也得整治,不能让一个地方一个规矩,那样国家还怎么统一呢?所以说,别看民国时候乱糟糟的,但统一这事儿,大家心里都是有数的,也一直在努力着。

说起来,这事儿的关键就在于“怎么定义”。要是按照老规矩来看,民国好像还真不够那个档次;但要是从它在历史上起的作用来说,它实际上就是承担了一个朝代该有的角色。

这就是学术界一直争论不休,到现在也没个定论的原因。大家各有各的看法,讨论来讨论去,还是没能达成一致。

大伙儿心里都有杆秤,从民国建立到现在,一晃眼就是一百年。你到乡下去问问那些老人家,他们还会念叨:“清朝没了之后,就是民国啦。”他们提起年代,总是说“民国哪一年”。

这些话呢,不能说完全对,但确实反映了一种思维定式。

虽说民国那会儿有些不太循规蹈矩,但在老百姓眼里,它可是实实在在地“紧跟在清朝后面的那个新时代”。对于大伙儿来说,不管民国是个啥模样,它总归是清朝完了之后出现的那个。老百姓心里头明白,时代变了,清朝过去了,接着来的就是民国。虽然民国跟以前的规矩不太一样,但它确实是接替清朝,成了大家生活里的新篇章。就这么简单明了,民国,它就是清朝之后的那一个。

其实,关键不在于能不能被称作“朝代”,而在于这样称呼它,到底有没有实际的含义或作用。咱们得明白,重点不在于这个名称是否符合某个特定的标准,能否被正式冠以“朝代”之名,而是在于使用这个称呼,能否让我们更好地理解那段历史,能否给现在和将来带来一些启示或者帮助。说白了,就是别纠结于名字的事儿,得看看这个名字背后,能不能让我们学到点什么,能不能对现在有所启发。要是能有这些作用,那管它叫不叫“朝代”,都无所谓啦。

在学术界,大家会按照既定的标准来评判“民国”这个词;而在老百姓心里,往往是凭着自己的记忆和理解来认定它。在政治话语中呢,人们又会根据需要,有选择地使用这个词。你看,“民国”这三个字,在不同的场合和语境下,它的意思可就不一样了。

【算不算数】

说起来,民国到底能不能算作一个“朝代”呢?要是咱们光从有皇帝的角度去看,那它肯定是不算的。想想看,朝代嘛,一般都是有皇帝的,可民国呢,皇帝这一角色是彻底消失了。所以,要是严格按照有皇帝这个标准来评判,民国确实不能算作一个传统意义上的“朝代”。但话说回来,民国在中国的历史上,那可是个非常重要的时期,发生了好多大事,影响深远。虽然它没有皇帝,但各种政治势力、社会变革,还有文化的碰撞和融合,那是一个接一个,热闹得很。所以,尽管民国在帝制的定义上不算朝代,但它在咱们心里的地位,那绝对是举足轻重的。

历史可不是靠一堆死板的规矩堆砌起来的。你瞧瞧民国那会儿,从各种制度到丰富多彩的文化,再瞅瞅那版图变化还有权力的更迭,它留下的印记深得很,根本没法不当回事儿。那时候,民国在制度上搞了不少新花样,文化上也涌现出了一大批的大家和作品,地图呢,也是一变再变,权力的斗争那叫一个激烈。这些事儿,可不是说忘就能忘的,它们的影响深远得很。所以说,民国这一段历史,真的很有看头,你得细细品味。从它的制度革新,到文化的繁荣,再到疆域的变迁和权力的争夺,哪一样不是值得我们深思的?这些历史的痕迹,深深地烙印在了我们的记忆里,提醒着我们,历史是活生生的,是充满变化和故事的。

说起来,民国时期更像是一个“历史的试验田”,它不像以往那样只是简单地换个朝代,而是换了一种全新的思考方式。在那个时期,人们开始尝试和探索各种新的思想和观念。它不再局限于传统的框架和束缚,而是勇于突破,寻求变革。就像是在做一个个的实验,看哪种思维方式能更好地引领国家走向繁荣和进步。所以,从最终呈现的效果来看,民国确实为我们提供了一个独特的视角,让我们看到,历史的发展不仅仅依赖于朝代的更迭,更重要的是人们思维方式的转变和更新。

民国那会儿,像民主、科学、民族觉醒、民众权利这些新思想开始深入人心。老一套的制度垮了,可新的规矩还没立起来,这时候,民国就像个补位的,填补了这段空档期。

那时候,没有谁能一统天下当“老大”,到处都是军阀割据,政局乱得跟一锅粥似的。但说来也怪,正是这种混乱局面,让思想界变得异常活跃,各种声音、各种想法都冒了出来,那叫一个百花齐放、百家争鸣。

如今咱们在课堂上聊起宪法、选举还有权力互相牵制这些概念,其实啊,它们的种子早在民国时期就已经埋下了。想想看,那会儿的人们就已经开始琢磨,怎么样能让国家运行得更公平、更合理。他们想到了宪法,用它来规定大家的基本权利和政府的职责;想到了投票,让每个人都有机会说出自己的想法,选出能代表自己的人;还想到了权力制衡,就是不能让哪一方独大,得互相监督、互相平衡。这些想法,在当时可是挺前卫的,但它们就像种子一样,被播撒在了人们的心田里。随着时间的推移,这些种子慢慢发芽、长大,变成了我们现在讨论的这些重要的政治理念。所以啊,当我们在课堂上谈论这些话题的时候,别忘了它们的起源,那可是从民国时期就开始的。咱们得珍惜这份来之不易的思考和进步,继续让这些理念在我们的社会里生根发芽,开出更加灿烂的花朵。

抗日战争极大地促进了民国向“国家”这一概念的成熟与发展。在那段烽火连天的岁月里,民国不再仅仅是一个政治实体,而是经历了前所未有的变革,逐步迈向了更加成熟和完善的“国家”形态。这场战争如同一剂催化剂,加速了民国在政治、经济、文化等各个方面的整合与提升。人们开始更加深刻地认识到,一个强大的国家是抵御外侮、保卫家园的根本。因此,民国政府和社会各界都积极行动起来,加强国家建设,提升综合国力。无论是军事上的抵抗,还是经济上的自给自足,亦或是文化上的自信与传承,都在为民国向“国家”的转变贡献力量。可以说,抗日战争是民国历史上一个重要的转折点。它不仅让民国在战火中锤炼出了更加坚韧的民族精神,也让“国家”这一概念在民众心中生根发芽,成为了凝聚人心、激发斗志的强大力量。

在那长达八年的艰苦抗战岁月里,国共两党携手并肩,共同抵御外敌。在这个过程中,“中华民族”这个大家庭的概念,在硝烟与战火中逐渐变得清晰而坚定。大家深刻体会到“我们是一条心”的紧密联系,这种认同感并不依赖于过去的帝王统治,而是凭借着全民族的共同意志,构筑起了强大的国家意识。

聊聊新中国成立后那段时间,你会发现,其实咱们用了不少民国时候留下来的好东西。就像那个省道县的管理方式,还有教育系统、法律的大框架,甚至是一些政府文件怎么写,都还是照着民国的老规矩来。这种继承的痕迹,真的是挺明显的。说白了,新中国在建立初期,并没有完全摒弃民国时期的那些制度,而是挑了不少好的继续用。比如行政划分上,省、市、县的那一套,还有怎么教书育人,法律的条条框框,包括写政府文件的那个格式,都还是一脉相承的。这样一来,既省了重新摸索的时间和精力,也让社会能更平稳地过渡。

说民国是个“宝藏库”,那是一点都不夸张。你看,民国时期的那些事儿,给咱们留下了多少好东西。文化、艺术、思想,方方面面都有它的影子。那时候的人们,思想开放,敢于创新,给咱们后人留下了不少值得学习和借鉴的宝贝。就像那些文学作品,鲁迅的、茅盾的,写尽了人间的悲欢离合,让人看了感慨万千。还有那些画家、音乐家,他们的作品也都充满了独特的韵味和魅力。再说说思想方面,民国时期可是个思想碰撞的大时代。各种新思想、新观念如雨后春笋般涌现,让人们眼界大开。这些思想不仅在当时影响了很多人,也给咱们现在的生活带来了不少启示。所以呀,说民国是个“宝藏库”,那是一点都不为过。它给咱们提供的这些“遗产”,那可都是无价之宝啊!

这事儿可不是以前那些朝代能干得出来的。一换代,老规矩全给扔得没影儿了。你看,朝代一变,那些陈年老规矩就像是被风吹过一样,消失得干干净净。新的掌权者一来,根本不理会过去那一套,直接就把旧制度给废除了。这可不是小打小闹,而是彻彻底底地来了个大扫除,一点不留情面。所以啊,这事儿明显带着新时代的烙印,跟以前那些朝代截然不同。他们可不会守着老一套不放,而是敢于大刀阔斧地改革,让一切都焕然一新。

民国时期就像是跑接力赛的那个人,它没能把老一套的东西全扔掉,新的一套也没能站稳脚跟。但呢,它倒是搭了座桥,起了个承上启下的作用。要说它只是个“朝代”,那可真有点儿小瞧它了,它的意义比这深多了。

说起来,民国这个称呼啊,更像是给那段历史贴上的一个标签,而不像是个正经八百的朝代名字。

这代表着一段与众不同的历史过往,像是一次政治上的大胆尝试,也是一种对社会制度的深入摸索。它不仅仅是“中华”文化血脉中不可或缺的一环,更重要的是,它颠覆了“朝代”这一在中国历史长河中沿用了上千年的传统说法。

聊朝代,就是看哪个家族或集团掌管着天下;而说到民国,那就得看谁在努力唤醒大众的意识。朝代更替,往往是权力与统治的转移,人们的是谁坐上了那把龙椅,掌管着万里江山。但民国不一样,那是一个风云变幻的时代,人们更看重的是谁站出来,用思想和行动去唤醒沉睡中的民众,去推动社会的进步和变革。所以,说朝代,咱们讲的是统治与被统治的关系;而谈民国,咱们则要看的是谁在尝试用新的理念和行动去影响、去改变更多的人。

民国时期,社会动荡不安,各种挫折和失败层出不穷。但就在这样的混乱中,现代中国的萌芽却悄悄地从内部生长出来。这不是属于哪个朝代的东西,而是预示着未来的希望。尽管那个时代充满了动荡和不安,但它却像是一块肥沃的土地,孕育出了现代中国的根基。这些根基,可能不那么显眼,但却有着强大的生命力,它们不属于过去的朝代,而是属于未来的中国。民国时期的种种困境,反而激发了人们的创造力和奋斗精神。就像是在暴风雨中,树木会更加坚韧地生长一样,民国时期的挫折和失败,也促使着现代中国的种子不断扎根、发芽。所以,当我们回顾那段历史时,不能仅仅看到动荡和失败,更要看到那些从内部生长出来的、属于未来的力量。这些力量,正是现代中国能够不断前进、不断发展的重要源泉。

民国时期,虽说它不算是个正式的朝代,但绝对是一段值得咱们好好聊聊的历史时期。那时候,国家经历了很多变革,社会风气也开始有了新的转变。虽然它没有像其他朝代那样,有着明确的皇帝和严格的等级制度,但民国时期的种种变化,却为后来的中国打下了不少基础。咱们可以说,民国是个过渡时期,它连接着传统与现代,见证了中国从封建社会向近代社会的转变。这段时间里,发生了很多大事,也涌现出了不少杰出的人物。他们的故事,不仅激励了当时的人们,也给后人留下了宝贵的经验和教训。所以呀,别看民国不算是个朝代,但它在中国历史上的地位,那可是相当重要的。咱们得记住这段历史,了解它的来龙去脉,才能更好地理解咱们现在的生活。

黄仁宇写了本叫《中国大历史》的书,这本书是1997年由生活、读书、新知三联书店出版的。在书里,黄仁宇用他独特的视角和方法,给我们展现了中国历史的宏大画卷。他没有按照传统的方式去细细讲述每一个历史事件,而是从更宏观、更全面的角度去分析和解读。这本书读起来既让人觉得新鲜,又能让人对中国历史有更深刻的理解。整本书条理清晰,黄仁宇通过合理的段落安排和过渡,让读者能够轻松地跟上他的思路。他没有加入任何不必要的细节或啰嗦的句子,每一句话都是为了更好地阐述他的观点。这样的写作方式,让这本书显得既精炼又优美。所以,如果你对中国历史感兴趣,想要从一个全新的角度去了解和认识它,那么《中国大历史》这本书绝对值得一读。

#百家说史品书季#