文 | 空纸

编辑 | 空纸

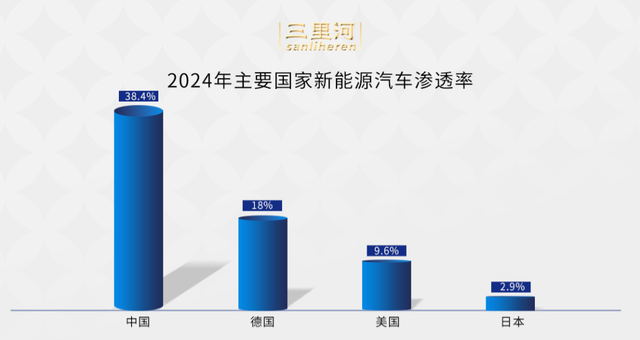

前言最近有个消息让车圈炸开了锅:英国《金融时报》预测,2025年中国的电动汽车销量将超过燃油车,比原定目标提前整整十年!

这个消息听起来像是给中国电动车行业打了鸡血,但我们不妨冷静下来想一想,背后的情况真如表面看起来那样乐观吗?

中国新能源车的崛起可不是一蹴而就的,而是依靠政策的扶持、技术的进步和市场的变化逐步推进的。

从政府的补贴、充电桩建设,到价格逐渐拉平甚至低于燃油车,再到电池成本的暴跌,这一切的背后可不是简单的“买车便宜”那么简单。

如今,车企们已经在全球市场上开始“反向输出”,传统车企也不得不加速转型,但这场变革背后,是否已经预示着潜在的危机?

产能过剩、价格战、技术瓶颈这些问题,也正悄然在行业内酝酿。

那么,2025年中国真的能实现电动车销量超越燃油车吗?

政策大棒、市场甜枣

政策大棒、市场甜枣要说中国新能源车发展,得先从政策工具箱说起。

政府这些年砸钱补贴、搞充电桩建设、推行双积分政策,三把斧头玩得风生水起。

现在路上绿牌车肉眼可见地变多,这背后是每台车最高3万的补贴在发力,还有北上广深这些城市直接给新能源车开绿灯——免摇号、不限行,这诱惑谁顶得住?

不过补贴这把双刃剑也在慢慢收鞘,2023年开始国补正式退场,车企们突然被扔进真刀真枪的市场竞争。

有意思的是,销量不但没跌反而持续攀升,这说明市场这只看不见的手开始接棒了。

就像手机从功能机转向智能机,消费者用钱包投票的趋势一旦形成,刹车都刹不住。

双积分政策更是悬在传统车企头上的达摩克利斯之剑,去年某日系品牌因为负积分,每卖台车要倒贴近万元买积分,这谁受得了?

逼得老牌车企不得不硬着头皮转型,现在连劳斯莱斯都开始搞电动化,可见政策指挥棒的威力。

电动车比油车还便宜?

电动车比油车还便宜?中国电动车最狠的杀手锏,是把价格打到了燃油车的地板上。

十年前买电动车要多掏5-10万,现在同级别车型价格已经倒挂。

某自主品牌刚推出的纯电轿车,直接把价格定得比自家燃油版还低2万,这操作直接把合资品牌整不会了。

电池成本腰斩是最关键因素,2018年动力电池每度电成本要1500元,现在宁德时代能把磷酸铁锂做到600元以下。

这背后是整个产业链的恐怖进化——从锂矿开采到正极材料,从电芯制造到pack封装,中国玩家在每个环节都在疯狂降本。

就像当年光伏产业走过的路,规模效应加技术迭代让成本曲线直线下坠。

更绝的是中国车企的"爆款制造术"。

某新势力品牌用模块化平台开发,一款底盘衍生出5款车型,研发成本摊薄到每台车不到3000元。

这种玩法传统车企根本跟不上节奏,就连大众集团的CEO在前段时间都公开承认:中国同行开发新车的速度是我们的三分之一。

充电焦虑变成"充电自由"?

充电焦虑变成"充电自由"?阻碍电动车普及的最后一道坎——充电设施,正在以中国速度被抹平。

现在全国充电桩数量突破800万根,加油站才12万座,数量级差距已经拉开。

更可怕的是超充技术迭代,某品牌最新超充桩能做到"充电5分钟,续航300公里",这体验直逼加油。

二三线城市充电网络布局更值得玩味,在某个GDP刚过4000亿的地级市,政府牵头搞的"5公里充电圈"已经成型,连乡镇都布上了快充桩。

这种基建力度让"里程焦虑"逐渐变成伪命题,特别是对每天通勤50公里内的用户来说,电动车比油车省心得多。

车企也在充电体验上卷出新高度,蔚来的换电站3分钟满血复活,小鹏的800V高压平台让充电像手机快充,这些创新正在重塑用车习惯。

有车主算过账:自家充电桩谷电每公里成本不到1毛钱,油车再怎么省也要4毛,这笔经济账任谁都会算。

中国车反向输出

中国车反向输出当跨国车企还在纠结要不要all in电动化时,中国品牌已经开启反向输出模式。

上汽的电动车在欧洲卖得比国内贵50%,照样供不应求,比亚迪在泰国建厂,直接抢日系车饭碗。

这种攻势让老牌车企措手不及,某德系品牌被迫把电动车型研发中心搬到中国,就为跟上本土化节奏。

更刺激的是技术路线的降维打击,当欧美还在纠结充电桩标准时,中国车企已经把车桩互联、智能预约、光伏储充一体这些玩法玩出花。

某新势力推出的"家—车—桩"能源管理系统,能让电动车在电价低谷时充电,高峰时反向卖电给电网,这商业模式直接把电动车变成理财产品。

不过出海之路并非坦途,欧盟即将实施的碳关税、美国《通胀削减法案》的本地化要求,都在给中国电动车设卡。

某车企在欧洲遭遇的专利诉讼,暴露出核心技术储备的软肋。

这场全球化游戏,既要拼成本优势,更要拼规则制定能力。

狂欢背后的隐忧

狂欢背后的隐忧表面繁荣下,危机正在酝酿。

目前在建的新能源汽车产能已超3000万辆,而今年预估销量才900万辆左右。

这意味着一场惨烈的淘汰赛即将开场,就像十年前的光伏产业洗牌,最终能活下来的不会超过10家。

价格战已经露出獠牙,某品牌三个月内连降三次价,单车利润压到不足5000元,更有新玩家祭出"亏本卖车"的激进策略,就为抢市场份额。

这种饮鸩止渴的打法,让整个行业陷入"不降价等死,降价找死"的怪圈。

更值得警惕的是技术瓶颈,当前电动车续航普遍卡在500-700公里区间,电池能量密度三年没突破性进展。

固态电池、钠离子电池这些"未来科技"迟迟不能量产,一旦技术路线出现颠覆性创新,现有产能可能瞬间变成沉没成本。

结语

结语站在2024年这个节点回望,中国电动车产业确实创造了奇迹。

从被嘲讽的"弯道超车"到真刀真枪的正面硬刚,从政策驱动到市场引领,这个行业用十年时间走完了别人三十年的路。

但提前实现销量超越燃油车的预言能否成真,既要看产业链的韧性,更要看能否跨过"量变到质变"这道坎。

毕竟,卖得多不如赚得多,跑得快还要跑得远。

这场汽车工业百年未有之大变局,中国玩家已经拿到入场券,但真正的较量才刚刚开始。