从2025年5月起,电动车、三轮车和摩托车的上路管理将全面升级,实施的措施可谓引发了不少讨论与争议。新规要求所有电动车上路前必须具备“一牌两证”,即有效牌照、驾驶证和行驶证。这一新规带来的影响无疑是巨大的,在方便与安全之间让很多车主感到困惑,甚至在城市里激起了一场新的“电动车革命”。

电动车的普及程度有目共睹。根据统计数据,2023年中国的电动车数量已突破3亿辆,已经成为城市交通不可或缺的一。它们的出现不仅缓解了交通拥堵,更是减少了传统燃油车带来的环境污染,帮助越来越多的人实现了“绿色出行”的梦想。随着使用频率的上升,电动车带来的安全隐患和管理问题也日益突出。无论是在街头的闯红灯现象,还是在人行道上的随意停放,种种不规范的行为让许多人开始反思到底该如何正确管理和使用电动车。

在这种背景下,新规的出台显得尤为重要。政策的初衷是为了更好地规范电动车的管理和提高安全性,但也难免引发了公众的质疑和讨论。比如,很多人就认为“一牌两证”的要求过于严格,尤其是对于那些偶尔骑行的用户而言,办理各种证件的麻烦可能会导致他们选择弃用电动车。这样的声音引发了许多车主和消费者的热烈讨论,究竟如何在安全和自由之间找到最佳平衡点。

细看新规,要求车辆必须悬挂有效牌照,这一点无疑是对车主的一个新挑战。在城市中,电动车的管理常常不如机动车那般严格,很多车主对于上路所需的程序并不太清楚。而现在,所有电动车都需要完成登记注册才能合法上路,这意味着车主们得花费一定的时间和精力去办理相关证件。许多人可能觉得,这种强制性规定在一定程度上是合理的,毕竟只有合规的车辆才能保障安全。然而,另一些声音则称这种管理方式将限制他们的出行自由。

再来谈谈“两证”的要求。这一点更是引发讨论的热点。对于驾驶证的要求,电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车及摩托车均属机动车范畴,驾驶人需持有相应的驾驶证。这对于很多原本只打算偶尔骑行电动车的人来说无疑是巨大的负担。许多人因此开始感到不满,他们认为这直接增加了出行的门槛,电动车本该是方便的代步工具,现在却变成了一种负担。社会各界对于这一规定的反响可谓是截然不同。有人认为,驾驶证的规定在一定程度上提高了安全性,因为合法的驾驶证意味着驾驶者接受了基本的交通安全教育。而另一些人则觉得,管理的标准过于条条框框,反而使得人们的出行选择受到限制。

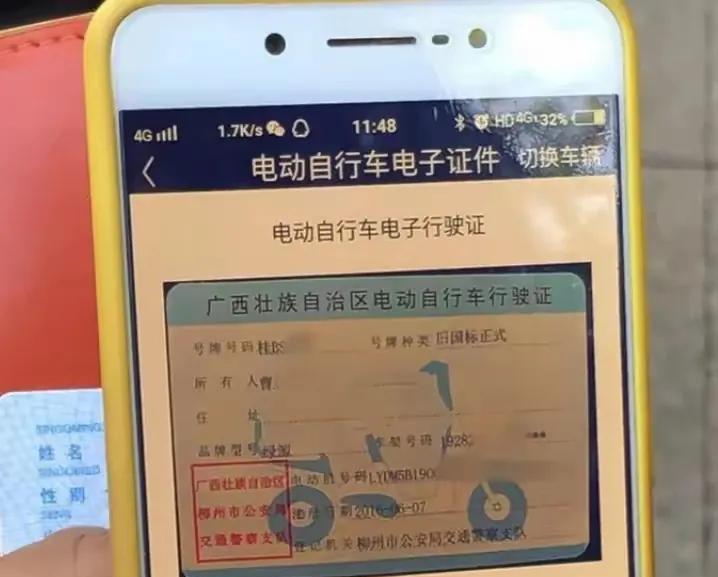

行驶证的携带要求也是不少车主关注的焦点。地区已经推行电子行驶证,虽然这种做法在一定程度上简化了操作流程,但仍有不少车主表示对于相关政策不清楚,甚至不知道该如何申请电子行驶证。而在一些地方,即使是电子行驶证,有时也可能不被当地交警接受,导致违章处罚。这种差异化管理让车主们倍感困惑,他们希望相关部门能提供更加明确的信息和指导。

充电与停放也是新规中的一大关注点,尤其是对于那些居住在高层建筑的小区居民来说,更是棘手的问题。以往,很多人会选择在楼道中充电或者停放电动车,这同样提高了安全隐患。而新规的出台,要求车主规范充电和停放,从根本上改善这种情况。实际操作中,却往往面临无处可充电、充电桩分布不均等现实问题。对此,车主们借此契机开始呼吁政府和企业加大对公共充电基础设施建设的投入,以满足不断增长的电动车辆需求。

值得注意的是,新规即将实施,许多车主已开始提前做好准备。但在这期间,确实希望每一位车主都能意识到上路合规不仅仅是对自己的负责,更是对他人出行安全的承诺。在这方面,车主们应当自觉遵守交通规则,避免不当行为,例如闯红灯、违章载人、未佩戴头盔等。

虽然这项政策的实施在短期内将对电动车的使用造成影响,但从长远来看,只有切实落实这些规范,才能建立一个安全和谐的出行环境。按照研究报告显示,若电动车政策落实到位,城市交通事故率将有望降低30%以上,从而有效减轻社会的交通治理压力。

面对这一新规,社会各界的反应令人深思。作为普通市民的我们,不妨从个体出发,积极融入到这一新规的实施中,主动了解政策、遵守交通法规,形成良出行习惯。在推动这些新规落地的同时,作为政府,更应持续关注市民的反馈,适时调整政策措施,以真正实现安全、便利的出行体验。求同存异,共同构建和谐的出行生态,才能让电动车在城市交通中持续发挥更加积极的作用。

这次新规虽然在执行过程中会面临种种挑战,但也可以成为推动城市交通管理创新的重要契机。我们期待,随着新规的实施,不但可以提高电动车的合法性和管理效率,真正为市民创造一个安全、便利的出行环境。希望大家能够积极参与,适应这一变化,携手共建更加美出行未来。