【前言】

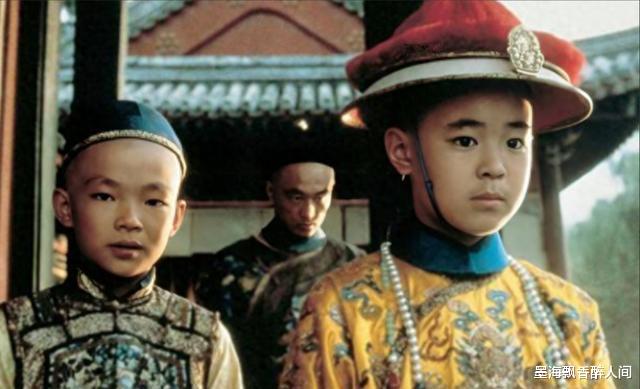

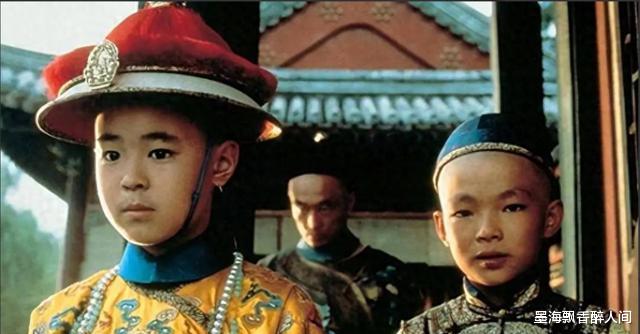

1908 年的冬天,年仅 3 岁的溥仪,成了大清帝国最后的皇帝。别的孩子还在妈妈怀里吃着奶呢,他却不得不扛起那沉重无比的皇位,还有那如同洪荒一般混乱的世道。

然而,谁也想不到,在这座奢华无比的宫殿内里,藏着一个惊世秘密——一个能把帝国根基都给动摇,令众多权贵闻之色变的秘密。

一切的开场,得从一个极为普通的午后讲起。

【一、禁书中的惊天秘密】

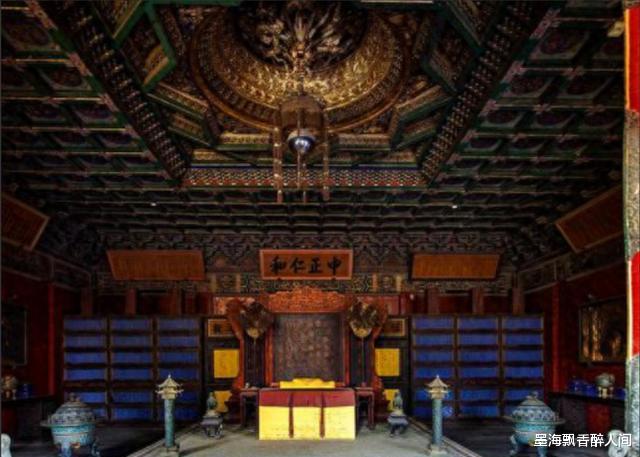

那年,8岁的溥仪,正处在淘气顽皮的年纪。他刚跟几个太监玩完捉迷藏,兴冲冲地跑进养心殿,想找点新乐子。这养心殿是乾隆年间建造的,是皇帝缓解处理朝政疲劳的地方。殿里的布置挺简单,就有一张纯木的小床和一张靠桌,意味着在这儿能让心情回归本真。

木床边摆着个木盒子,那上面蒙着厚厚的一层灰,好像已经有好些年都没人碰过了。溥仪这人平常就爱找那些藏起来的宝贝,这个木盒子更是让他的好奇心爆棚。

“这是啥盒子呀?里面会不会有宝贝呢?”溥仪眼神瞬间放光,迅速地把盒盖给掀开了。这盒子“吱呀”响了一声,仿佛在暗示着一个惊天的秘密即将要被揭开帷幕。

那儿放着一卷羊皮纸,上头明晃晃地写着“秘密勿启”四个字,乃是已逝的乾隆皇帝亲手写下的。这让溥仪愈发兴奋起来,他心里清楚,皇室的任何秘密都牵扯到权力的交替以及生死的问题。他这个聪明又敏感的孩子,很明白自己手里掌握的东西意味着什么。

想到此,他毫不迟疑地拨开尘土,将那卷羊皮纸展开。只见上面明晃晃地写着:“念及先帝遗旨,我曾下令查究八阿哥暴亡之事,实则此乃我之本意。现今我把真相留存于养心殿,以此警示后人,莫要再行探究。”

哎呀,这真相简直太震撼了!溥仪猛地一抬头,就瞅见殿外的那些太监,正偷偷摸摸地盯着他呢,生怕他把那个能让好多人丢了性命的惊天大秘密给说出去。

溥仪心里涌起一种特别的感觉,这真相到底意味着啥,他还没法彻底搞清楚,但他明白,这最终肯定会引发一场残酷的争斗。这个事儿得永远藏在这间密室里,不能让它见光。

然而让溥仪特别纳闷的是,乾隆为啥要把这么一个吓人的秘密给记下来呢?这难道不是自己给自己证明犯下的罪行吗?年纪还小的溥仪,还没办法把这场宫廷血案当中的忌讳和混乱完全给推断清楚。

他抬眼瞅向那太监,只见太监着急忙慌地摆手,示意他赶紧离开此地,把刚才瞧见的统统忘掉。溥仪心里清楚,这个秘密他万万不能跟任何人讲起。

“殿下,咱走吧,别寻思那么多啦。这是大人们的事儿,咱弄不明白的。”太监小声劝着说。

溥仪默默地点了点头,把那秘密盒子给合上了,随后转身便走出了养心殿。不过,他心里清楚,这个秘密已然深深地印刻在了自己的脑海之中,就算过了六十年,他也会把这个秘密说出来,让全世界的人都知道。

一场惨烈的弑君之战就这样开启了,整个宫廷内外都被震动,文人学士们也都为此感叹不已——这便是雍正杀八阿哥的实情。

【二、禁断的宫廷血案】

1722 年,康熙帝离世,其四子胤禛登上皇位,成为雍正皇帝。

雍正这人性格刚强坚毅,做事果断利落,刚一上任,就不顾众人反对,推行新政来对国家进行改革。可是这一做法引起了许多权贵的不满,而在这些人当中,以八阿哥允禩最为突出。

允禩这人性格执拗刚愎,把雍正视作自己的眼中钉。他拉拢亲王们,打算趁机夺取权力。一时间,朝堂之中暗潮汹涌,兄弟之间互相争斗,关系如同水火一般难以调和。

雍正这人疑心挺重,看穿这场阴谋那是迟早的事儿。终于,在一个狂风暴雨的夜晚,雍正实在是受不了了,一声怒吼震彻天际:

“咱听说允禩跟那些亲王们老是谋反,根本不把君命当回事儿!咱下令把他关在储秀宫,让他好好反省反省。等把他的同党都查出来,一个一个都给正法了,好让其他人都长点儿记性!”

这道好似惊雷炸响的诏书颁布后,朝堂上瞬间变得寂静无声。众人皆敛声屏气,谁也不清楚这场兄弟间的争斗会怎样结局。允禩被软禁的事儿,像一只受了惊的鸟儿一样,在王公贵族们中间迅速传播开来。有人断言允禩至多一个月就会被斩首,也有人推测他会被流放去给先帝康熙守陵。

不过呢,雍正这么做主要是想突显皇权,他其实并不会真把允禩往死路上逼。只要允禩能好好反省,认识到自己的错误并加以改正,那他这条命还是能保住的。

调查紧锣密鼓地迅速进行着,允禩的那些亲信一个个都暴露出了破绽。雍正愈发觉得自己占据优势,认定允禩已难以翻身。然而,就在要把允禩移送至济南反省的前夕,一个让所有人都大为震惊的消息传来了——

允禩竟在狱中猝然身亡!

一些有胆量的人私下里悄悄议论,说允禩是被雍正给害了,然而却没人敢公然对圣旨提出疑问。就这样,一团疑雾开始四处蔓延,朝廷上下都为此连连慨叹。

过了整整 60 年,溥仪无意间瞅见了那份机密诏书,这下子,雍正杀害允禩的真相总算水落石出了!

原来呀,雍正生怕允禩死后又掀起什么风浪,再度复兴,就暗中派自己的心腹给允禩下毒将其谋害。可他又害怕承担罪责,专门留下了一道密旨,想要以此来证明自己是清白的。

您瞧瞧,就算是身为天子,那也躲不过人心难测带来的烦恼啊。那至高无上的皇权,也没办法把罪孽给洗刷掉。

【三、君王的无奈之举】

现今想想,雍正绞尽脑汁,哪怕背上极大的罪名也要将异己铲除,这着实是当时那动荡乱世中的无奈办法。

身为君王,他无时无刻不在刀光剑影中周旋,得做到处变不惊。要是露出胆怯之意,那麻烦可就大了。为了自己以及大清的江山社稷,就得狠下心来做出残酷的决定。

咱不能对圣人过于苛刻,只盼着君王能施行仁政,关爱百姓,让天下人都真心归附。雍正为了杜绝后患,铲除异己,他的治国手段虽说挺有成效,可这也让他自己的名声变得糟糕透顶。

他为了成就王业,全然不顾地摒弃了自己的良知。虽说出发点可能算是正途,然而其所用手段一旦造成伤害,那便是无法弥补的。他犯下的罪孽极其深重,注定难以逃脱宿命的惩处。

后人应当把其功过得失记在心里,不能只依据自己的喜好去评价。咱不能把历史人物简单地分成好和坏两种。评价君王时,得站在那个时候的实际情况去考量,实实在在地去体会他们所面对的难处和压力。

可现实就是这般残酷啊。雍正为稳固江山,只得对自己的兄长痛下杀手。他虽造就了一方的昌盛,却也背负上了沉重的血债。评判历史应抛开个人的喜好与厌恶,然而,同理心也无法对这样的罪行予以宽恕。这是后人应当深刻思考的一个难题。

要说溥仪本人,在养心殿偶然知晓了一个天大的秘密,这实乃宿命的安排。他这一生起起落落,坎坷不断,也只能顺应大势,根本无法改变局面。

【结语】

他要做的,就是实实在在地把历史真相记录下来,好让后人能从中吸取教训——权力不会永远存在,可仁爱却能产生具有普遍意义的价值。任何一场权力的争斗,都不该以鲜血和罪恶作为基础。

要知道,只有爱才能够跨越所有的界限,引领我们一块儿向前迈进。这件事也告诫后来的人,得抛开恩怨,以平和、友善的态度去看待别人。

历史的车轱辘始终滚滚向前,咱得珍视当下,多做善事,积累德行,这才是人生的价值所在呢。