【前言】

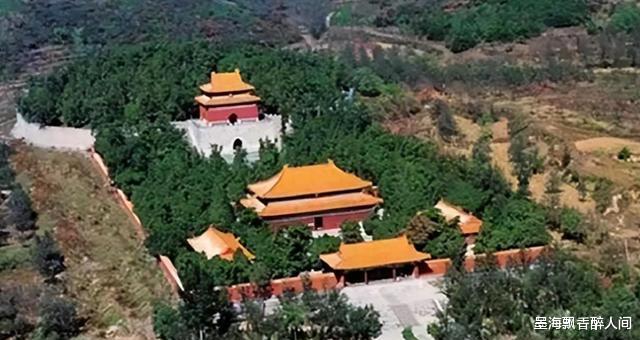

明十三陵,那是明朝诸多皇帝的安息之地,往昔宁静且肃穆。可是,自打它被开掘之后,一连串稀奇古怪的事情接二连三地出现,着实让人脊背发凉。

考古学家跟历史学者到现在都没法给出恰当的说明,这些神秘现象到底是咋来的呢?

究竟是古代帝王的诅咒在捣鬼,还是陵墓里潜藏着的不明力量在作妖呢?在这些稀奇古怪的事件背后,是不是还有好多尚未被揭晓的秘密呢?

【雄心勃勃:一场惊世骇俗的考古计划】

1955 年初,在北京的学术界,有关明十三陵考古的探讨异常热烈。在这场讨论中,时任北京市副市长的吴晗以及著名学者郭沫若,是核心人物。他们抛出了一个颇为大胆的方案:要对明十三陵展开系统性的考古挖掘工作。

团队成员涵盖了那时中国最为顶尖的一批专家,像考古学家夏鼐、历史学家周谷城之类的。考古队的组建事宜在热火朝天地开展着。每一个成员均经过了严苛的挑选,不但得具备深厚的专业学识,还得拥有充足的体能去应付艰难的野外作业。

队长一职由考古经验颇为丰富的赵其昌出任,他参与过不少重大的考古发掘项目。赵其昌是个性格沉稳且做事严谨的学者,他心里很清楚这次任务既重要又充满挑战,所以常常熬夜钻研历史文献以及考古资料。

组建团队的时候,他格外看重成员彼此间的互补特性,一心想要打造出一个可以应对各类突发状况的全能型团队。

【困难重重:考古队的艰难起步】

1955年的秋天,考古队展开了实地勘察行动。可没承想,没多久他们就碰上了一连串让人心里不踏实的怪事儿。头一个就是天气不对劲,北京居然在深秋的时候接连下起了大雨,这种情况在当地的气候记载里那是相当少见的。

大雨连着下了差不多两个月,这让原本就满是泥泞的工地施工起来越发困难。让人心里不踏实的是,参与勘察的工人们竟然开始稀里糊涂地生病了。

一开始只是常见的感冒表现,然而没过多会儿,就发展成了高烧一直不退,整个人都没劲儿的情形。在当地的村子里,还传出了些怪异的事儿,有好几个村民突然间就变得神神叨叨的,嘴里不停地嘀咕着什么,就好像被啥给缠上了似的。

这些个异常情况没多久就在当地把人给吓着了。一些岁数大的村民呢,就说起了有关十三陵的那些老辈子传说,觉得这是老祖宗在告诫后辈,别去搅扰死人的清静。

尽管考古队想着用科学解释让民众安心,可恐慌的情绪还是很快就扩散开了。这般情形下,赵其昌被深深的困扰给缠住了。

一番激烈探讨后,考古队把目标定在了规模稍小些的定陵上,这是明神宗朱翊钧的陵墓。在当时,这个决定实属无奈,然而谁也没料到,它竟为后续的考古工作带来了出人意料的收获。

【神秘揭幕:定陵地宫的惊人发现】

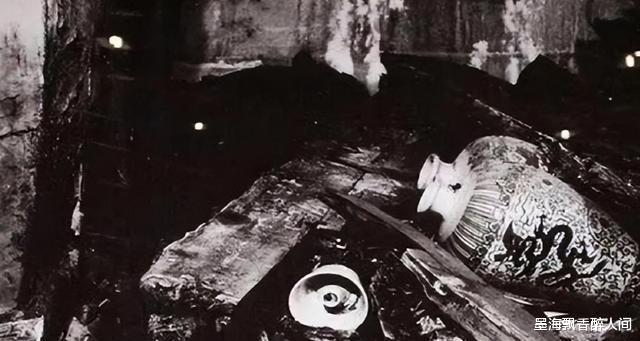

1956 年 7 月 16 日,这是个必定会被铭刻在历史长河中的日子,赵其昌所带领的小队总算迈进了定陵地宫。待他们走过狭窄的通道,抵达主墓室之际,呈现在眼前的情景使得在场的每个人都下意识地止住了呼吸。

墓室里边儿比想象的可壮观多了,那穹顶足有十多米高,上头画满了特精美的壁画,画的都是天宫仙境的画面。墙壁上还嵌着好几千颗宝石呢,在那不太亮的灯光下,闪着一种神秘的光。

不过,最为吸睛的当数墓室正中央的那座巨型石棺。这石棺呀,说它是棺材,倒不如讲它是一座微型宫殿更为贴切。此石棺是用一整块汉白玉雕琢出来的,其表面上刻着活灵活现的龙凤图案。

当考古队正忙着把这些发现记录下来的时候,有个年轻的考古学者找到了一个暗藏的机关。在一尊陶俑的底座那儿,存在着一个近乎难以发现的凹槽。

他轻轻一按那个凹槽,墓室的一面墙竟然缓缓移动开来,一个秘密通道就此显现。考古队赶忙安排人员进入这个通道。这通道不算长,大概走了二十米左右,就到尽头了。

然而,等着他们的是一个更为让人震惊的发现:有一条“河”,竟是完完全全由水银构成的。这条“河”大概两米宽,差不多半米深,里头流淌着的统统是水银。在“河”的正中间,有个小岛,岛上立着一块石碑。

更为关键的是,这一发现证实了《史记》里有关秦始皇陵的描述:“”。由此可见,明朝的皇帝或许是在仿照秦始皇陵墓的设计样式呢。

【危机四伏:考古队的生死时刻】

然而,真正的麻烦事儿还在后头呢。当考古队正因这一惊人发现而激动万分的时候,意外又出现了。有个队员在查看水银“啥啥”的时候,一不小心掉进水里了,虽说很快就被捞了上来,可还是吸进了不少水银蒸气。

哎呀,这下可麻烦了!这名队员一落水,整个水银;就好像突然被唤醒了一样,疯狂地翻滚起来,还冒出了好多有毒气体。没办法,考古队只好赶紧从秘密通道撤离。

然而,等他们回到主墓室,却瞧见情况越发不妙了。整个墓室剧烈地晃动起来,墙壁上的宝石不停地往下掉,天花板上的壁画也逐渐脱落。仿佛这整个地宫都要崩塌了似的。

在这万分危急的关头,赵其昌彰显出了非凡的领导才干。他沉着地剖析当下局势,快速地定下决策。他下令所有人即刻撤离现场,与此同时,紧急保护举措也被启动了。

这些举措涵盖了拿特制的防腐剂给墓室内的文物进行喷洒,借助支撑架去稳固那些摇摇欲坠的建筑结构。在撤离的最终时刻,赵其昌没忘记把那块神秘的石碑带走。

这个决定后来证实相当明智,要知道,这块石碑上的文字可是后续研究的关键线索呢。就这么着,考古队在扣人心弦的氛围里结束了此次探索。

尽管他们无奈之下只得停止挖掘工作,然而所取得的发现却能够让整个学术界为之震撼。尤其是那一块神秘的石碑,它的现身给中国古代史的研究打开了一个崭新的天地。

【余波荡漾:考古发现引发的深远影响】

1956 年,定陵挖掘事件落下帷幕,然而,其产生的影响却并未随之消逝。此次考古行动,不光在学术界激起了广泛的探讨,还在社会各个领域引发了巨大的震动,是 20 世纪中国考古历程中的一个关键里程碑。

在学术领域里,定陵挖掘所产生的全新发现,让人们对明代帝陵的认识有了彻头彻尾的改变。那水银地下河的现身,证明了古代文献里的记述并非是凭空捏造的,而且还促使人们对古代工程技术水准展开了重新的衡量。

考古队于墓室里找到的减震结构与保色技术,着实令现代的工程师以及化学家大为惊叹。尤为特别的是,有那么一块神秘的石碑。

这一发现即刻引发了语言学家以及密码学专家的浓厚兴趣。不少研究团队着手尝试破解石碑上的文字,然而进展得并不顺遂。

有学者表示,这或许是一种还没被人知晓的古代文字,说不定还是某个消逝文明留下来的东西呢。这个推测虽说听起来挺大胆的,然而却促使考古学界对中国久远的历史展开了重新的思索。

不过呢,定陵的挖掘惹来了不少争议。头一个就是关于文物保护方面的质疑。虽说考古队在那种紧急的情形下实施了保护手段,可还是有许多珍贵的文物在转移的过程里遭到了损坏。

有些专家觉得,要是在技术条件还不成熟的时候,就冒冒失失地开展大规模挖掘工作,那是很不负责任的做法。而这场争论呢,最终促使中国的文物保护法律变得更加完善了。

更让人觉得有争议的是有关“”的那些传言。参与挖掘工作的好几位工作人员,在接下来的几年时间里,接连遭遇不幸之事。有的人得了奇怪的病症,有的人碰到了意外情况。

虽说这大概率只是个巧合,可还是引起了众人的广泛议论。有人觉得这是破坏陵墓遭到的报应,也有人猜测这或许跟长期和某些不明物质有所接触相关。

从政治角度来看,定陵的挖掘带来了颇为深远的影响。原本,这次考古活动是打算作为新中国科研能力的一种展示,然而,最终呈现出的结果却略显难堪。

一方面,考古队着实有了重大的发现成果;另一方面,在挖掘进程中遭遇的各类难题,也将那时中国考古技术存在的缺陷给凸显了出来。正因如此,政府增强了对考古学科的投入力度,同时积极推动与国际学术界的沟通交流。

如今,不少人对中国的帝王陵墓展开了重新审视,琢磨着它们背负的历史与文化价值。这样的公众参与,给后续的文物保护工作筑牢了群众根基。

【结语】

明十三陵的考古挖掘,尤其是对定陵的探究,这不单单是一次意义重大的历史发现,而且是一场贯通古今的文化交流。

它对我们的历史认知发起了挑战,促使考古技术以及文物保护政策得以进步,而且还让我们对文化传承与科学探索展开了深入思考。

这段历史让咱们明白,当遭遇未知状况时,一方面得维持科学的严谨性,另一方面还得怀揣着对历史的敬重与畏惧之心。

醉翁

考古不等同盗墓!!!