国家之间的交往从来都不是固定的,正如丘吉尔所说,国与国之间没有永远的朋友,只有永远的利益。

国际局势和外交互动不仅受外部环境制约,也常常被世界经济动态所驱动,同时各国决策者的个人倾向也发挥着重要作用。全球格局的演变往往由这三重因素共同塑造:首先是地缘环境带来的结构性压力,其次是经济全球化带来的相互依存关系,最后是政治领袖的个人决策偏好。这些要素相互交织,共同影响着国家间的合作与竞争态势。具体来说,国际体系中的权力结构、安全困境等宏观因素为各国互动设定了基本框架。经济全球化则通过贸易、投资等渠道,使各国利益深度绑定,形成了复杂的利益网络。而领导人的执政理念、外交风格等个人特质,则在关键时刻决定着国家政策的具体走向。这三个层面并非孤立存在,而是相互影响、相互作用。例如,经济危机可能改变地缘格局,而强势领导人的决策也可能重塑国际经济秩序。理解这些因素的互动关系,是把握国际关系演变的关键。

黎笋作为越南的第二代领导人,在其执政期间引发了诸多争议。从中国的视角来看,黎笋缺乏作为一位总书记应有的长远眼光和战略思维。他在处理国际关系和国家发展问题时,未能展现出足够的洞察力和决策能力,这在一定程度上影响了越南的发展进程。中国方面认为,黎笋的政策选择和外交策略存在明显不足,未能为越南的未来发展奠定坚实基础。

在黎笋领导越南的时代,中越之间爆发了武装冲突,导致两国关系极度紧张。这场战争不仅消耗了大量资源,还给越南民众带来了沉重的经济负担。战争的高额开支严重制约了越南的经济发展,使其错失了推进工业化进程的重要机遇。

然而,这种观点可能有些片面。从越南民众的角度来看,黎笋的整体表现还是得到了认可。尽管他在国家发展策略上出现了一些失误,但并未影响大局。

尽管如此,黎笋在推动越南民族解放和实现国家统一方面的贡献依然不可否认。他领导越南人民摆脱外部控制,最终完成了南北越的统一大业,这一历史功绩无法被抹杀。

纵观历史,无论是帝王将相还是国家元首,都难以做到十全十美。究其原因,人类终究有其局限性,无法像神明那样具备无所不知、无所不能、至善至美的特质。

【闪光的前半生】

黎笋,本名黎文润,1907年4月7日生于越南广治省的肇丰县。

他父母都是越南本地农民,常年在地里干活,顶着烈日,汗水湿透衣服,皮肤被太阳晒得发烫。

越南长期受到中国儒家文化的影响,即便是一般百姓也懂得"读书至上"的观念。这种思想深深植根于越南社会,成为人们普遍认同的价值取向。儒家文化强调学识的重要性,这一理念在越南各个阶层中广泛传播,形成了重视教育的社会氛围。从历史角度看,越南在政治制度、文化教育等方面都借鉴了中国的模式,使得儒家思想得以在越南生根发芽。这种文化影响不仅体现在上层社会,也渗透到了普通民众的生活中,成为越南传统文化的重要组成部分。

黎笋的父母心里一直有个挥之不去的念头,就像越南山林里那层厚厚的雾气一样,始终笼罩着他们的思想。他们坚信,读书是改变命运的唯一出路。这种想法在他们心中根深蒂固,仿佛只有通过读书,才能走出困境,迎来更好的生活。他们把所有希望都寄托在黎笋身上,期待他能通过知识改变家族的命运。这种期待既沉重又执着,成了他们生活的核心动力。

黎笋的家庭并不富裕,但父母为了让他接受教育,付出了全部心血。从小,黎笋就明白,自己能在教室里安心学习,全靠父母的辛劳。这种感恩之心促使他格外勤奋,最终顺利拿到了中学毕业证书。穷人家的孩子往往更早懂事,黎笋也不例外,他珍惜每一分学习的机会,用实际行动回报父母的付出。

1928年,黎笋刚满21岁,就在铁路上干起了技术工的活儿,正是在那里,他第一次接触到了马克思主义思想。

在繁忙的工作间隙,黎笋挤出时间研读了马克思的部分作品。他被马克思流畅的写作风格和深刻的思想所吸引,认为马克思洞察了人类社会的本质,揭示了社会运行的基本法则。

理念的驱动力无比巨大,它能够唤醒那些消沉懈怠的年轻人,也能为困惑彷徨的劳动者指明方向。这种内在的精神能量可以激发人们重新振作,帮助他们在困境中找到出路。通过正确思想的引导,人们能够摆脱消极状态,重拾信心和勇气,面对生活中的种种挑战。这种力量不仅影响个人,更能推动整个群体向着积极的方向转变,为社会发展注入新的活力。

黎笋很快加入了越南青年革命同志会,投身于对抗腐败统治的斗争中。

追求真理的过程往往充满艰辛和挑战,当时的越南仍处于法国殖民统治之下。

1930年,黎笋加入了新成立的印度支那共产党,成为其早期成员之一。然而,仅仅一年后,法国殖民政府就将其逮捕,并判处他20年监禁。

1940年,黎笋重获自由后不久,因参与政治活动再度被捕。这次判罚相对较轻,刑期仅为上次的一半,他被流放到越南南部的昆仑岛,在那里度过了十年的监禁生活。

黎笋两次被捕入狱的经历,充分证明了他早期为越南独立而奋斗的决心坚定不移,这是无可争议的历史事实。

监禁生活并非全无益处,反而为黎笋增添了独特的政治资本。这段经历如同一枚“特殊勋章”,赢得了越南独立运动内部的广泛信赖。随着时间推移,他的声望持续攀升,最终成为胡志明最得力的助手。这种特殊的政治履历,不仅没有削弱他的影响力,反而为其在越南政坛的地位奠定了坚实基础。

1945年,越南民主共和国成立,此时正值二战结束,全球范围内许多殖民地国家纷纷掀起独立浪潮。

黎笋被任命为越南南部地区的书记,负责指挥对法作战。成功驱逐法国势力后,凭借其显著贡献,他被调回河内,并进入政治局常委会。

法国势力刚退出越南,美国就迅速介入,意图与苏联展开地缘政治较量。越南成为美苏对抗的新战场,战争的阴影如同悬在头顶的利剑,随时可能落下。

1959年1月,黎笋在越南第十五次中央委员会全会上,发表了关于南方人民反对美吴政权的斗争运动的报告。

《报告》发布两年后,美军进入越南,局势紧张。关键时刻,真正的英雄脱颖而出。

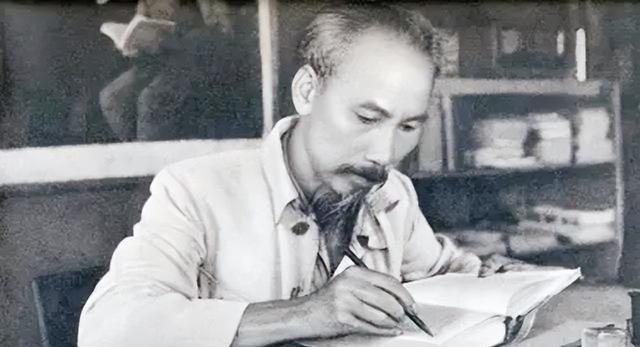

在越南共产党中央委员会的选举中,黎笋当选为第一书记,这一职位在党内排名第二,仅次于主席胡志明。这一结果使黎笋成为胡志明之后的下一任领导人,这一趋势已为党内广泛认可。黎笋的政治地位和影响力在党内逐渐上升,成为胡志明接班人的事实已经明确。

1969年,越南革命领袖胡志明逝世后,黎笋接任越共第一书记,成为北越的最高领导人。在中国的大力援助下,越南历经艰难险阻,最终取得了抗美战争的胜利,实现了国家统一。

在越南的发展历程中,黎笋的贡献不可忽视。他的努力和成就深深烙印在越南人民的心中,这种影响是持久且无法否认的。越南人民对他的记忆和尊敬,是时间也无法抹去的。

【连下几步臭棋】

越南刚独立时,经济几乎垮了,还夹在冷战的风口浪尖上,不得不听北边那个大国的话。黎笋一个人根本没法做主,所有的政策和外交都得看人家的脸色。

黎笋的政治理念中包含了明显的扩张主义倾向,这种狭隘的民族主义思维成为他决策失误的又一重要原因。他过分强调越南的优越地位,这种观念直接影响了他的判断,导致他在处理外交关系时采取了不切实际的强硬立场。这种思想根源不仅影响了他的个人决策,也对越南的整体战略产生了负面影响。黎笋的这种政治倾向,实质上是一种过时的民族主义思维,与现代国际关系的发展趋势格格不入,最终成为他政治生涯中的一个重大缺陷。

大越南主义,在越南境内常被称作“印支联邦”。

“印支联邦”这个概念,实际上是法国殖民者硬塞给越南、柬埔寨和老挝这三个国家的。它不是当地人自愿接受的,而是殖民统治的直接结果。法国人为了便于管理和控制,强行将这三个国家捆绑在一起,形成了所谓的“联邦”。这种做法完全无视了各国人民的意愿和历史文化背景,纯粹是为了殖民利益服务的工具。

在1800年代,欧洲列强展开了全球范围的领土扩张,纷纷将势力延伸至世界各个角落。这一时期,他们竞相争夺海外殖民地,试图控制更多的土地和资源。这种扩张不仅限于欧洲本土,而是遍及亚洲、非洲和美洲等地区。各国通过军事征服、外交谈判和经济控制等手段,逐步建立起庞大的殖民帝国。这一过程深刻影响了全球政治格局,也为后来的世界秩序奠定了基础。欧洲国家的这一系列行动,标志着近代殖民主义达到了顶峰。

法国紧随其后,派遣军队逐步占领了越南、柬埔寨和老挝,并将这三个国家合并为“印度支那联邦”,旨在巩固对当地居民的殖民控制。

所谓的“印支联邦”压根就不是个自然形成的国家联盟,它完全是由法国殖民者用枪杆子硬凑出来的。这个所谓的联邦根本不符合越南、老挝、柬埔寨三国老百姓的真实想法,纯粹是法国为了自己殖民统治方便,强行把这三个地方捆在一块儿。说白了,这就是个违背当地人民意愿的政治怪胎,从一开始就不该存在。

黎笋的成长环境深受殖民时代的影响,他所接受的教育也带有浓厚的殖民色彩。

这种教育背景让黎笋做出了一个错误的决定——派兵进入柬埔寨,并对老挝进行军事掌控。

在法国殖民统治接近尾声时,印度支那共产党在其政策文件中已经预见到了未来可能出现的局势。为了防止再次爆发战争,文件明确指出:“越南、柬埔寨和老挝这三个民族,应该基于自愿和平等的原则,共同组建一个印度支那民主共和联邦。”这一提议旨在通过和平联合,避免地区冲突,促进三国之间的合作与团结。

黎笋掌权后,采取军事手段强行在老挝和柬埔寨推行联邦制度,尽管这两个国家此前已成功摆脱了法国殖民统治和美国帝国主义的控制。

黎笋的决策明显反映了他个人的政治倾向,同时,他试图通过与苏联的合作,在东南亚地区推行一种新型的强权政治。

在1978年至1979年7月间,短短一年半的时间里,黎笋政府在全国范围内连续开展了六次大规模的征兵活动。这些征兵的规模和范围甚至超过了抗美战争最紧张时期的水平。

部分企业的员工参军比例达到了13%,而北方偏远地区的适龄青年入伍率更是突破了23%。这个数据反映出,当时这些地区和企业积极响应了国家的征兵号召。特别是在北部山区,由于地理位置特殊,当地居民的参军热情格外高涨,入伍比例明显高于其他地区。工厂方面,尽管工人们有稳定的工作,但仍有相当一部分人选择投身军营,体现了他们的爱国情怀。

海兴县的数据显示,240户家庭每户被征召了两人,180户家庭每户被征召了三人,另有40户家庭每户被征召了四人。值得注意的是,即使是烈士家属和伤兵家属,也未能免除强制服役的义务。

越南军队的规模因大规模征召新兵而急剧扩张,从原先的60万人迅速增至超过100万。这一扩张导致军费开支大幅增加,大量原本可用于国家经济发展的资源被转移至军事领域,严重影响了人力、财力和物力的合理分配。

美国媒体当时带着几分戏谑的口吻指出一个令人深思的现象:越南的国民人均收入在全球排名垫底,连部分非洲国家都不如。然而,这个经济落后的国家却拥有一支规模庞大的军队,其武装力量人数位列世界第六。这种经济与军事投入的极端反差,让外界不禁侧目。

越南国内部分反战人士组织民众举行示威活动,明确要求政府停止对柬埔寨的军事行动,并呼吁越南军队立即撤回。这些和平主义者通过公开抗议的方式,表达了他们对政府军事政策的强烈不满。游行队伍高举反战标语,在街头公开喊出撤军诉求,展现了越南民间对和平的渴望。这一示威活动反映了越南社会内部对政府外交政策的不同声音,同时也显示出部分民众对地区局势的担忧。

黎笋的固执和过度军事化策略激起了越南少数民族的不满,导致一系列错误决策接踵而至。

黎笋在越南强力推行大越族主义,对国内少数民族进行压制,其中苗族受到的迫害尤为严重。

根据历史记载,一位名为陆玉卜的苗族人士曾讲述过这样一段往事:

他曾参与抗美战争,并在战场上立下战功。战后,他复员回到地方,在西北泰族苗族自治区政府担任普通职务。1976年,自治区被解散,他的职位也随之取消,被迫回到农村务农。家中人口众多,共有七口人。那一年,粮食收成不佳,公粮任务无法完成,他的父亲因此被越族干部逼死。

1977年,越南政府在黎笋的指挥下再次试图强制陆玉卜入伍,迫使他逃入深山避难。由于家中经济困顿,缺乏食物,他的母亲不幸饿死。到了1978年,越南开始大规模驱逐华人,错误地指控苗族为无国籍民族,陆玉卜因此被拘押了两个月。获释后,他发现家人已不知所踪。最终,孤单一人的陆玉卜选择逃往中国寻求庇护。

【死后葬礼及评价】

黎笋推行的民族主义路线引发了大规模的人间悲剧,导致历史对其评价发生了根本性转变。他的政策直接造成了数以万计的无辜民众遭受苦难,这一严重后果使得原本正面的人物形象彻底颠覆。随着时间推移,人们逐渐认清其政策带来的破坏性影响,对黎笋的历史定位也随之改变。这种评价的转变反映了社会对其执政时期所作所为的重新审视与反思。

1986年7月15日,河内街道两旁聚集了超过十万民众,他们默默注视着被红旗覆盖的黎笋灵柩,灵柩由军车缓缓拖行。

据河内广播消息,黎笋的告别仪式在巴亭广场举行后,其灵柩队伍开始向梅易陵园行进。过程中,遗体从原先的水晶棺转移至一具红色木棺内。

新任领导人在长征期间并未对黎笋提出批评,反而高度评价他,称其为杰出的爱国者,对越南争取独立的事业作出了重大贡献。

这仅仅是官方立场,最多只能算作一种单一的声音。

上世纪70年代,越南坊间流传着不少调侃黎笋的政治段子,这些笑话某种程度上体现了民众对这位领导人的态度。其中一个广为流传的段子,就是嘲讽黎笋在经济建设上光说不练,总是开空头支票。

某天,卡特、黎笋和勃列日涅夫决定比试谁先登上月球。当卡特和勃列日涅夫分别搭乘他们最先进的火箭抵达月球时,发现黎笋已经抢先一步到达了。

他们惊讶地询问:“兄弟,你是怎么上来的?”黎笋回答说:“靠越南物价飞涨,我就上来了。”

另一个笑话嘲讽黎笋违背了胡志明的遗愿,破坏了中越之间的友好关系。故事说,1980年越南国庆那天,范文同像往常一样去胡志明陵墓拜谒他的遗像。

一阵强风袭来,胡志明主席的画像突然发声质问:“我的遗愿里,哪一条允许你们实施反华策略?”范文同连忙辩解:“这是黎笋他们的决定,跟我没关系。”

胡志明接着说:“我不想见到你们,给我找匹马来。”范文同离开后,遇到了黎笋,向他讲述了刚才的情况,并带着黎笋来到陵墓前。这时,胡志明再次开口:“我不是让你给我牵匹马吗?怎么牵了头驴子过来?”(在越南语中,“驴子”和“骗子”发音相似)

部分历史学者和越族民众对黎笋持积极评价,认为他在越南独立运动中发挥了重要作用,竭尽全力推动国家解放事业。

即便后期出现了一些问题,那也是出于越南整体利益的考虑,不能完全归咎于他个人。