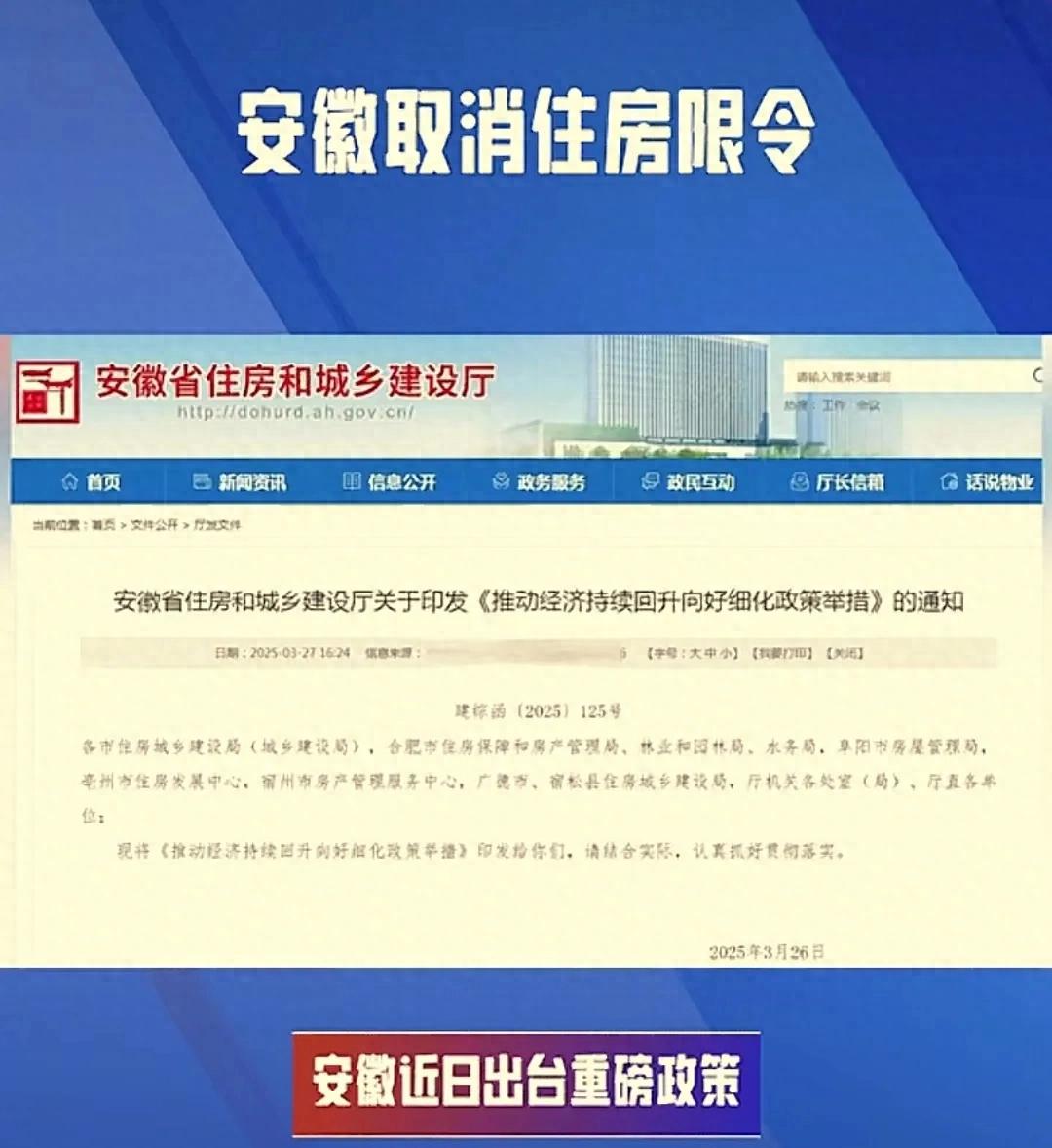

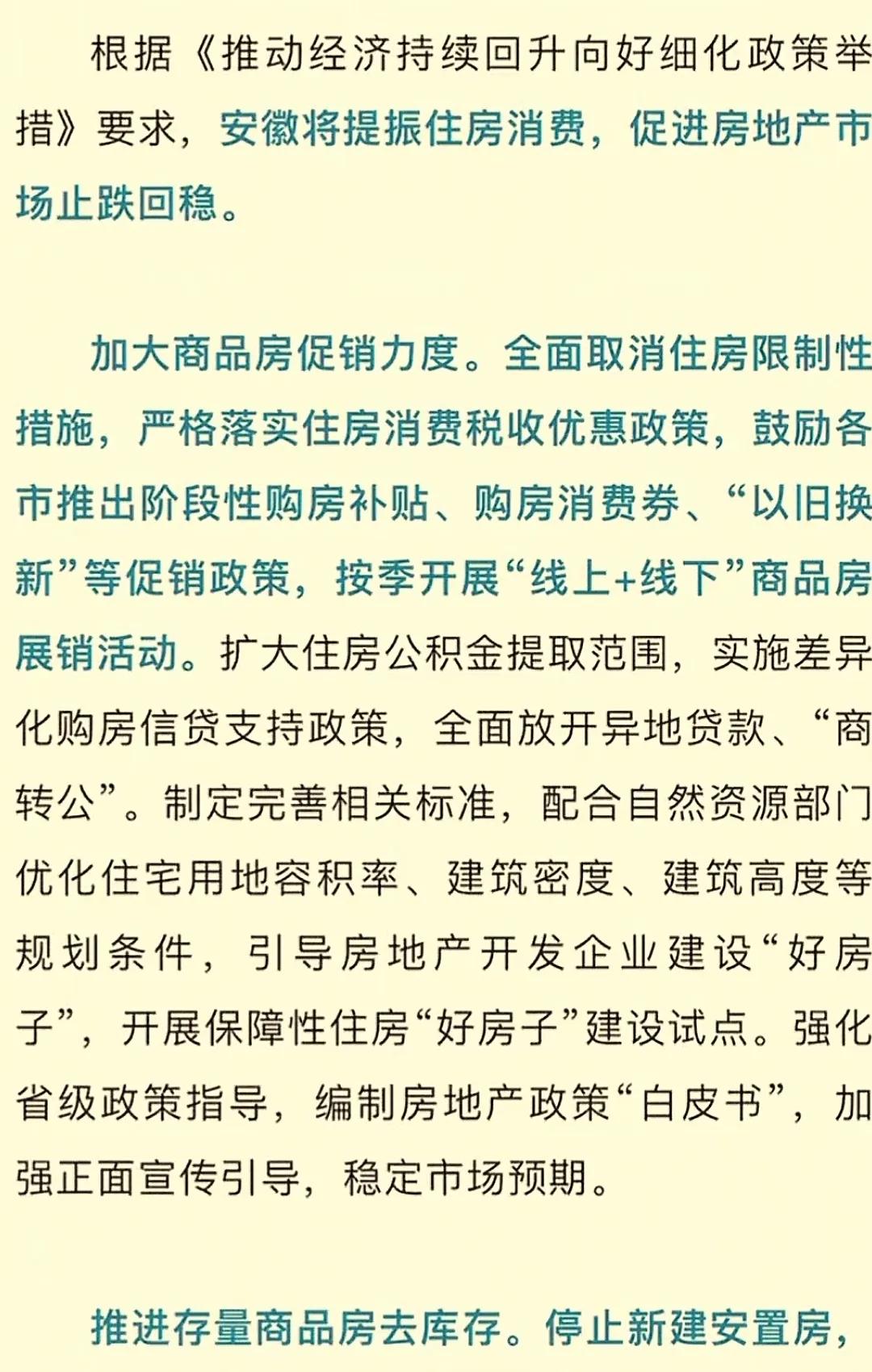

2025年3月28日,安徽省住房和城乡建设厅一纸文件掀起了波澜,全面取消住房限制性措施,停止新建安置房,推行“房票”货币化安置,放开异地贷款和“商转公”。

这场看似属于城市的政策调整,实则悄然牵动着农村社会的每一根神经。

当舆论聚焦于楼市回暖、房价涨跌时,我们更应看到:这场改革背后,是城乡关系的一次深度重构,是农民从“土地依附者”向“城市新居民”转型的历史性契机。

拆掉“安置房”的围墙,农民进城的路宽了“停止新建安置房”——短短七个字,终结了延续数十年的拆迁安置模式。

过去,农民失去土地后,往往被集中安置在统一规划的安置小区。这些小区地理位置偏远、配套设施滞后,甚至成为“城市孤岛”。如今,“房票”货币化安置的推行,让农民手握真金白银,自由选择居住地。

更深层的意义在于:

打破城乡居住壁垒:农民不再被固定在特定区域,他们可以用“房票”购买城区商品房,真正融入城市生活圈。

释放消费潜力:据政策文件,各地将鼓励加大“房票”优惠力度,叠加购房补贴、消费券等政策,农民购房成本大幅降低。

倒逼公共服务均等化:当大量农民涌入城市,教育、医疗等资源将加速向基层倾斜,城乡差距有望进一步弥合。

公积金新政背后的“农民市民化”密码“全面放开异地贷款、商转公”——这一政策看似针对城市职工,实则暗含对农民工群体的深度关照。

数据背后的真相:

安徽省农民工总量超1900万,其中近半数在省外务工。

过去,异地缴纳的公积金无法在老家贷款购房,导致大量资金沉睡。

新政落地后,农民工可用外地公积金在安徽购房,商业贷款亦可转为利率更低的公积金贷款,这意味着,一套总价100万元的房子,月供可能减少近千元。

更深层的变革:

身份认同的重构:当农民工用公积金贷款买房,他们不再是城市的“过客”,而是法律意义上的“市民”。

财富积累的加速:政策鼓励收购存量房作保障性住房,农民工可通过租赁市场获得稳定收益,形成“进城有房、农村有地”的双重保障。

土地与楼市的“新辩证法”政策文件中一句“合理控制新增房地产用地供应”,与“停止新建安置房”形成微妙呼应。这不仅是土地供给策略的调整,更是对农村土地价值的重新定义。

土地逻辑的颠覆:

从“增量扩张”到“存量盘活”:政府优先收回闲置住宅用地,意味着城市边界停止无序扩张,农田生态红线得到强化。

农民手中的“隐形财富”:随着城市用地趋紧,农村集体经营性建设用地入市试点或加速推进,农民有望通过土地入股、租赁等方式分享城市化红利。

楼市的下沉效应:

三四线城市去库存压力下,政策引导开发商建设“好房子”,开展保障房试点。这意味着,农民工不仅能“住有所居”,更将“住有优居”。

城乡命运的共生之道在“全面取消限购”的热搜背后,一份更重要的文件悄然发布——《关于强化自然资源要素服务保障若干政策举措》。

其中明确:对架空层、风雨连廊等配套公共服务设施面积,可不计入容积率。

这暗示着:

乡村建设的新机遇:当城市严控容积率时,农村新建公共服务设施将获得更大空间,文化礼堂、养老中心等惠民工程有望遍地开花。

产业融合的突破口:政策支持收购存量房用于教育、医疗、养老等社会事业,社会资本下乡兴办康养基地、研学营地等新型业态将获政策倾斜。

这不是终点,而是新起点安徽新政的有效期至2025年12月31日,但这场改革的涟漪必将持续扩散。

当我们跳出“楼市松绑”的表层叙事,会发现:

对农民而言,这是告别半城市化状态的契机 。

对农村而言,这是破解“空心化”困局的钥匙。

对国家而言,这是探索“新型城镇化”道路的重要实验。