引言:

在民国动荡的年代,一位才华横溢的学者与一位体育出身的名门闺秀在北京邂逅相识。这便是陈寅恪与唐筼的故事开端。1945年,命运给陈寅恪沉重一击,他的左眼完全失明,此后17年,他在黑暗中摸索前行。雪上加霜的是,晚年又瘫痪在床整整7年。然而,在这漫长的苦难岁月里,唐筼化身为他的眼睛、他的双手、他的精神支柱。她不仅是他生活的港湾,更是他学术道路上的重要同行者。这个柔弱的女子,用自己的行动诠释了什么是至死不渝的爱情,也成就了一段令后人感动的佳话。

文章大纲:

一、生平背景

陈寅恪的学术地位与成就

唐筼的家庭背景与教育经历

1928年的初次相遇与婚姻

二、失明17年的艰难岁月

1945年左眼失明的转折

唐筼担任助教,协助教学工作

代笔记录、整理著作

照料生活起居,钻研营养学

三、瘫痪7年的艰辛照料

晚年瘫痪的困境

唐筼的无微不至的照顾

继续整理文稿,推动作品出版

精神上的支持与陪伴

四、爱情的永恒传承

陈寅恪对妻子的感激之情

唐筼对陈寅恪学术成就的贡献

两人感人至深的晚年生活

这段婚姻对后世的启示

陈寅恪与唐筼:才子佳人结良缘

在民国动荡的年代,一位才华横溢的学者与一位体育出身的名门闺秀在北京邂逅相识。这便是陈寅恪与唐筼的故事开端。1945年,命运给陈寅恪沉重一击,他的左眼完全失明,此后17年,他在黑暗中摸索前行。雪上加霜的是,晚年又瘫痪在床整整7年。然而,在这漫长的苦难岁月里,唐筼化身为他的眼睛、他的双手、他的精神支柱。她不仅是他生活的港湾,更是他学术道路上的重要同行者。这个柔弱的女子,用自己的行动诠释了什么是至死不渝的爱情,也成就了一段令后人感动的佳话。

书香门第遇佳缘,才子佳人结连理

1920年代的中国,正处于新旧文化激荡的时期。陈寅恪作为清华国学院四大导师之一,以其深厚的学术造诣和渊博的知识,在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。

陈寅恪出身于江西金溪望族,自幼便展现出过人的才智。他十岁便能作诗填词,精通多国语言,后来负笈欧美,游学德国、瑞士、法国等国。

在求学过程中,陈寅恪形成了严谨的治学态度和独特的学术见解。回国后,他在清华大学任教,开创了以小学考据为基础,旁及文史哲的治学新路。

唐筼则生于江苏武进唐氏家族,是当时著名的江南望族。她自小接受良好教育,不仅精通体育,还有着极高的文学素养。

1928年的北京中央公园,是他们命运的转折点。那天,经过友人介绍,文质彬彬的陈寅恪遇见了端庄优雅的唐筼。

两人的初次见面并不完美,陈寅恪因少年求学时期穿不合脚的硬皮鞋,落下了脚疾。但这丝毫不影响唐筼对这位才子的欣赏。

两年后,他们在上海举行了婚礼。这场婚姻不仅是两个人的结合,更是两个书香门第的联姻。

婚后的陈寅恪更加专注于学术研究,他在清华大学继续任教,开设了众多影响深远的课程。他的授课独树一帜,善于运用考据方法,打通古今中外。

在这段时期,陈寅恪完成了许多重要著作,包括《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》等。这些作品为后世研究中国古代史提供了宝贵的资料。

唐筼则放弃了自己在体育领域的发展,全心投入家庭生活。她深知丈夫体弱多病,便开始钻研营养学和烹饪技巧。

这对才子佳人的结合,为中国学术界增添了一段佳话。他们的故事,不仅是一段令人动容的爱情传奇,更是中国知识分子家庭的典范。

在那个风云变幻的年代,陈寅恪和唐筼的婚姻犹如一片净土,为中国学术的发展提供了稳定的后盾。这段姻缘,也为后来陈寅恪在逆境中继续进行学术研究奠定了坚实的基础。

烽火连天苦难多,夫妻携手渡难关

1937年,日军的铁蹄踏破了中国的国土,战火逼近北平城。陈寅恪与唐筼不得不离开了他们熟悉的清华园,开始了漫长的西迁之路。

这对夫妻随清华大学南迁,辗转于长沙、昆明等地。在这段艰难的岁月里,他们与其他教职员工一起,将教育的火种播撒在战时的大后方。

昆明的西南联大时期,环境异常艰苦。教室是用竹篾和茅草搭成的,下雨时还会漏水,但陈寅恪依然坚持授课。

唐筼在这期间承担起了照顾全家的重担。她不仅要照料患病的丈夫,还要操持家务,甚至要想办法筹措维持生计的费用。

战争年代里的物资匮乏,使得陈寅恪的眼疾日益严重。唐筼四处奔走,为丈夫寻医问药,但在当时的条件下,好的医疗资源实在太少。

1945年,抗战胜利的喜悦还未完全绽放,陈寅恪的左眼就完全失明了。这个打击对于一位需要大量阅读和写作的学者来说,无异于灭顶之灾。

然而,唐筼并没有被这个困境击倒。她开始学习如何为丈夫朗读文献资料,记录他的口述内容。

每天清晨,唐筼都会把需要用到的书籍资料整理好,按照丈夫的习惯排列。她还要记住每本书的位置,以便随时取用。

为了配合丈夫的研究工作,唐筼开始自学梵文和其他古文字。她要确保在朗读时不会读错那些专业术语和生僻字词。

白天,她要照料家务、准备三餐,晚上还要为丈夫朗读到深夜。这样的生活虽然辛苦,但她从未抱怨过。

随着战后局势的变化,陈寅恪夫妇又辗转到了广州。在那里,他们找到了一个相对安定的栖身之所。

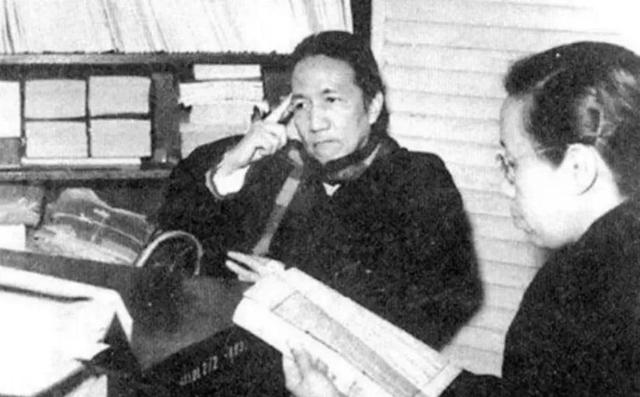

尽管身体状况每况愈下,但在唐筼的帮助下,陈寅恪仍然保持着旺盛的研究热情。他们的配合越来越默契,形成了独特的工作方式。

在这段时期,陈寅恪完成了多部重要著作。每一部作品的背后,都凝聚着唐筼无数个日日夜夜的付出。

这种患难与共的生活持续了十七年之久。在这漫长的岁月里,唐筼不仅是妻子,更是陈寅恪学术生涯中最重要的助手。

她用自己的方式支撑起一个家,也支撑起了一位学者的精神世界。这种默默的付出,远比轰轰烈烈的事迹更值得后人铭记。

正是在这样艰难的环境下,陈寅恪创作出了《柳如是别传》等传世之作。这些作品的完成,无不浸透着唐筼的心血。

瘫痪缠身伴病榻,贤妻倾力护丈夫

1962年,命运再次给陈寅恪沉重一击。这位饱经沧桑的学者因病瘫痪在床,从此开始了长达七年的卧床生活。

病魔的折磨让陈寅恪的身体每况愈下,但他的求知欲和治学精神丝毫未减。唐筼在这个时候的付出,更是超出了常人所能想象的程度。

为了让丈夫能够继续进行学术研究,唐筼将卧室改造成了书房。她把书架搬到床边,按照不同的类别将书籍分门别类地排列。

每天清晨,唐筼都要帮助丈夫完成基础的清洁工作。她小心翼翼地为丈夫擦拭身体,更换衣物,生怕碰痛了他。

由于长期卧床,陈寅恪需要经常变换姿势以防止褥疮。唐筼几乎每隔两小时就要帮他翻身,日夜不停。

用餐时间最为考验耐心。唐筼不仅要精心调配营养均衡的饮食,还要一口一口地喂给丈夫。

为了让丈夫保持思维活跃,唐筼每天都会按时朗读报纸和最新的学术文献。她的声音成为了连接陈寅恪与外界的重要纽带。

当陈寅恪有了新的研究想法,唐筼就立刻准备好纸笔,认真记录下他的口述内容。有时一个想法可能要记录很久,她都会耐心地等待。

夜晚,当其他人都入睡时,唐筼还在整理白天记录的内容。她要确保每一个字都准确无误,不会影响丈夫的研究成果。

为了让丈夫能够保持最佳的精神状态,唐筼总是把自己的疲惫藏在心里。她常常在深夜里默默地揉着酸痛的肩膀,却从不在丈夫面前表露。

这种艰辛的照料持续了整整七年。在这期间,唐筼几乎没有完整地睡过一个好觉,因为她随时要准备应对丈夫的需求。

即便在这样困难的条件下,陈寅恪仍然创作出了许多重要论文。每一篇文章都凝聚着这对夫妻的心血,也见证着他们互相扶持的情谊。

广州的气候潮湿闷热,对卧床的病人来说更是一种煎熬。唐筼想尽各种办法为丈夫降温,用湿毛巾擦拭,用扇子轻轻摇动。

有时候,陈寅恪会因为病痛而夜不能寐。唐筼就坐在床边,轻轻地为他按摩,直到他能够安然入睡。

当时的医疗条件有限,很多护理知识都要靠自己摸索。唐筼虚心向医生请教,认真学习各种护理技巧。

这七年的时光,见证了一个女子如何用自己的坚韧和智慧,支撑起一个家庭,守护着一位学者的晚年时光。她用实际行动诠释了"相濡以沫"的真谛。

两地长眠终归处,一段佳话永流传

1969年,陈寅恪在广州逝世,结束了他传奇而坎坷的一生。临终前,他紧握着唐筼的手,用微弱的声音叮嘱她要保重身体。

唐筼遵照丈夫的遗愿,将他安葬在广州的芳村。她选择了一处幽静的地方,让这位饱经沧桑的学者能够安享宁静。

丈夫离世后,唐筼开始着手整理陈寅恪留下的大量手稿。这些手稿中有许多是她日夜陪伴下记录的口述资料。

整理过程异常艰辛,因为有些笔记已经泛黄发脆。唐筼小心翼翼地修复每一页纸张,生怕遗漏了任何重要的内容。

在接下来的岁月里,唐筼投入了大量精力,将这些手稿整理成书。她要确保丈夫的学术成果能够完整地呈现给后人。

1978年,经过多年的努力,多部陈寅恪的遗著得以出版。这些著作的面世,为中国学术界带来了一股清流。

唐筼并没有因为整理出版工作的完成而停下脚步。她开始收集整理与陈寅恪相关的书信、文献资料。

每一封信件,每一份手稿,她都仔细保管。这些珍贵的资料后来成为研究陈寅恪学术思想的重要依据。

1988年,在北京饱受病痛折磨的唐筼也走完了她的人生旅程。临终前,她将所有关于丈夫的资料托付给可靠的学者。

按照她生前的意愿,唐筼的骨灰被安葬在北京。这对患难与共的伴侣,最终魂归两地。

虽然他们的physical remains分处南北,但他们的故事却在中国知识分子群体中广为流传。许多人从他们的经历中看到了真挚的爱情和崇高的学术精神。

后来的学者在研究陈寅恪的著作时,常常会提到唐筼的贡献。没有她的默默付出,很多重要的学术成果可能就无法保存下来。

陈寅恪与唐筼的故事,也成为了现代学术史上的一段佳话。他们的经历证明,真正的学术追求需要强大的精神支撑。

在中国现代学术史上,陈寅恪被誉为"独立之精神,自由之思想"的典范。而唐筼则用她的一生诠释了"相濡以沫,不离不弃"的深意。

今天,在广州中山大学的校园里,还能看到纪念陈寅恪的铜像。而在北京,唐筼的墓前常年有人献花,以表达对这位伟大女性的敬意。

这对夫妻的故事,超越了简单的爱情叙事。它展现了在动荡年代中,中国知识分子如何坚守学术理想,如何在逆境中互相扶持。

他们的故事告诉后人:真正的学术精神和真挚的情感,能够跨越时空的阻隔,在历史长河中永放光芒。