纪晓岚《阅微草堂笔记》第十七卷《姑妄听之》记载了这么一个故事:

“纪晓岚的佣人赵平,以为自己花了两千文的低价,淘到了一双真皮靴子,实在是太划算了。谁知,一个雨天,赵平闲庭信步之时,这双皮靴竟然在雨水中散了架。细看之下才发现,原来这双靴子实际上用的是乌油高丽纸粘合而成,商家还故意在表面揉出一些皱纹,乍一看之下跟牛皮一模一样。”

什么,高丽纸?高丽不是朝鲜半岛的别称吗?清朝老百姓也用外国进口的纸?

我国作为发明国,造纸的技术自然是冠绝四海,为什么高丽纸还能在国内有销路呢?

01

朝鲜半岛何时学会造纸的?

造纸术传入朝鲜半岛的具体时间没有明确记载。

但鉴于汉晋时代“乐浪”“玄菟”等半岛郡县的存在,认为造纸术此时东传是理所应该的。

《日本书纪》中称,610年时,高句丽僧人昙征来到日本,传授了日本人关于纸和墨的制作方法。

可见,此时朝鲜半岛掌握造纸技术已经有相当长的一段时间:

十八年春三月、高丽王贡上僧昙征、法定。昙征知五经。且能作彩色及纸墨、并造碾硙。

此时的朝鲜半岛,北方由高句丽占据,西南是百济国,东南是新罗国。

百济与高句丽都在唐高宗时代,被唐与新罗联军消灭。之后,新罗又趁机驱逐唐军,统一了半岛中南部。不过,新罗审时度势,向唐朝遣使谢罪,并愈加恭顺,得到了唐朝的格外优待。

到底现在有没有新罗王朝自己的纸文书传世呢?

答案是当然的,保存在与朝鲜半岛隔海相望的日本。

或许大家都听说过日本“正仓院”,存有7-8世纪日本皇室从中国和朝鲜半岛等地购置来的大量珍宝。

这里面就有一种名叫佐波理的日常用器(也称为响铜),包括有436个大碗、700个盘子和碟子、345个勺子。

正仓院藏佐波理

不过,佐波理餐具并不是我们今天的主角。

真正重要的是当年包裹加盘的那些包装纸。

因为这批铜碗的数量很大,一千年前它们来到日本之后,很多压根没有拆封,便被放进了正仓院里。

1933年,在对正仓院的清理中,专家们发现,佐波理铜器的包装纸上有字!

经过识别后,这些包装纸竟然是新罗孝昭王(695年)时期的“帐籍”文书。

将过时无用的政府公文别做他途处理,这是各国都存在的古代版废物利用。

而所谓账籍,简单来说就是地方官衙登记辖区内经济情况的文书,无论是人口、田地,还是牲畜的数量均在其统计范围之中。

正仓院的新罗帐籍一共记载了4座村子,共43户人家的情况。

这4个村子共有442人(男194,女248),奴婢25名。此外还有61匹马、53头牛,4249株桑树……

日本正仓院藏新罗帐籍

新罗王朝在7世纪末,关于村落的调查文书都已经用纸来书写,这说明,那时候新罗国“纸”的产量已经可以满足书写国家公文的需求了。

02

与新罗时期类似的是,高丽王朝也非常重视从中国继续吸取文化知识。

但不同的点在于,新罗面对的是统一的中国,而北宋却与北方的辽国处于两强敌对的状态。

随着熙宁变法的开始,宋神宗对高丽有了不小的兴趣,他认为只要结好高丽,必要时便可以在背后捅辽国一刀。

而高丽在宋神宗的厚意招揽之下,于熙宁四年(1071年)重新遣使入贡。

《宋会要辑稿》中记录下了该次高丽贡品的清单:

八月一日,高丽国遣使金悌奉表贡御衣、腰带、金器、弓刀、鞍辔马、铜器、布、纱、纸、墨、人参、硫磺、松子、香油。

高丽纸出现在此次堪称破冰之旅的进贡中。

宋朝派遣去高丽的使者们,往往也会得到高丽纸作为馈赠。

宋徽宗宣和六年(1124年),徐兢以“奉使高丽国信所提辖人船礼物官”的身份,出发前往高丽开京。

徐兢留下了一部记述彼时高丽风土物产的巨著《宣和奉使高丽图经》。

这是中国最早涉及高丽造纸法的文献:

纸不全用楮,间以藤造槌捣,皆滑腻,高下数等。

说到这里,有个问题很值得我们思考。

宋朝本身造纸工艺已经相当高超。高丽纸对于宋人而言到底有什么独特的魅力?

徐兢记述中的高丽纸主要使用楮和藤。

楮树也叫做构树。

而藤纸则是魏晋南北朝时代开始见诸史书的品种。

到唐代,在《唐六典·卷九》注中,可见此时敕旨、论事敕及敕牒皆用黄藤纸书写。当时出产藤纸的地方主要是浙江和江西。

不过,藤的生长速度要比楮树和麻慢得多。

所以在中唐时代开始其产量就走向了下坡路,到了宋代,藤纸已经变成一种较为高级的书写用纸。

从高丽这样的海外异国输入的藤纸,自然就更具价值。

03

但这不能等同于高丽纸受欢迎的原因。

毕竟楮纸才是高丽纸里的主流。

所以我们不妨将目光放在高丽纸的特性上。

技术的传播总有其滞后性,比如蔡伦改进的造纸术,首先当然会在中原传播,之后延及中国境内,最后再到四方诸国。

这中间每一环节,短则数十年,多则可能断层近千年。

我国早期的造纸术,所造出的成品纸较为厚实,这是因为当时没有足够精致的抄纸工具(纸帘),只能抄出厚纸。

而江南生产竹子,细竹条所造纸帘可以超出轻薄的纸张。所以唐代中后期,江南成为经济中心,所造的轻薄纸样也逐渐占领市场。

然而,朝鲜半岛并不是产竹大户,加上技术传播的滞后性。因此,虽然宋代时薄纸已经成为中国纸的主流,但高丽依旧在用唐代及之前传入的造厚纸的纸帘(当然也有造皮纸不能切断长纤维的原因)。

此消彼长之下,高丽纸“厚实”的特性(一般厚度超过中国纸两倍)反而成为了一大亮点。

04

纸变厚能有什么优势呢?

其实开头讲的那个高丽纸伪装牛皮的奇案已经很好解释了这一点。

北宋末年文学家黄伯思《东观余论》“跋章草鸡林纸卷后”说起自己经历的一桩趣事:

政和丁酉岁五月二十一日,于丹阳城南第曝旧书,得此鸡林小纸一卷,已为人以郑卫辞书盈轴矣。顾纸背尚可作字,因以索靖体书章草《急就》一卷藏于家。

黄伯思在晒旧书的时候,找出一小卷高丽纸,发觉纸背还能使用,于是就在上面用章草笔法写了《急就》篇。

高丽纸在宋人手里被开发出了一个极佳的用途:贉纸,就是书册或字画卷首贴绫处。

南宋人周密在《齐东野语》中说,宋高宗赵构与他的父亲宋徽宗一样痴迷书画,高宗绍兴年间,宫内收藏的珍品,不差徽宗宣和、政和年间多少。

这些珍品,全部用高丽纸作为贉纸。

既然皇室带头使用高丽纸,此物在文人圈中的地位自然只高不低。

这样的高丽纸贵吗?

目前没有11-13世纪间高丽纸在中国售价的资料留存。

我们只能从其他高端纸的价格出发稍作推测。

五代十国时,南唐后主李煜曾造澄心堂纸,被后世誉为珍品。这种纸在宋代标价大约为100文一张,大约相当于宋代普通百姓一天收入。

而《百宝总珍集》中记载临安修内司所造的蠲纸,成匹价值10贯钱,一张则值100文。

如此看来,高丽纸的价格应该也不会超过此数。

05

13世纪初,蒙古兴起之后,高丽与其战和不定,前后持续了四十年的武装对抗。

当高丽彻底成为蒙古属国后,元朝向高丽征调纸张之事亦不稀奇。

《高丽史》中,1309年、1321年、1328年、1338年均有元朝传敕高丽献佛经纸及高丽贡纸的记录。

此时的高丽王朝还因为贡纸发生了堪比晋惠帝“何不食肉糜”故事的笑料。

高丽忠烈王(1236-1308年)是元世祖忽必烈的驸马。

据说有次午夜,他在香阁举办宴会,看到墙上的壁画是唐玄宗夜宴图,便不服输地对左右侍从说:“寡人统治的虽然只是小国,但在游宴方面,怎么可以赶不上唐明皇呢?”

从此以后,忠烈王遂夜以继日沉迷于种种奇巧淫伎之中。

为了满足国王奢侈享乐的生活追求,百姓自然承担了更重的赋税。

据《高丽史节要》,1280年,监察司大臣们向忠烈王进言,说地方长官们都借“上供”之名敛财,搜刮高级布匹、纸张等等来贿赂权贵,请求将他们治罪。

谁知忠烈王竟然十分不解,回了一句:

“楮生于地,何弊于民?”

——造纸用的楮树不是自己长在地上吗?怎么你们就说这事跟百姓福祉有关系啊?

幸亏此时承旨郑可臣在侧,向忠烈王说明他在全州做官时,亲眼目睹老百姓造纸的辛酸苦楚,“今蒙採擢至此,用纸亦多,不能无愧”。这才打动了忠烈王,同意此后免除纸贡。

06

1392年,高丽王朝被朝鲜王朝所取代,中国也进入了大明天下。

但中国人早已习惯了将“高丽”作为半岛政权的代名词,故而高丽纸之称也一并沿袭了下来。

有一点值得注意,朝鲜半岛的造纸技术在发展过程中,并不是脱离了中国的体系。

反之,他们一直将造出中原水准的纸张作为自己追求的目标。

李芳远在即位前就曾作为使者来过明朝,对于明朝使用纸币(大明宝钞)的情况早有所闻。

因此他甫一即位,就尝试要在国内一样发行纸币(朝鲜称“楮货”)。

然而,各个地方制造上贡到京城的纸张,厚薄区别很大,用作纸币发行的话,老百姓都愿意选厚的用,颇有“拣择之弊”。

太宗朝设立造纸所的原因就在于要规范楮货用纸。

1418年,朝鲜太宗禅让给王世子,即朝鲜世宗(1418-1450年在位)。

世宗朝是造纸业的飞跃发展时期,无论是造纸的种类和技术都颇令人赞赏,造纸所承担了除制造纸币外,生产文书用纸等各项需求。

但这仅仅是昙花一现,之后朝鲜的造纸业水平出现了不小的滑坡。

1431年时,吏曹(相当于中国的吏部)就称,因为造纸所“事烦任重”,需要增加编制,增设提举和提调各一人。之后吏曹又用同样的理由,要求加设别座一员。

那么到底朝鲜王室下派了多么繁重的工作以至于如此呢?

从三年后的一条记载足以看出端倪。

1434年,朝鲜世宗下令“造印《资治通鉴》纸五万卷于造纸所”等,总计有30万卷纸的生产任务。

而为了筹集造纸所需的原料,世宗还发动僧人们参与:

楮以国库米换易,役境内僧人,给与衣粮, 如蒿节、麰麦、节竹皮麻骨等物,因其易备,每五分交楮一分造之。非惟纸力稍强,合于印册,用楮亦不多矣。

07

造纸术的传入往往牵一发而动全身,印刷业也会随之诞生发展。

而佛经向来是古代印刷品的大头。

朝鲜王朝与之前的新罗和高丽不同,不但不以佛教为国教,反而几乎贯彻崇儒抑佛的政策。

除了限制佛寺数量之外,还对于度牒的发放极为在意,僧人需要为国家服役一定时长才可以获得度牒。

因此,朝鲜时代的“僧军”并不一定就是武艺高强的武僧,更多时候指的是正在给国家服劳役的僧侣。

种种原因相加,致使僧人成为了朝鲜造纸业中不可或缺的一环。

有趣的是,为了凑齐造纸所的工人,刑曹还将一部分罪犯派到这里接受劳动改造。

彼时对纸的需求之大,令劳作的匠人苦不堪言。

08

世宗时代造纸规模空前外,对于造纸所用材料上也格外有创新。

日本从朝鲜半岛接受了造纸术后,很快那里就开发出了造雁皮纸的技术。

雁皮是瑞香科植物,因为叶子对生排列如雁行而得名,产自我国南部、日本和太平洋诸岛。

雁皮纸还有“鸟之子”的别称,1444年成书的《下学集》解释说这是因为雁皮纸的颜色有似鸟卵之故。故而将其称作“卵纸”的例子也存在。

平安时代的贵族女性喜欢使用薄样雁皮纸作为文学创作的“咏草纸”,当日本进入武士时代后,厚样雁皮纸的数量则与日俱增。

不论如何,雁皮纸确实是日本纸中之王。

朝鲜半岛与日本的海域中间,有一座名为对马岛的岛屿。

这里作为两国使者往来的必经之地,承担着种种外交任务。

对马岛的主人宗氏家族,既是日本幕府的下属,又向朝鲜王称臣。

为了两头牟利,对马不惜冒着巨大风险私下里伪造国书,即日本史上著名的“柳川一件”案。

甚至于到19世纪末,李鸿章在接见朝鲜使团时,还特意问过对马岛主权归属的问题。

因为特殊的地理位置,对马岛也是倭寇的聚集地之一。

1419年,对马倭寇袭击朝鲜海域,太上王李芳远力主出征,派出了兵船227艘,士兵17000余人。

然而,朝鲜军的战果却相当凄惨。

不过,对马到底只是一个小岛,体量的差距让宗氏还是选择向朝鲜屈服,用进贡的条件换取朝鲜的贸易许可权。

见好就收的朝鲜则开始想利用对马岛的价值。

朝鲜世宗很早就注意到了日本纸的质量尚佳。

1427年,世宗“出内库倭纸九百五十九贴”,命人印刷《纲目通鉴》。

1428年,世宗十年七月一日,他又专门提到“倭纸坚韧,造作之法,亦宜传习”。

该年朝鲜向日本派遣了以朴瑞生为正使的通信使团。很可能是他们在日本实地考察后,回国称日本纸之所以优秀是因为原材料的不同。所以才致使视对马为藩臣的朝鲜世宗在宣德五年(1430年)传旨礼曹,要派人去对马岛找来日本造纸使用的雁皮(时称“倭楮”)。

这一次的引种无疑得到了对马岛的响应。

朝鲜将第一批倭楮种植在庆尚道东莱县以及京畿江华岛。

不过,君王对于新事物的热情,往往得不到正向反馈。对于地方官们来说,这只是代表自己辖区内又多了一项麻烦事。

朝鲜世宗也害怕他们对培育倭楮不上心,遂在1434年命监司在每年夏秋时,得直接向国王汇报。

在世宗的强调之下,江华岛的倭楮终于开枝散叶。

09

此时关于造纸所还有一件颇令史官不满的事情发生。

世宗与昭宪王后之子安平大君李瑢是朝鲜史上罕见的书法大家。

一个半世纪之后,爆发了丰臣秀吉入侵朝鲜之战。

深受重创的朝鲜当时无力筹措军费,于是想到利用安平大君留下的字帖制成活字印书出售,引得士人纷纷抢购,竟然真的解决了燃眉之急。

正是这位安平大君,在哥哥文宗朝主持刻制金字《华严经》。

文宗还专门为了安平刻经之事与大臣们讨论,说用纸已经造好了一半,但所需黄金四十两,安平只准备了十三两,要不剩下的都我来出吧?

其实,安平刻经正是世宗朝大力印制典籍之风的遗韵。

朝鲜在建国之初与明朝的关系相当恶劣,明太祖朱元璋屡次借口朝鲜太祖李成桂送来的表文中有不敬词汇,而对朝鲜发难,甚至要把朝鲜开国功臣郑道传抓来南京处刑。

当时朝鲜太祖与郑道传还策划了辽东征伐计划,想要干脆和明朝开战。

两国的宗藩关系真正稳固是明成祖靖难结束后的事情。

朝鲜太宗和世宗父子正是借难得的和平环境,从明朝通过赏赐和购买等手段大力获取汉籍,并在国内组织刻书。

1424年,朝鲜铸字所和校书馆两机构合并,成为当时印刷中心。

可以说,世宗时代造纸业的种种变革,与王室与日俱增的印刷任务有解不开的关联。

10

不过,朝鲜王室在1450年世宗驾崩后陷入了动荡,新即位的文宗在位两年病死,文宗之弟首阳大君发动政变残杀文宗托孤诸臣,将侄子端宗变成自己的傀儡。

朝廷发生纷乱,地方守令自然又松弛了。

1452年,端宗即位不久,户曹上奏说现在地方长官们都只挑选一些偏僻的土地,“计条培养”倭楮。

干脆以后给他们制定生产任务:

“ 牧官、大都护府一结五十负, 都护府、知官一结, 县官五十负。”

再让观察使们负责考核,作为官员升降的依据。

正是因为这条法令,在朝鲜世祖时代还引发了一桩谋杀未遂案。

1461年,一名叫做信云的僧人向朝廷报告,说全罗道灵光的时儿岛上生长出了倭楮。但当地长官金永湔却认为信云这么做,是给自己没事找事搞出麻烦。

本来我这官当的好好的,结果境内有了倭楮,这不就多了项指标?另外,一旦被摊派种植任务,最后劳作的依旧是百姓,确实增加了他们的负担。

于是,金永湔以信云的做法“烦扰郡民”为由,将他拘于海岛,“且加大杖,必欲致死”。

信云运气好,碰到一艘济州岛的船路过,侥幸潜逃出来,立马向司宪府揭发此案,金永湔终被革职。

11

类似的事情在当时恐怕并不稀见。

比如1462年,全罗道又发生了同样的案件。

其境内灵光巨头山东麓生长倭楮的事实,“守令匿不以闻”。逼得朝鲜世祖直接命承政院传值给全罗道观察使,让他选出看守人来好好照顾。

朝鲜世祖的王位是从侄子端宗那里篡夺而来,他自然更需要做出成就证明王位落到自己身上是不容指摘的。

与世宗相似的是,世祖朝在印制书籍上也投入了相当大的精力,尤其是设立“刊经都监”,制作《大藏经》这一点上。

因为当时琉球、日本诸侯皆崇尚佛教,听闻朝鲜刊印《大藏经》之后,使团们纷至沓来,都为求得佛教磨破嘴皮。

朝鲜印制的经书如此受欢迎,跟用纸精良不无关系。

12

明朝派往朝鲜的使者,前期多以宦官担任,难得出国一趟,这些人向来寡廉鲜耻,自然只记得要狐假虎威大肆搜刮一笔。

高丽纸于是成为他们狮子大开口的目标之一。

以明宣宗的亲近太监昌盛为例,他在1431年出使朝鲜时,“求常纸一百张,大厚纸一百张”。

1434年再使朝鲜时,昌盛又以印经为借口,要了白奏纸、青薄纸、黄藁纸等等。

可想而知,使团们得到的高丽纸,除了少数拿回来赠给亲朋之外,多数一定会被出售。

像明末举人沈德符的《万历野获编》中评价高丽纸:

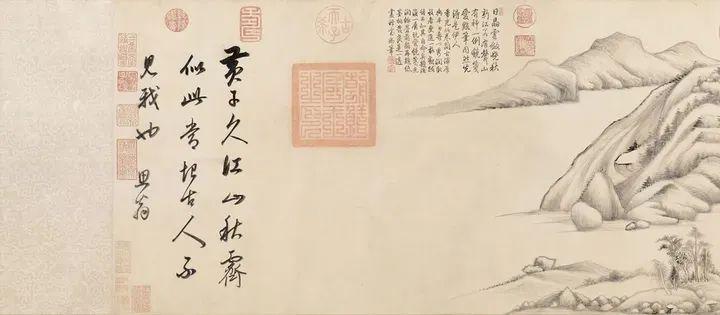

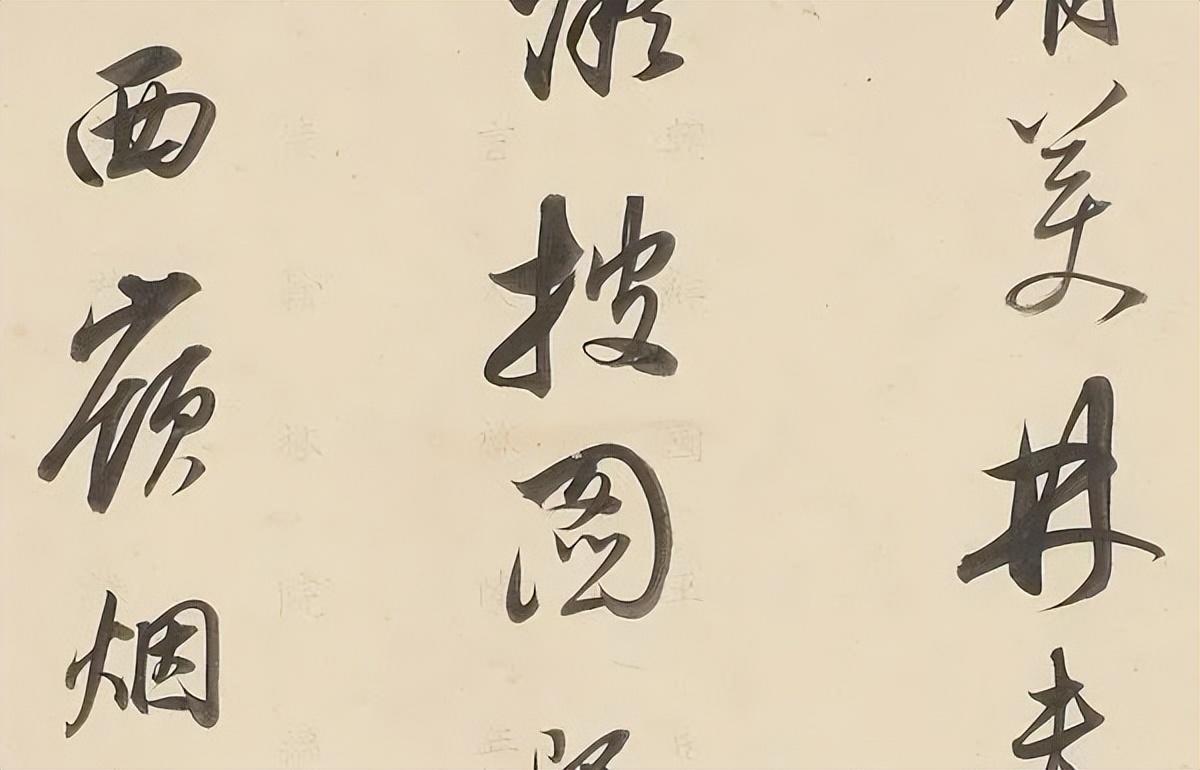

今中外所用纸,推高丽贡笺第一。厚逾五铢钱,白如截肪切玉。每番揭之为两,俱可供用,以此又名镜面笺。毫颖所至,锋不留行,真可贵尚。独稍不宜于画,而董玄宰酷爱之。盖用黄子久泼墨居多,不甚渲染故也。

沈德符将高丽纸的质量称作中外第一,说它厚度超过五铢钱,纸面雪白犹如白玉羊脂,两边又都可用。

不过,因为高丽纸上的纸须较多,所以不适合用作画工笔画和人物画,但用于写书法和山水画却是绝佳,所以就连擅长模仿元代黄公望笔法的明末大书画家董其昌都十分喜欢高丽纸。

直到今天,还有许多董其昌的书画一眼便能看出是用高丽纸所作。

像是1982年入藏无锡博物院的董其昌手迹《题武夷山图诗并临米帖卷》,是他为同僚“圣棐相国”所作的。

这画传承有序,之后流入清宫,被编入《石渠宝笈》续编,图上又印有“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”。后来,它被溥仪带到东北,之后在战乱中流散民间,幸运地保存了下来。

而此卷的卷首和卷尾都有十分清楚的“朝鲜国王之印”,甚至于细看的话,还会发现纸面上隐隐透着两端极细的印迹,是用铜活字印上的朝鲜仁祖李倧致明朝天启皇帝的表文。

乾隆“天子古希”下就是“朝鲜国王之印”

放大就能看到小字“朝鲜国王臣……”

原来,在1625年,天启皇帝的容妃任氏生下了皇三子朱慈炅(献怀太子),这是天启彼时唯一存活下的独子,生下了就是未来板上钉钉的皇帝。

次年使者去朝鲜传诏,并赏赐朝鲜国王和王妃。

得了上国皇帝赏赐的朝鲜仁祖,当然需要上表谢恩,顺便奉上本国的礼物。

这张印着谢恩表文的高丽纸,就这样来到了大明的北京,并在之后为董其昌的好友“圣棐左相国”得到。

1632年,董其昌在奉旨祭祀完历代帝王庙后,回家用圣棐送来的这张高丽“镜光纸”创作了此画。

13

清朝王公有稳定的高丽纸供应,始于丙子之役。

清太宗皇太极在得到蒙古的“传国玉玺”之后,非常希望跟他约为兄弟之邦的朝鲜国提议尊自己为皇帝。

然而,一向忠于大明的朝鲜仁祖及举国臣民,对皇太极的要求都秉持坚决的反对态度。

为了树立自己皇权的正统形象,另外斩断明朝的臂膀,皇太极带领大军御驾亲征。

朝鲜仁祖无奈放弃王京,躲进南汉山城坚守。最终还是因为寡不敌众,被迫出城投降,答允从此断绝跟明朝的宗藩关系,归顺大清。

朝鲜仁祖跪在清军面前,即“丁丑下城”

既然成为了胜利者,皇太极除了要朝鲜世子到沈阳做人质外,也希望取得朝鲜的种种物资,以缓解因为明朝经济封锁带来的困境。

据《朝鲜仁祖实录》十五年(1637年)正月二十八日条,皇太极在敕书中定朝鲜岁贡为:

黄金一百两、白银一千两、水牛角弓面二百副、豹皮一百张、鹿皮一百张、茶千包、水獭皮四百张、青皮三百张、胡椒十斗、好腰刀二十六把、苏木二百斤、好大纸一千卷、顺刀十把、好小纸一千五百卷、五爪龙席四领、各样花席四十领、白苎布二百匹、各色绵紬二千匹、各色细麻布四百匹、各色细布一万匹、布一千四百匹、米一万包。

清廷此时要求朝鲜进贡的大小纸张多达2500卷。

由于后来两国关系趋于稳固,清帝也开始减免朝鲜贡物,以示亲善。

在雍正六年(1728年)最后一次减免朝鲜贡物后,其数额已经不及开始十分之一。

不过,高丽纸作为朝鲜最出名的特产之一,清皇室对它的需求不减反增,年贡高丽纸从2500卷增加到了5000卷。

这也是皇太极所定贡物中唯一额数上升的。

19世纪末完成的《光绪会典》卷三十九里,总结了朝鲜王室在不同节庆及事件时需要进献的高丽纸数量:

年贡:大、小纸5000卷。万寿圣节:白绵纸1400卷。元旦令节:白绵纸1300卷。冬至令节:白绵纸1300卷。每届庆典:白绵纸2000卷。谢恩:白绵纸2000卷。陈奏:白绵纸2000卷

14

高丽贡纸用于绘画的也不少。

由郎世宁亲自操刀绘制的

《乾隆皇帝半身朝服像》屏

《孝贤皇后半身朝服像》屏

《慧贤皇贵妃半身朝服像》屏

《纯惠贵妃半身像》屏

《嘉妃半身朝服像》屏

《婉嫔半身朝服像》屏

就是用油彩画在多层粘合的高丽纸上。

而它在清宫里还有一个大家都意想不到的功能:糊窗。

既然高丽纸厚实,换句话说不就是不容易腐烂嘛!糊在窗户上抵御风霜雨雪,岂不是物尽其用?

现在去北京故宫已经见不到高丽纸糊窗之景,但当初紫禁城中较高级别的宫殿可是无一例外尽数使用高丽纸进行糊饰的。

《乾隆会典》卷75规定:

“凡糊饰,太和殿、保和殿、中和殿、文华殿总牗用朝鲜贡纸,岁一糊饰。”

1901年日本人拍摄的坤宁宫

坤宁宫窗户纸糊在外曾经是一大特色

15

生活在北京的市民阶层如果手上有点闲钱,是大有机会体验一下四方诸国进贡的珍品用起来是什么感觉的。

乾隆三十一年(1766年)六月积存高丽纸之数及出售价格如下:

茶库高丽纸一项,现存八十三万二千四百张。该国每年进十三万余张。一年所用约计不过八 九万张。自乾隆二十四年变价后,累年所积,现今为数甚多。若徒贮该库,恐致霉变糟旧。今存留十二万张,足敷应用,其余请变价。遵照往例,头号纸每张价银四分,二号纸每张价 银三分,三号纸每张价银二分 。

乾隆三十三年时的江苏《物料价值则例》中,对为官府从事土木修造的工匠日薪的规定是在银4到6分之间。

一张头号高丽纸顶的上富庶的江南一天的工价,确实也不能算便宜。

这些被出售的贡纸有一项哭笑不得的用途——

清代官服是需要出仕者自己置办的,即便是“黄马褂”也不例外。

赐黄马褂是赏你穿它的资格。

但京官远比不上地方官油水多,初入官场者更不必说。

因此,传说往往有贫困京官以高丽纸为朝衣者。

倒是与赵平那双高丽纸靴有异曲同工之妙。

16

1894年甲午战争爆发后,清朝失去了对朝鲜王朝的宗主权。

1910年,《日韩合并条约》签署,日本将半岛吞并后,在汉城景福宫内设立“朝鲜总督府”进行殖民统治。

不久之后,清朝也被辛亥革命所推翻。

两国都发生了政权更迭,但高丽纸向中国内地的销售并未停止。

日本人自然也不会放过开发这一在中国有历史悠久的市场的重点商品。

据《朝鲜贸易年表》,1910-1920这十年年间,向中国出口“韩纸”数目和价格分别为:

295690斤(93410圆)

273607斤(105528圆)

235391斤(93794圆)

329304斤(123527圆)

266533斤(97695圆)

299102斤(108565圆)

367188斤(137528圆)

365114斤(154148圆)

227715斤(131893圆)

309204斤(256964圆)

287337斤(300309圆)

然而,自1920年开始,输入中国的韩纸数量开始大幅滑落。

1921-1934年基本维持在10-19万斤的量级,比之前的巅峰下降了一半左右。

其原因自然是“五四运动”后,中国青年的爱国热情如潮水高涨,与此同时进行了一次又一次的抵制日货运动。

彼时虽然朝鲜半岛也进行了声势浩大的独立运动(三一运动),希望从日本的殖民统治中脱离出去。

但最终还是失败了。

故而高丽纸依旧会被算入日本商品之中,一并受到了抵制。

17

在抵制原产高丽纸的同时,我国东北地区出现了如毛头纸、大西纸这样高丽纸的平价替代品。

这直接导致了高丽纸的竞争力下降。

这些由中国生产的仿造高丽纸,价格要比真正在半岛生产的低廉一半以上。

对于多数人来说,纸的质量差异在使用过程中感知的并非那么明显,他们自然更偏向于物美价廉者。

在诸多的竞争对手之中,河北迁安出产的仿制高丽纸最为传奇。

迁安本来就是盛产桑皮纸的地方,不过时断时续,其地纸业到清末之时已经相当衰微。

这时候,有一名叫李显庭(1861-1943年)的乡人决心改变现状,于是他辗转千里,特意到平壤学习高丽纸的手抄法。

等到学成,李显庭回到家乡李家窝铺建起纸槽,后改为机器纸厂,即“显记”纸厂。

为了保证原材料的供应,他还特意种植了六百多亩桑树。

在李氏一门的带动下,迁安的造纸工厂如雨后春笋般兴起。

显记生产的高丽纸亦声名鹊起,在东北销售甚广。

甚至于,著名美术大师徐悲鸿都使用迁安高丽纸创作出了名作《骏马图》。

迁安高丽纸的兴旺,即是原版高丽纸市场萎缩的影子。

18

为了扭转这一颓势,朝鲜总督府开始对半岛的传统造纸业开始大规模改良运动。

首先要做的就是降低高丽纸在中国的售价,获得价格优势。

因此,就不能像从前那样大量用楮皮作为原料,应该适量加入纸浆。

根据朝鲜总督府所做的试验,造纸时混入纸浆的比率每增加10%,生产成本就会下降5%。

不过,一旦混入纸浆,就会导致纸的透明度等等受到负面影响。

只是天下熙熙,皆为利来。

很快,大量添加纸浆这一做法就成了半岛造纸工厂的共识。

这期间,朝鲜总督府也在尝试不同的配方,比如楮皮和棉皮混合造纸。

因为自朝鲜王朝中期之后,传统的高丽纸制造器具和技术就几乎不再有什么创新了,所以日本方面决定将日式抄纸法作为改良法引入高丽纸的制造中,以改变不经济且低效率,更不适合抄薄纸的韩式法则。

据1934年的《朝鲜总督府中央试验所年报》,学习改良抄纸法的结业者,京畿道有10名、全罗南道有1名、黄海道1名,共计12名,1933年是30名。他们之后都回乡继续造纸。

换言之,此后的“高丽纸”已经与我们之前所讲的传统意义中的它有所区别,可以说是接受了现代工业化改造的产物。

但不得不说,这样改动之后,高丽纸相比于还以作坊形式生产的土纸,优势更加明显。

19

而且很重要的一点是,我国如宣纸之类的名纸进入近代之后,其工艺虽然没有断绝,然而这些传统纸的质地已经不能满足新时代的书写和使用习惯。

相当典型的一个例子,就是报刊用纸。

无论我们拿起日常的哪一份报纸,都会发现它的质地比较硬,这样才能上机器排印。

这便是我国传统造纸工艺难以满足的。

再者,小作坊模式的质量和产量都不能确保稳定,也是一个相当令人头痛的问题。

所以,仅以民国时期的湖南一地论,抗战爆发前报刊业所用的主要都是进口纸,每年进口约两万担左右。

日本与朝鲜半岛因为距离我国较近,更是报刊用纸的主要来源地。

20

1937年,全面抗日战争爆发后,国民政府自然不会再进口日本纸。

而西方纸张也因为运输受阻加上外商火上加油牟取暴利,而价格飞涨。

上海用纸的价格在短短两年内竟然翻了50倍之多,一令纸从6元升至300多元的天价。

当时湖南《大公报》为了节省印刷用纸,不得已将每期两张八版改为一张四版,更有不计其数的出版社干脆因为缺乏纸张而陷入了业务停滞的状态。

无纸可用,又怎么能够出书呢?但出版物对于号召全民支持抗战,有着不可替代的宣传与激励作用。

所以想方设法解决纸荒问题,成了有识之士迫在眉睫需要考虑的疑难杂症。

21

比如一位名叫杜时化的勇士,便与1939年9月11日、12日在《力报》上多次发文,指出自己投身造纸工业后遇到的种种困难、现在中国进行改革土纸生产的必要性,并拿出高丽纸的例子,说从前那种将造纸技术视作工匠自己一家之秘的做法极其愚昧。

在此节选录下,供大家品味当时民族工业生死存亡之急迫时局:

手工造纸事业,原散处于乡村,适合战时条件,以不事改良,纸不适用,反入于停顿状态中。

今欲救济纸荒,舍改良土纸,其道莫由……中国手工业,以福建之内山杭连花胚,江西之横江毛边石塘毛鹿,安徽之宣纸,浏阳之汀贡为上乘。

然皆严守秘密,誓不外传。至考其所取原料,除宣纸采用楮皮稻草外,余均系竹料。其所以能造出好纸者,即制料一点秘诀耳。彼等之所谓秘诀者,即“日月光华,水火既济”一类的妙语。

究其实际,全系化学功用。不过彼等所用者,乃天然化学,非人为化学,故相传视为神秘,不肯外传。尤其是泾县宣纸,更为可笑,只传曹氏一姓,不传外姓。

自满为世界独一无二之纸张,不知人家进步,已一日千里。高丽纸远超过宣纸之上,高丽纸不须加工,即可使用;宣纸非经煮锤,松软无力,书画渗浸,遑问其能上印刷?此无他,拘守祖宗旧法,不肯传人,亦不愿学人,徒恃天然腐烂漂白,致纤维脆弱而不知觉,尚自矜曰:世界舍我宣纸而外,再无更好的纸张,而不知早为高丽纸取而代之矣。

其他各纸,亦莫不蹈此弊病。设非中国迷信未尽破除,早已成为废纸。即闽赣浏所产之花胚、杭连、毛边、毛鹿、汀贡,在此钢笔盛行时代,亦将摒弃于市场之外。中国纸业前途,非常危险,又岂仅目前纸荒问题而已哉?当前问题,于救济纸荒外,尚须顾及战事后纸业之维持及发展。救济之道,如治病然,先穷其病源,视其环境,然后对症下药,方能奏效。

中国纸之不能上印刷用钢笔者,以其质地松软力弱,不如外国纸之紧密致也。现代文化所用之纸,第一要能双面能印,第二要能上铅石印机,第三要能写钢笔。具此三要,然后乃能不为外纸所排挤。于是一般论者,辄谓手工纸断难办到,非用机器不能成功,则是未加深究之理论。本人对于手工纸,研究有年,并亲赴各省产纸地方考察多次,非造纸技术之不良,实制料死守成规,不知应用化学以改良,根本更不知配料为何事。故有大好原料,不能抄出好纸。若从制料配料改良入手,手工何尝不可抄出现代适用纸张?

按照杜时化的说法,那时农村作坊生产出的纸,恐怕与今天清明、中元所烧的黄色传统纸钱别无二致,手感比较松垮。

不仅不能上机器印刷,在钢笔盛行的当下也面临着被淘汰的命运。

纵然是造纸原材料丰富且质量优秀的湖南,也只能看着每年多达二十万担的原料被出口去日本,变身洋纸后再被返销回国。

为此他建议,此后政府派专员下乡设所指导,并予以贷款、免税等权益,调动作坊主们的热情。

这样即便在战争结束后,中国的手工造纸业也已经完成转型,就算西方纸再进入国门,也不用担心功亏一篑了。

但命悬一线的国民政府无力如杜先生所愿,在全国这么大张旗鼓地扶持造纸业。

22

到了1942年,衡阳《力报》又刊登了一个造纸厂主谭天萍的专访。

谭那时由记者转行经营洪江造纸厂四年,他们厂生产的纸由于本地商人购买力弱,只能冒险运往外地销售。

但即便只运到同属湖南的衡阳,运费也已经与纸价相等。

当谭尝试将纸售往重庆时,更是在路上耗时六个月之久。

好不容易找到门路略有盈利,回洪江又遭遇物价飞涨,一市担米在三个月内从三十八元涨到一百一十元。

造纸厂每个月的产值不过两万元刚出头,要维持造纸厂上百名工人的生活支出,不吝天方夜谭。

而谭的造纸厂本来生产一种色泽极白的贡用纸,标价每刀25元,被商人强买一空。

后来因为造这种纸成本过高,洪江造纸厂不敢贸然再做,却不料之前商人囤积居奇,直接摆出一刀50元的价格。

所以,在文章的最后,谭呼吁道:

“切实的获得地方的扶助,买者卖者直接交易,勿遭受商人的剥削……”

这是最基本的事情,比重新办厂,另辟天地,要紧的多。

至于政府怎么实施统制,那倒是枝节问题了。

然而,在日本人的强行工业化背景下,被杜时化盛赞的高丽纸之境况也不容乐观。

其传统制造技术在很长一段时间里趋于消亡的危险境地。

23

20年前,为了启动故宫倦勤斋(建于1772年)通景画的修复工程,时任故宫博物院文保科技部副主任的曹静楼先生曾经特地前往韩国,寻找质量与乾隆高丽纸相敌的桑皮纸。

然而,寄希望在高丽纸的故乡有所发现的曹老师终是未能如愿。

沧海桑田,制造古纸的原材料也出现了问题。

从前桑树资源丰富,造纸多用生长3-4年的桑皮,砍下后还要静置1年陈化。纤维拉力之类都是达到了极佳状态,再进行后续工作。

这样高昂的时间成本,也是故宫复原工作遇到的一大难题,限于原材料的稀缺已经不可能做到百分百一模一样。

近些年的再三访查之后,这项仿造乾隆高丽纸的任务被交托给了安徽潜山县驼岭造纸厂。

经过前后数十次的试验和调整,终于造出了强度超过乾隆高丽纸的替代品。

无独有偶,2002年,国家图书馆决定修复现存的《永乐大典》时,因为经鉴定,大典使用的是皮纸,故而后续工作也使用了找到的乾隆高丽纸。

随着朝韩分治等诸多事件,真正高丽纸在上世纪40年代后因为贸易线路的中断而逐渐退出了中国历史的舞台。

倒是如迁安高丽纸之类的仿制品还在继续着它的辉煌。

像显记纸厂,很早便为八路军供应部队用纸。

迁安生产的桑皮书画纸还和南方的宣纸并称,有“南宣北迁”之说。

文化在交融之中接力向前的魅力,或许正在于此吧。