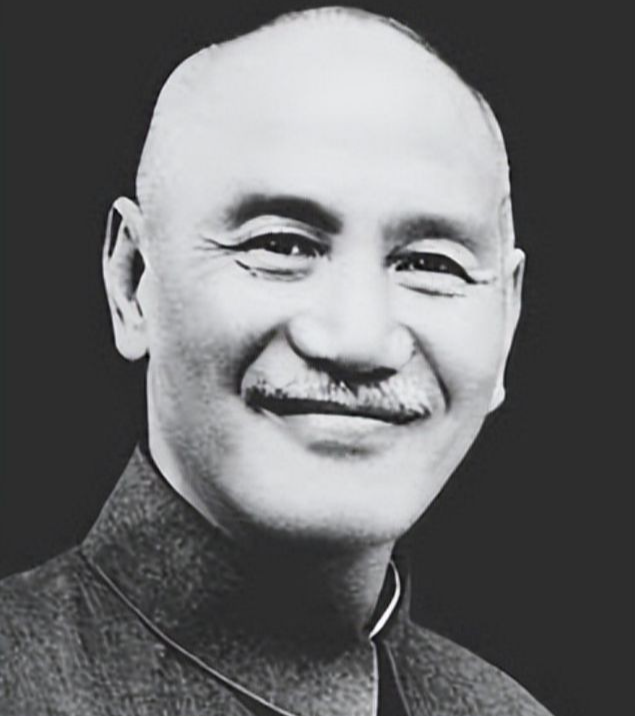

他是民国时期最臭名昭著的"东陵大盗",也是一位将领。

1889年,孙殿英出生在河南永城的一个普通农家。与其他军阀不同,他并非科班出身,也不是什么名门望族,却在乱世中凭借着过人的胆识和权术,一步步挤入了民国军界的上层圈子。

真正让孙殿英名声大噪的,却是一场盗墓行动。

1928年,他以"演习军事"为名,率部队包围了清东陵。这座帝王陵寝沉睡了数百年,终究逃不过一个军阀的觊觎。他派出工兵营,用炸药轰开了慈禧太后和乾隆皇帝的陵墓。

当时的《京报》报道称,孙殿英从陵墓中盗走了价值连城的稀世珍宝,其中包括慈禧太后的翡翠白菜、金丝楠木家具,以及大量珠宝玉器。

许多文人雅士痛斥孙殿英是"败坏人伦的强盗",但这样的谴责声并未对他造成太大影响。相反,这次盗墓反而让他获得了大量财富,为他日后的军事扩张提供了资本。

20世纪30年代,日本对华北的蚕食,孙殿英逐渐将目光转向了抗日战场。他参加了察哈尔抗战和长城抗战,在宋哲元将军的支持下,担任了察北保安司令一职。

这段时期,他表现出了一定的爱国热情,在抗击日军的战斗中也确实立下了些许战功。

可是孙殿英的政治立场始终飘忽不定。他既不像阎锡山、冯玉祥那样成为举足轻重的实力派军阀,也不甘心做蒋介石的附庸。在国共两党之间,他更是玩起了左右逢源的把戏。

尽管孙殿英因盗墓而恶名远播,但他在治军方面还是有几分本事的。他麾下的部队纪律严明,在河南、山西等地驻防时,倒也没有像其他军阀那样胡作非为。

当地百姓私下议论,说他虽然做了伤天害理的事,但对待老百姓还算客气。

1939年,孙殿英带着他的新五军驻守在太行山东麓的林县一带,他的部队虽然被蒋介石视为"杂牌军",但在当时却有些微妙。

1939年,八路军抗大一分校与第五专署路东办事处就驻扎在孙殿英的新五军驻地附近。本该是共同抗日的两支队伍,却因为某些人的挑拨,时常发生摩擦。这种紧张局势,直到彭德怀的到来才出现转机。

彭德怀从河南返回太行时路过抗大一分校。校长何长工向他汇报了与新五军之间的矛盾,彭德怀闻言后沉思良久。

作为一个经验丰富的军事指挥官,他深知在抗日战争的关键时期,国共两党的军队更应该精诚合作。于是,他决定亲自会见孙殿英。

彭德怀带着何长工和几名警卫员来到新五军军部时,孙殿英有些意外。在当时的形势下,八路军的高级将领主动登门拜访,这样的事并不多见。或许是来人不多,显得诚意十足,向来警惕的孙殿英也放松了戒备。

会面中,彭德怀以其特有的直爽作风,毫不掩饰地分析了当前的局势。

他指出蒋介石一边号召抗日,一边打压异己的做法,既不利于抗战大局,也会让像新五军这样的部队陷入两难境地。这番推心置腹的谈话,恰好说到了孙殿英的心坎上。

作为一支杂牌军的统帅,孙殿英在国民党军队体系中处境尴尬。他的部队常常得不到足够的军需补给,却总是被派去打最危险的仗。

彭德怀的坦诚,让他看到了一条新的出路。几天后,孙殿英主动前往抗大一分校,与彭德怀和何长工进行了更深入的交谈。

彭德怀详细阐述了共产党的抗日主张,强调只有民族统一战线才能最终战胜日本侵略者。孙殿英被这种远见卓识所打动,表示愿意与八路军保持友好关系。

从此,新五军与八路军的关系发生了微妙的变化。其他国民党部队对八路军129师百般刁难时,孙殿英的部队始终保持克制,甚至在某些关键时刻还给予了暗中帮助。

默契的合作,引起了刘伯承的注意。他们认为可以进一步争取孙殿英,便派386旅旅长陈赓去与其谈判。

虽然孙殿英表示愿意秘密接受129师的领导,但态度仍显犹豫,只说等时机成熟再公开表态。这种摇摆不定的态度,让刘伯承产生了疑虑,因此并未对其许诺太多。

1943年,孙殿英率部投靠了日本侵略者,接受了日伪军第七集团军总司令的职务。这个举动,不仅让共产党失望,也让许多抗日将领感到不齿。

孙殿英的变节还未结束。1945年日本投降后,他又巧妙地为自己开脱,声称投敌是奉了蒋介石的密令,是为了打入敌人内部。

这种说辞虽然牵强,但在当时的政治氛围下,却成功地为他赢得了一个转身的机会。蒋介石将其部队改编为国民革命军新编第三纵队,让他继续把持豫北军权。

当国共内战爆发后,孙殿英再次展现了他善于见风使舵的本性。他积极响应蒋介石的号召,将兵力部署在河南汤阴,成为国民党在豫北地区的重要屏障。

1946年10月,他奉命派出5000人袭击解放军阵地,却遭到顽强抵抗,损失惨重。这次失利让他变得异常谨慎,从此几乎足不出汤阴城。

1947年,刘伯承发起了声势浩大的豫北战役。短短十天之内,解放军就占领了豫北大片地区。孙殿英的部队在这场战役中节节败退,伤亡惨重。

但即便在如此不利的局势下,他仍然拒绝投降,一心想着死守汤阴。

在这座古城的城墙上,孙殿英布置了严密的防御工事。他认为解放军不善攻城,又缺乏重型武器,想要攻破固若金汤的汤阴城并非易事。

他低估了解放军的战斗意志和军事智慧。解放军采用了"围点打援"的战术,先后击溃了来援的国民党部队,使汤阴成为一座孤城。

让孙殿英始料未及的是,蒋介石对他的求援电报态度冷淡,蒋介石只是让他"顽强坚守",连一点实质性的支援都没有。孙殿英深感失望,他终于意识到自己不过是国民党军队中的一枚棋子。

1947年5月1日,解放军对汤阴发起总攻。面对猛烈的炮火,城防工事很快被摧毁。孙殿英的部下纷纷逃散,就连负责督战的副司令刘月亭也无力维持军心。

孙殿英接受现实,选择了投降。第二天早晨,当解放军进入汤阴城时,发现孙殿英正蜷缩在一个地堡里。

孙殿英被解放军俘虏后,许多官兵都主张严惩这位背信弃义的军阀。一位姓周的营长更是怒不可遏,指着孙殿英痛斥其汉奸行径。

然而,中野司令刘伯承的一句话改变了他的命运:"此人不可杀,他对我们有恩。"这简单的一句话,不仅保住了孙殿英的性命,更是展现了共产党人特有的胸襟和气度。

刘伯承没有忘记八年前在太行山下的那段交情,没有忘记孙殿英曾经给予129师的帮助。

刘伯承不仅没有苛责孙殿英,反而设宴款待了这位故人。

在饭桌上,刘伯承提起了当年孙殿英让路、送枪的往事,这让满脸惭愧的孙殿英感动不已。这顿饭不仅是一次简单的招待,更是对往日恩情的郑重回应。

在押送途中,刘伯承特别叮嘱押送人员要确保孙殿英的安全,担心半路会有人劫走这位特殊的俘虏。这份细致入微的关怀,让孙殿英深深体会到了什么是真正的宽容与仁义。

到了军法处后,工作人员也按照刘伯承的指示,给予孙殿英优待。

考虑到他年事已高,还特意安排了医护人员照顾其起居。然而,孙殿英吸食鸦片多年,患上了严重的"烟后痢"。尽管军法处竭尽全力救治,但这种病在当时的医疗条件下几乎无法治愈。

1947年9月30日,孙殿英在军法处病逝,享年58岁。临终前,他流着泪向身边的工作人员忏悔,说自己做了太多伤天害理的事,既对不起老百姓,也辜负了共产党的信任。

他感叹共产党的宽宏大量,遗憾自己未能及早醒悟。

孙殿英去世后,军法处依然以人道主义精神对待他的遗体,为他购买了棺材,安排了妥善的安葬。这种对待俘虏的人性化做法,在当时的战争环境下实属难得。

孙殿英的儿子孙天义并未继承父亲的军事道路,而是成为了一名文物保护专家。这似乎是对其父"东陵大盗"往事的某种救赎。