在二十世纪中国山水画的转型浪潮中,白雪石以其独特的艺术实践构建了一座连接传统与现代的美学桥梁。这位出生于北京古都的艺术家,毕生致力于在宣纸与水墨的方寸之间探寻中国山水精神的当代表达。从师承吴镜汀、梁树年等传统派大师,到在中央工艺美术学院的教学实践中形成独特风格,白雪石的艺术历程折射出二十世纪中国画家在传统与现代之间的艰难抉择。他的青绿山水既非对古人的简单模仿,也不是对西方技法的全盘接受,而是在对传统程式进行解构与重构的过程中,创造出具有现代审美特质的视觉语言。

一、笔墨程式的解构与重构

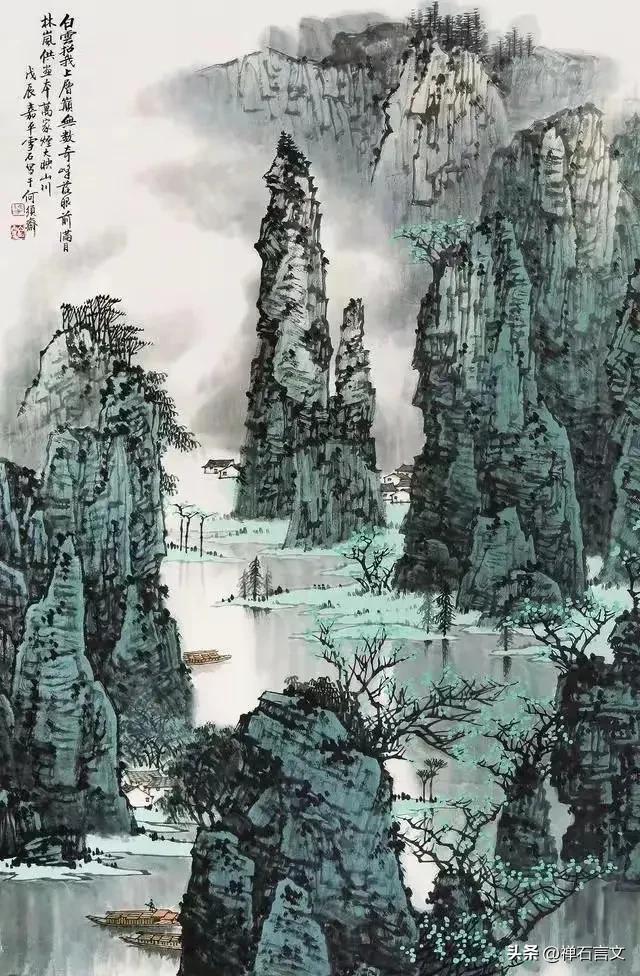

白雪石对传统皴法体系的突破具有革命性意义。他早年临摹宋元名迹时便注意到,传统山水画中的斧劈皴、披麻皴等程式化语言,在表现现代人视觉经验中的真实山水时存在明显局限。在《漓江春晓》系列作品中,画家将传统皴法拆解为更具抽象性的笔触单元,通过墨色浓淡的韵律性排列,既保留了山水画特有的书写性特征,又创造出类似音乐节律的视觉节奏。

在色彩运用方面,白雪石开创性地将青绿设色与水墨晕染相结合。他研制的矿物颜料经过特殊调配,既保持传统石青、石绿的厚重质感,又具备水彩般的透明层次。《黄山云海》中,画家通过多层积染的青色与留白形成的云雾相互映衬,营造出介于真实与虚幻之间的诗意空间。这种色彩处理方式既突破传统青绿山水"色不碍墨"的禁忌,又避免了西画写实色彩的匠气。

构图章法的现代化改造体现着画家对传统视觉程式的深刻理解。白雪石常将北宋山水"三远法"的观察视角与西方焦点透视相结合,在《春山积翠图》中,前景的巨石运用仰视视角强化视觉张力,中景的山体采用平视构图展现层次变化,远景的群山则以俯瞰视角营造空间深度,形成多重视觉焦点的交响效果。

二、视觉经验的诗性转化

白雪石的写生实践具有方法论层面的创新意义。他每年深入黄山、漓江等地写生时,总是携带特制的速写本,用炭笔快速记录光影变化与空间关系。这些写生稿并非机械复制自然,而是经过审美意识过滤的"意象捕捉"。在《漓江烟雨》的创作过程中,画家将不同时间段的速写素材进行蒙太奇式重组,构建出超越现实的诗意空间。

对光影关系的中国式表达是白雪石的重要突破。他借鉴宋代米氏云山的墨韵处理,发展出独特的"逆光皴"技法。《夕阳秋山图》中,画家用淡墨渲染山体背光面,通过留白表现光线穿透云层的瞬间,这种处理既符合视觉真实,又保持水墨的写意特性,创造出类似印象派的光色效果却更具东方韵味。

空间意识的革新体现在对传统留白手法的创造性运用。白雪石常将云雾处理为具有实体感的白色块面,在《云起太行》中,流动的云气既是画面构成元素,又是分割空间的视觉符号。这种"计白当黑"的现代演绎,使画面空间突破二维局限,形成多维度的视觉体验。

三、文化基因的当代激活

白雪石对山水精神的现代诠释建立在对传统文化的深刻理解之上。他常引用石涛"笔墨当随时代"的观点,认为传统程式不应成为创作桎梏。在《江山无尽图》中,画家将郭熙"可行可望可游可居"的山水理念转化为现代人的栖居理想,通过点景人物的衣着与活动暗示时代特征,实现古典意境的当代转译。

在材料语言的拓展方面,白雪石进行过大量实验性探索。他将皮纸与生宣结合使用,利用不同纸张的吸水特性创造丰富的墨韵层次。在《雨后千山》中,画家先用矾水处理局部纸面控制渗化范围,再施以积墨法,形成类似水彩画的湿润效果,这种技法创新极大拓展了水墨的表现维度。

教学体系的建构是白雪石艺术思想的重要实践。在中央工艺美术学院执教期间,他提出"师古人、师造化、师心源"的三段式教学法,强调传统临摹、写生观察与个性创造的有机统一。这种教学方法培养出大批兼具传统功底与现代意识的山水画家,推动学院派山水画教育体系的完善。

在全球化语境下回望白雪石的艺术探索,其价值不仅在于技法的创新,更在于为中国山水画的现代转型提供了范式参照。他证明传统程式不是束缚创作的枷锁,而是可以激活的基因库。那些看似矛盾的传统与现代、东方与西方、写意与写实元素,在白雪石的笔下转化为和谐共生的视觉诗篇。这种转化不是简单的形式拼贴,而是建立在对中国文化深层结构的透彻理解之上。当今天的艺术家面对数字媒体与当代艺术的冲击时,白雪石的艺术实践依然具有重要的启示意义:传统的现代化不是对文化基因的篡改,而是对其内在生命力的唤醒与再造。