如果你有人问起周朝的历史,那可能会说:“有啥好看的,赵武灵王面临的挑战更加引人入胜。”但周朝并非无聊的课本章节,它的故事就像一个年迈长者,在低吟中隐藏着不凡的智慧。

想象一下,千年之前,闪电划破天际,牧野之战中的兵器交锋,那是历史上的闪光点。

这场战役不仅仅是胜负,还是一个朝代的命运转折。

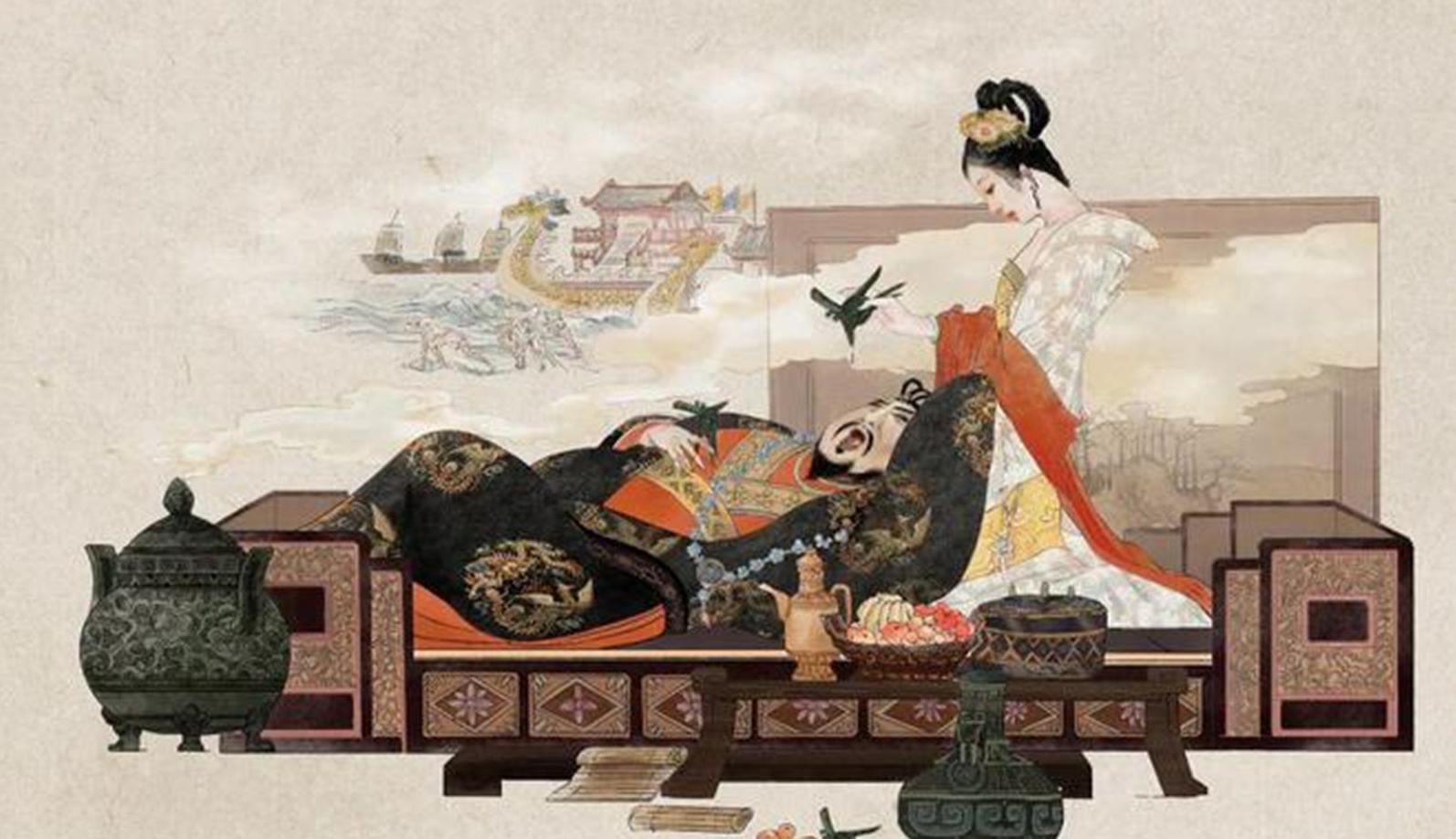

武王伐纣的胜利不仅夺得王权,也令后人看到权力背后那些鲜活的生命。

是了,周朝的故事,从这里开始,也许更是一种宿命。

八百年的沧桑如何塑造了地基广袤的中华文明?

从牧野之战到制度奠基周朝的帷幕由牧野之战拉开,但那时的周人,就是偏居一隅的小部族。

于是,当槐树下的渔民突然开始议论文王的策略,这就不仅是杰出领导者的政治智慧。

文王,不动一兵而已凭借学识与仁德,成就联盟。

邻里传来文王与太姒的婚礼,那次姻亲缔结不止是家族的结合,更是陆地辽阔的开始。

同时,周公摄政的那段岁月,细细磨砺出礼乐制度,像是在微风中缀织的草坪,浸润在周公的愿景中。

那时,有人在问:“礼和乐之间,藏着的到底是什么?”是制度、是文化,还是周人渴望的安宁?

西周的沉浮与王权挑战但历史并未止步于繁荣,昭王南征的溺亡成了警示中的一环。

人们站在汉水旁,望着远天,看不到昭王的身影,却留存了周朝的命运。

旁观者眼中的强盛,不过是飘忽不定的泡影。

穆王则谱写了另一首不安的乐章,其远征中犬戎的跃动像是流离失所的梦呓。

当专制与集权的合谋扰乱了人心,厉王无法维系的赌注,终化为国人暴动的涌动波涛。

有人感慨:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。”那,再盛大的改革,如何能不留下裂痕?

几代人的尝试过后,平王东迁时,知晓自己已是众多诸侯的陪衬。

当年迁都洛邑,王权岌岌可危,王室不再是权力的中心。

在王宫中,浮动的阴影交织着各国势力,余臣与携王并立,皇室直辖区如小巷般狭窄。

齐桓公展示出另一种智慧,他尊王攘夷,既为国誉,也成就自己的霸权。

不远处的庄王问鼎,一声轻问犹如指尖轻叩:“这个鼎的重量,能否为我支撑更大的王座?”而当战国的风云自天边涌起,周天子的身后,周国早已分裂殆尽。

周朝遗产对后世制度文化的影响转眼已是别时,精神在社会的迷宫里清晰出现。

周的遗产非但未被历史遗忘,反作为活力源泉传至后世。

后来的王朝接续周人智慧,官僚体系走向成熟,帮助引导运行。

礼乐制度因孔子的赞美而再次成为文化的根基,与我们今日的生活依然遥相呼应。

农地制度、哲学思想,金文到篆书的演变,到如今都在展现那不灭的余响。

而步入现代,秦之郡县制与汉家传承的儒术,亦自周朝人缔造的版图中闪耀光辉。

结尾:致敬时间流转中的永恒回眸之间,周朝的故事仿佛在指尖相触令我们心生光芒。

它不是单纯的兴衰,而是告诉我们生命中那些必须正视的变迁。

八百年的挑衅与承载交织成历史滚滚的洪流,我们眼中的文明不过是永恒变革的一次次叩响。

那“周亡而文明不灭”的寓意,让生命的色彩在新时代的云层间闪烁。

破碎之后的重建,兴亡间的轮转,正是我们文化的灵感启示。

通过沧桑岁月,周朝留下的确是无法掩饰的风采,缀满我们前行的道路。

战国时代

华夏族作为汉民族的前身,汉民族是华夏族发展而来的,在汉朝以前,汉族的名称是华夏族!