清晨的北京琉璃厂,人声鼎沸,熙来攘往,毛笔店的门口站着一个瘦弱的少年。

他每天都如约守候在门前,双手沾满了墨汁,不少路人都忍不住多看他几眼。

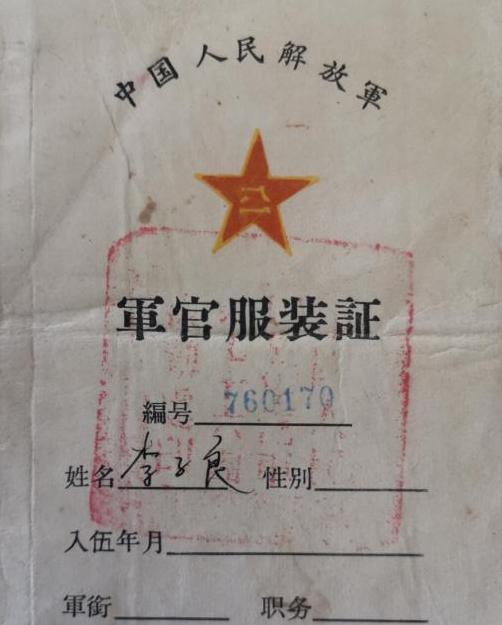

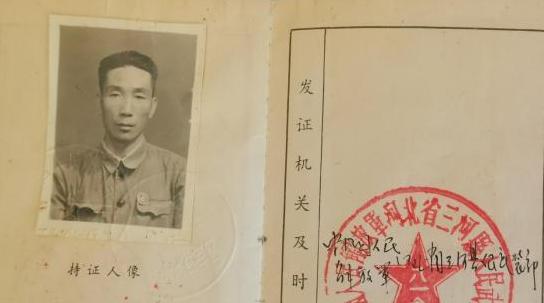

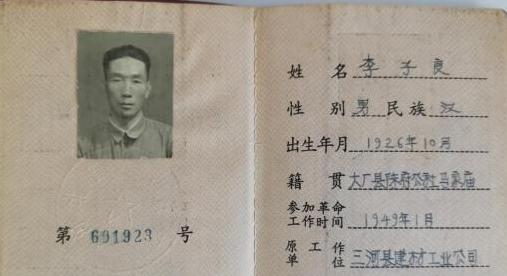

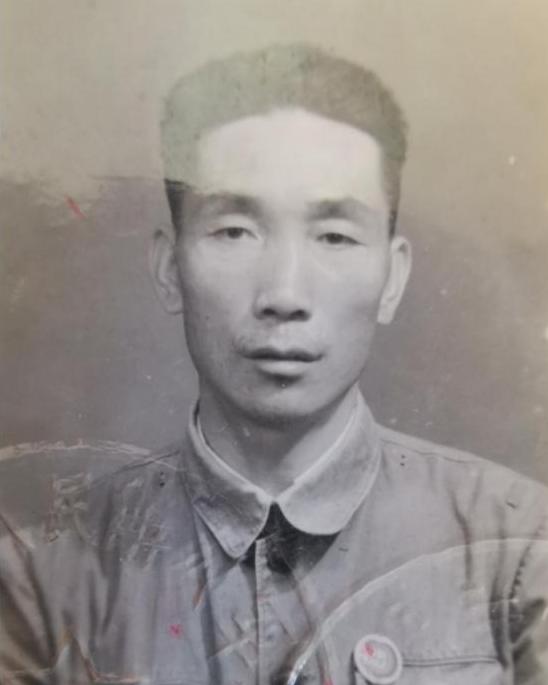

他就是我们的主人公,李子良。

李子良15岁时就来到这个文化气息浓厚的街区,在一家叫李宝臣的毛笔庄当学徒,在这里,他不仅磨练了制笔技术,也开启了革命旅程。

早年岁月:从北京学徒到革命道路15岁那年,李子良告别了泥巴地,告别了河北的那个小村庄,来到北京琉璃厂当学徒。

这是他人生中第一次如此长时间地离开家,当时的他做梦也没想到,这会成为他生命中的一个重要转折。

他的父亲总是嘱咐他要努力工作,学会一技之长,小小年纪的李子良就在老艺人的严厉指导下开始了学徒生涯。

对于一个15岁的孩子来说,这样的磨练着实不易,但他没有退缩。

李子良每天凌晨四点起床,把店面打扫得一尘不染,为师傅准备早餐,然后开始学习制笔。

从割制笔管到雕刻笔杆,无论是手上被划伤还是肩背的酸痛,他从未喊过一声苦。

那个时代生活艰苦,有太多事情需要依靠自己的努力和汗水来解决。

在李子良的坚持下,几年后他终于出师,打下了坚实的文化和技术基础,却没想到历史洪流会把他卷进一个更大的舞台。

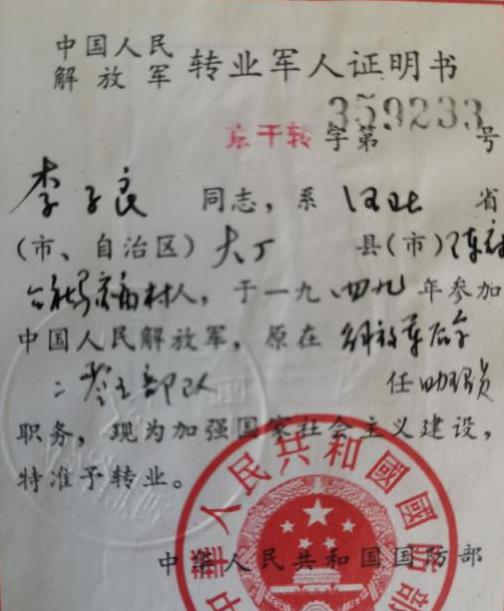

抗美援朝:战火中的成长与担当年轻的李子良没有一直停留在制笔的世界里,随着解放战争的爆发,1949年,他做出了一个超乎常人的决定——参军入伍。

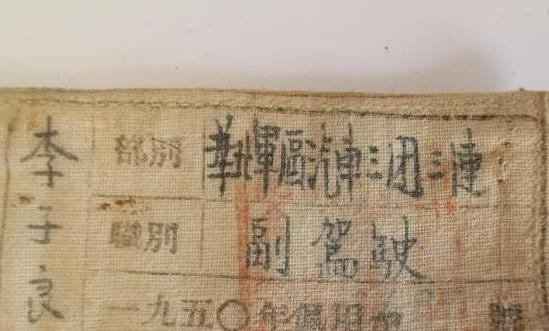

入伍后的第一站是在41军的通讯营当通讯员,随后转入汽车三团,成为一名副驾驶员。

他的人生再次翻篇,从制笔师傅变成了一名汽车兵。

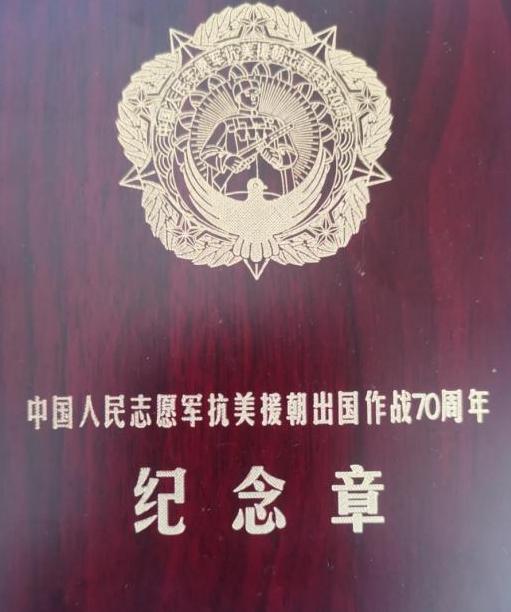

随着抗美援朝战争的打响,战场上的李子良面对着的是死亡与恐惧的考验。

帝国主义者的威胁让志愿军压力倍增,而李子良所在的汽车运输队更是承担着极大的风险,频繁遭遇敌机的轰炸考验。

而李子良的勇敢与坚韧精神显得尤为突出。

有一次,李子良的卡车在运输途中被炸弹的气浪卷进山谷,但他凭着顽强的意志和技术,把车慢慢开上来,完成了一次近乎不可能的使命。

在战场上,他学会了面对死亡,也懂得了团结和不屈的精神。

他与队友们在极其艰难的条件下完成一次次任务,这不仅是对生命的考验,更是对信仰的坚定。

李子良和战友们的付出,为中国的和平与安全做出了不可磨灭的贡献。

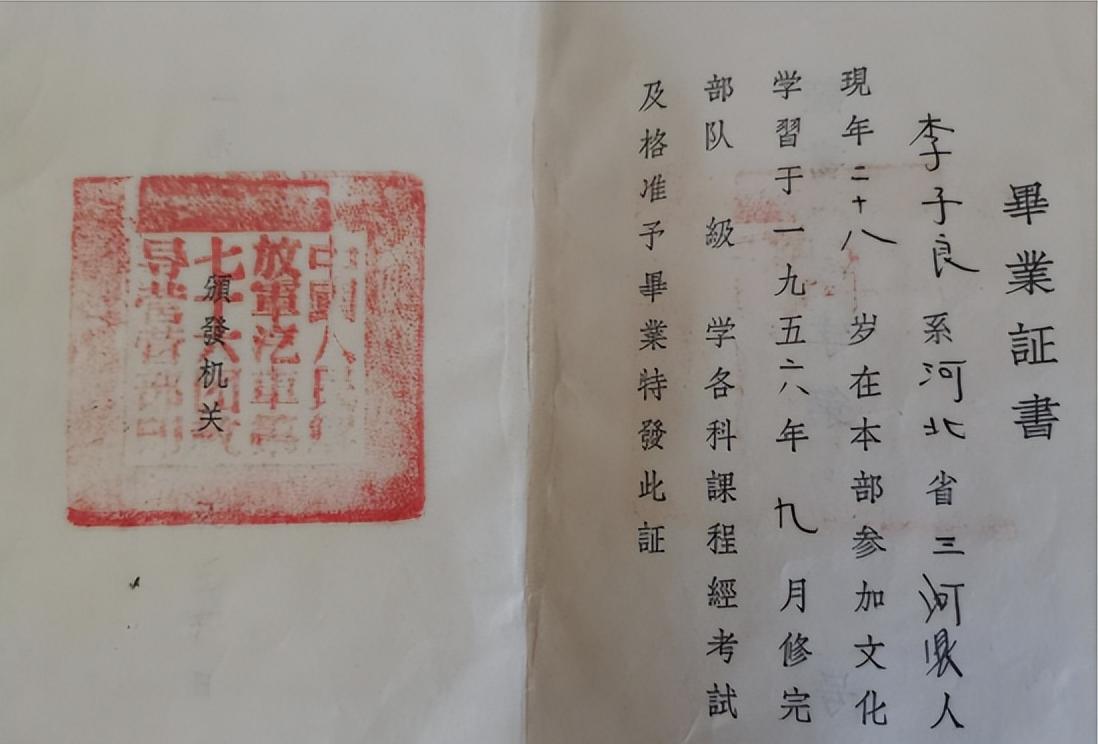

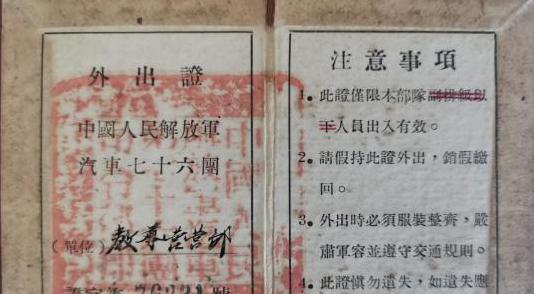

抗美援朝停战后,李子良前往青海,加入汽车76团,进驻格尔木兵站。

他们的任务是征服雪域高原,保障国防物资运输。

青海的环境异常恶劣,寒风刺骨,高原反应令人痛苦不堪。

但李子良却如同青藏高原上的一颗青松,挺立不屈,艰苦奋斗。

有一年的冬天,李子良和战友们在唐古拉山遭遇了百年不遇的暴风雪,道路被积雪覆盖。

他们用铁锹、甚至用脸盆推雪开路。

李子良所在的76团愣是用几天的时间,硬生生地开辟出一条雪胡同,确保运输线通畅。

青海的十年,锤炼了李子良无畏无惧的意志。

他和战友们用坚持与奉献,用青春和汗水筑起了一道坚固的防线。

对李子良而言,这不仅是一场生命的挑战,更是一场心灵的洗礼。

转业之后:工业管理的新篇章

随着国家的发展,李子良从部队转业到地方,进入工业管理领域。

在三河县交通局汽车修配厂内,他从一名军人变成了一名管理者。

在经济落后的60年代,这样的转变不仅仅是角色的更换,更是思想的洗礼。

他和他的团队将汽车维修、零部件生产推上了新的高度。

他不止是个领导者,更像是一位激情四溢的工友,和工人们一起并肩作战,攻克各种技术壁垒。

看到工厂从无到有的发展,他仿佛看到了自己在各条战线上的付出得到了最好的回报。

这样的李子良,不论环境如何变化,不变的是他从不放弃的初心。

李子良的故事承载着一个时代的精神。

这位耋耄老人用行动诠释了何谓“不要扬鞭自奋蹄”。

他的一生,不仅是个体的奋斗史,更是一个时代的缩影。

当我们回望过去,他的事迹仍然在鼓舞着我们;而如今他站在历史的长河中,就像一位精神火炬手,继续照亮新的航程。