梨园公会位于北京是元宣武区樱桃斜街65号 。是在京戏曲界人士的群众组织,清康熙以后,名称几经变化,先后名为“精忠庙”“正乐育化会”“北京梨园公益会”“北平梨园公会”等。

梨园公会源起晚清东草市精忠庙,庙首如程长庚等曾管理组班、艺人福利与纠纷。1912 年发起正乐育化会,谭鑫培任会长,操办福利与赈灾。1928 年梨园公益会成立,后经改组,1936 年成北平梨园公会,杨小楼、梅兰芳等曾为董事。1947 年改称京剧公会。其发展见证了戏曲界的组织变迁与历史演进。

从梨园公会黑漆大门进入,穿过短暂的门道,迎面是影壁墙上镌刻着充满了戏曲味道和风格的“梨园公会”四个大字。

1936年7月正式成立。选出杨小楼、尚小云、于连泉、荀慧生、程現秋、梅兰芳、余叔岩、谭富英、马连良、高庆奎、王又宸等15人为董事。周瑞安、侯喜瑞、程继先等15人为候补董事。1045年梨园公会再度改组,选举尚小云为理事长,沈玉斌、陈少霖为副理事长。不久,尚小云因演出繁忙请求辞职,由沈玉斌接任。王瑶卿、肖长华任监事。从精忠庙到梨园公会,名称和负责人虽不断更换,但行规不变。

行规为会员必须遵守的行业准则,内容大致为:不许鱼竿钩鱼(将主演、场面挖走),不许在班撕班(破坏团结、使班社涣散、垮台),不许临场推诿(不接受角色),不许在台上起哄、笑场、阴人、错报家门等。凡违反行规者“革除梨园”。1947年下半年,梨园公会换届选举,改称京剧公会。新会长叶盛章,副会长沈玉斌,常务理事李洪春、萧盛萱、叶盛长、白云生、沈玉才等。不久,因拒绝北平政府命令组织欢迎国大代表张道藩的义务戏,叶盛章被逮捕。

梨园公会为中式庭院布局,设有回廊,青石板路记载着无数梨园子弟的足迹,四周回廊挂着戏曲名角画像 。

院子的南方是梨园公会的主展厅,东墙从徽班进京到戏曲表演的“四功五法”以及“行头”等进行了较为全面和详细的介绍。

通常说的徽班进京是怎么回事?乾隆五十五年(1790年),在南方享有盛名的安庆徽戏班“三庆徽”(后来称三庆班)为给乾隆皇帝祝寿,由高朗亭领班进入北京。祝寿结束后留在北京继续演出,在北京受到观众的欢迎。在随后的几年里,北京又先后出现了“四喜”“启秀”“霓翠”“和春”“春台”“三和”等多个戏班,除了“启秀”“霓翠”是昆曲班外,其他都是徽班。其中“三庆”“四喜”“春台”“和春”四大徽班影响力最大,颇有压倒其他剧种、戏班之势。史称“四大徽班”。

同光十三绝一指的都是谁?“同光十三绝”指的是清朝同治、光绪年间北京13位京剧、昆曲著名演员的合称。以据称是沈蓉圃所绘彩色服装写真画得名。里面包含程长庚饰演的《群英会》鲁肃、卢胜奎饰演《空城计》的诸葛亮、张胜奎饰演《一捧雪》的莫成、杨月楼饰演《四郎探母》的杨延辉、徐小香饰演《群英会》的周瑜、谭鑫培饰演《恶虎村》的黄天霸、梅巧玲饰演《雁门关》的萧太后、朱莲芬饰演《玉警记》的陈妙常、时小福饰演《桑园会》的罗敷、余紫云饰演《彩楼配》的王宝钏、郝兰田饰演《行路》的康氏、杨鸣玉饰演《思志诚》的闵天亮、刘赶三饰演《探亲家》的乡下妈妈。也有学者考证,这幅画作是根据沈蓉画绘制的戏曲人物拼接而成。不过,这幅画作所绘人物及扮相都有很高的史料价值。

京剧老生“三鼎甲”说的都是谁?

京剧形成时期,老生行三位最杰出的代表人物余三胜(1802-1866)、程长庚(1811-1879)、张二奎(1814-1864),由于这三位来自不同的地方,演唱的腔调和字音等都带有不同的特色,有学者认为他们分别代表“汉派”“徽派”“北派”三个具有地域语音特点的派别。他们在逐步熔铸为“京调”皮黄戏的过程中有着不可替代的历史功绩,被梨园界誉为老生“三鼎甲”,相对于后来也被称为三鼎甲的谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬而言,是为“前三鼎甲”。其中,程长庚对后世的影响最为广大而深远,人称“大老板”。

后来,又有京剧老生“新三鼎甲”之说,就是京剧成熟时期的三位最杰出的老生演员,即谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬。这三人在促使京剧艺术走向成熟的过程中居功至伟,并创造了前所未有的独具特色的表演艺术流派,称为“谭派”“孙派”“汪派”。其中“谭鑫培”的谭派影响无所不在,当时就有“无生不学谭”的说法,后来的老生流派都多多少少受到谭鑫培的影响。孙菊仙、汪桂芬二人在当时也有很大的影响力,不过孙派、汪派传人较少。

京剧为什么被称为国剧?

我国的戏曲文化源远流长,最近的一次调研统计是全国有348多个剧种。而京剧虽然以“京”字命名,却不是北京的地方戏,也不是单纯的南方戏或者北方戏,它是综合了安徽、湖北、江西、江苏、陕西、山西、河南、河北等多个地域的地方戏曲特点,集合了南北戏曲的艺术精华,反映的是全国各个地区人民的生活状态和中华民族的文化风貌。京剧观众和京剧艺术团体广泛分布于全国各地,同时京剧在海外也有深远的影响力。

中国的各个戏曲剧种看似千差万别,但它们在很多方面都有相通的地方。京剧不仅在表演、情节、行当、音乐、服饰、剧目、声腔等方面体现了戏曲艺术的共同之处,还摒弃了明显的地域特色,最为规范、完整、成熟、精粹。因此,京剧是我国戏曲艺术体系中集大成于一身的代表性剧种,是当之无愧的国剧。

“内廷供奉”是什么意思?指晚清兼在清宫内廷演出的外班京剧演员。清乾隆、道光时内廷先后设南府、升平署,专事宫廷演出,由习艺太监或旗籍、民籍入宫习艺的学生承应。光绪九年(1883)起改为选定外班著名京剧演员若干人担任“教习”给以银米,不定期地召进内廷演出,即称为内延供奉。杨隆寿、谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、杨月楼、杨小楼、陈德霖、王瑶卿、金秀山、王长林等均当过内廷供奉。

“角色行当”是什么意思?

这是中国戏曲的表演体制。也可以作“脚色行当”,通称“行当”,简称“行”。在戏曲的表演体制中,将剧中人物按不同年龄、身份、性别、性格划分成不同的类型,将之称为行当,比如生行、旦行、净行、丑行等。每一个行当从服装、化装,到表演程式都不同,各行当具有自身个性化的一定之规,所以有“隔行如隔山”之说。行当的划分也是戏曲程式化特点在角色分类上的体现。京剧行当大体分为生、旦、净、丑四类,这是第一层级的划分,在此之下还有更细致的分支。

四大须生说的是谁?

须生是老生的别称,在京剧史上有前后四大须生的说法,前四大须生是指20世纪二三十年代在京剧舞台上影响力较大的余叔岩、言菊朋、高庆奎和马连良,简称“余言高马”;后四大须生是指20世纪四五十年代活跃于京剧舞台的马连良、谭富英、奚啸伯和杨宝森,简称“马谭奚杨”。今日说到四大须生,一般是指后四大须生。这些京剧流派的形成都是建立在师承前辈和相互借鉴的基础上的,例如谭富英是余叔岩的入室弟子:奚啸伯是言菊朋的入室弟子,也向余叔岩学习;杨宝森虽未拜师,却是余派的忠实传人。四大须生的影响一直绵延到今天。

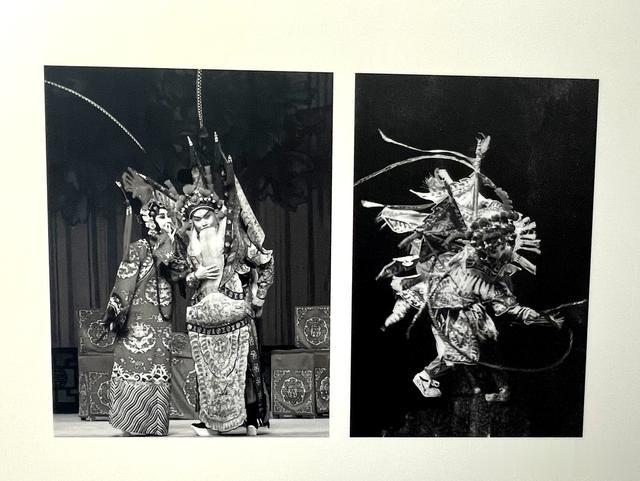

什么叫“四功五法”?

这是戏曲表演的基本手段,是每一个戏曲演员必须掌握的基本功。“四功”是指唱功(歌唱艺术)、念白(话白台词)、做功(表演做戏)、武打(功架武功),习称“唱念做打”。“五法”是戏曲表演的五种技术方法。关于五法,京剧界有几种不同说法:

1、手、眼、身、法、步。手指手势,眼指眼神,身指身段,步指台步,法指以上几种技术的规格和方法,俗称“范儿”。

2、手、眼、身、发、步。发指甩发的技术,此说认为“法”是“发”的讹化。

3、口、手、眼、身、步。“口”指发声的口法。

这是戏曲服装的俗称,又名戏衣。主要指京剧舞台上演员所穿戴服装、鞋帽的统称。如裤、靠、官衣、褶子、裙、盔帽、鞋靴等,分类放置管理。大衣箱放置文职官员及男女衣裙;二衣箱为铠靠等武职将士衣裤;三衣箱为水衣、胖袄、彩裤等;盔帽箱专置盔、冠、巾、帽,鞋靴一般放在三衣箱内,也有另设一箱。

戏装是以古代生活服装为基础,在历代艺术家的实践过程中,得到提高与美化。其式样基本接近明代,也有唐、宋、元款式。近百年,清代旗衣、箭衣等纳入京剧戏装,被广为应用。戏装在使用上不受时代、地区、季节的严格限制,但在实践中已约定俗成地形成一套严谨的穿着规制。京剧界有“宁穿破,不穿错”的术语。

什么是“砌末”?

“砌末”又称“切末”,是指京剧中一切道具的统称。砌末不同于真实生活的用具,而是夸张和装饰化的舞台用具。这些用具是类型化的,大体分为兵器类(刀枪棍棒等)、仪仗类(銮仪器仗等)、宫廷官府用具(令箭堂板印匣签筒等)、生活用具(茶具酒具扇子烛台等)、景物设置(城楼高山等)。

这些类型化的砌末基本都是一物多用,但凡类似的场景和需要,就使用某种类型的道具。例如表示官员升堂,就一定要用印匣签筒;表示武将骑马,就一定要拿马鞭;表示两军对垒,各自的龙套手中都要拿着统一的兵器等。由于京剧演出是写意的,不追求写实,所以戏剧场景中一切应用之物,要么以类型化的砌末代替,要么靠演员的表演来展示。比如,京剧舞台上的砌末“一桌二椅”,就有无限的妙用,能代表各种不同的场景,可以代表山坡、城楼、桥梁、楼船、围墙,还可以是门、床等生活用品。这些场景虽然简易,却给演员表演留下足够的空间,演员正是在这样简单的舞台道具基础上,得以发展各种表演技巧和绝活。

南墙展示了梨园所用的乐器:弦乐器、管乐器和打击乐器。弦乐器中,京胡是京剧主要伴奏乐器,音色刚劲嘹亮;二胡音色圆润柔和,用于多种地方戏曲;板胡常用于梆子腔,声音高亢。管乐器里,笛子分曲笛和梆笛,分别用于典雅和节奏明快的戏曲;唢呐音量大、音色高,用于宏大场面;笙能发多音,音色柔和。打击乐器包括鼓(单皮鼓用于指挥节奏、大堂鼓营造气氛)和锣(大锣、小锣、铙钹各有其用,或突出场景,或配合动作,或增强紧张感)。这些乐器相互配合,为戏曲增色添彩。

西墙展示着梨园所用的龙袍,通常为蟒袍代替 。蟒袍因袍上绣有蟒纹得名,样式为圆领大襟、大袖、长及足、满身纹绣,上为云龙,下为海水 。其颜色与角色对应,皇帝多穿黄色蟒袍;臣僚所穿蟒袍,以红蟒为贵重;性格粗豪者穿黑蟒、蓝蟒;年轻俊雅者穿白蟒、粉红色蟒;年长者穿古铜色或香色蟒 。

北侧窗根下展示着髯口,是戏曲假须统称,类型多样,三绺髯、满髯、扎髯等各有适用角色。制作材料历经变革,工艺复杂。色彩丰富能表年龄与人物特性,它既美化口型,又通过演员捋、甩等动作展现人物情感与性格,是戏曲舞台美术与表演的关键部分,地位举足轻重。

展厅中间的展柜分别展示着盔头。是戏曲中人物所戴冠帽的统称。从外形可分为冠、盔、巾、帽4类,分别适用于帝王贵族、武职人员、便服角色等不同身份的人物,像皇帽归皇帝用、帅盔是主帅戴等。制作时,软件多用缎,硬件主要以纸版、铁纱做硬胎。其制作工艺复杂,硬胎和软胎有不同工序。盔头还会装饰珠花、绒球、丝绦、雉尾等,与戏装搭配协调,在戏曲表演中能鲜明地体现角色身份地位等诸多特点。

靴子是重要戏服配件,种类丰富,厚底靴为男性角色常用,鞋底厚达数寸,可使演员身姿挺拔威严,展现帝王将相风范;朝方靴靴筒矮、底稍厚,多为丑角穿着,便于其灵活表演滑稽动作。靴子以优质布料如缎面制作靴面,工艺讲究,鞋底牢固轻便,色彩依角色身份性格及服装配色而定,与整体造型融合,有力增强舞台视觉效果。

一进院的西房主要展示了梨园行的行头。

西房的南墙上镶嵌着“京剧”两字,“京”与“剧”之间镶嵌着京剧脸谱。满满的戏曲味道。

行头【xingtou】,最早起源于春秋时期,指各行业从业者所使用的专门工具。从业者必须随身携带这些工具,否则就无法工作,因此这些工具被称为各行业的行头。例如木匠使用的凿刀,樵夫使用的斧头等。在现代汉语中,行头有两种含义:1.戏曲演员演出时用的服装道具。2.泛指服装、行装。

戏曲中“行头”的含义

戏曲中最早出现行头”一词,是在宋代戏文《错立身》的第十二出:延寿马,我招你自招你,只怕你提不得杖鼓行头。

自元杂剧起,戏曲班社就到各地演出,处于流动状态。“行装曰行”,班社游走各地的时候,演出服装和道具便成了不可缺少的装备,“行头”也日渐成为戏曲中的专门用语,可泛称一切戏曲演出用服装和服饰道具,包括盔、帽、蟒、靠、帔、官衣、靴、鞋、道具等。不过,在现实生活中,人们还是习惯地用行头专指戏曲演员的服装、武器,而其他的用具,如桌椅板凳之类,一般称之为道具

京剧行头的设计和使用原则

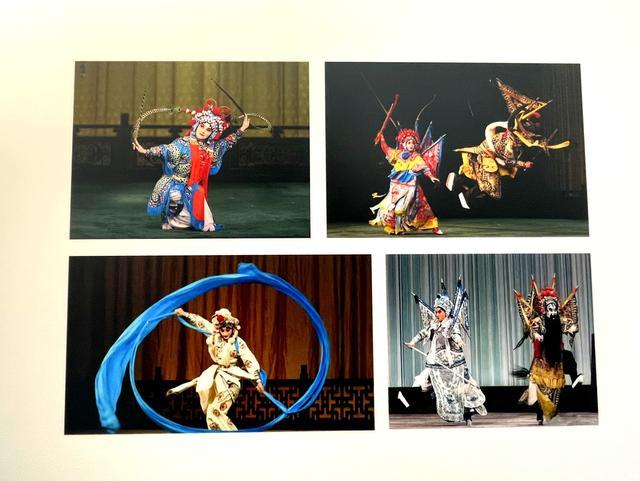

以京剧为代表的中国传统戏曲,常以歌舞方式演绎故事,正所谓,有声必歌、无动不舞”,因此京剧服饰极具舞蹈化、写意化。

1.虚实兼容:出于舞台表演的需要,戏曲服饰对历史人物特征进行了奇张和虚构。京剧行头是在历史人物特征进行了夸张和虚构。京剧行头是在明代服饰的基础上提炼、美化而成的。它不考虑朝代、地域和季节,以美为主导,按不同的剧目、角色行当和人物特点,有基本固定的式样和风格。在舞台上,谁该穿什么,都有独立的规则可循,戏迷往往能见衣辨人。比如,在《四郎探母》中,杨家将穿明式官服,铁镜公主踩花盆底、戴旗头,是清代后妃的打扮。这种不合常理的混搭,在舞台上却毫无违和感。

2.契合民俗:戏曲,生于乡村、演在庙台,与民间习俗有着天然的融合,这也体现在京剧服装浓艳而繁多的色彩上。京剧服装的颜色分为上五色和下五色。红、绿、黄、白、黑为上五色,紫、粉、蓝、湖、秋香为下五色。通过颜色可以判断出人物的身份、等级:黄色代表皇家,紫色彩显富贵,红色烘托喜庆,黑色用于寒门。

3.兼顾美观实用:对于制作行头来说,高档华美的衣料未必都能适用,有时事得其反。例如用软绸做水袖,虽然好看,却没有分量,不容易抖起;而竹衣子(一种用细竹管编成的衣服)虽用料廉价,却透气隔汗,穿在里面能保护行头不受汗水洇染,反而成了演员不可多得的至宝。

行头在戏曲舞台表理上的作用

戏曲行头看似是演员的外在包装,实则是技艺的载体,只有在配合表演、服务人物,烘托情境时,行头的价值才正显现。

1.交代人物身份地位:梨园界素有,“宁穿破,不穿错”,的金料玉律。

“蟒”是帝王将相在正式场合穿的服装,相当于现在的正装。

“宫装”是贵族女性的日常服饰。

“官服”是一般的文官服装,前胸、后背的方块里绣着不同的动物图案。

“靠”,又叫“甲”,是武将的衣服,项背插“靠旗”,帽上常插两根“雉尾”。

“褶子”,是一般平民的便服。

2.暗示性格特点:京剧脸谱的色彩十分讲究,不同含义的色彩绘制在不同图案轮廓里,人物就被性格化了。比如:红脸代表忠勇,黑脸代表耿直无私,蓝脸、绿脸代表草莽英雄,黄脸、白脸代表凶诈凶恶,金脸、银脸代表神妖。

3.有助于演员刻画人物:舞台上,台步是突显角色性别特征的重要形式。生、旦行走的落脚和发力点迥然不同,但这必须倚仗鞋子的形状和质地才能完成,戏曲服装大都在衣袖外缝上一块白绸子,名曰“水袖”,是为了借助长袖的挥舞,演员的双臂被延伸,使台上的动作更为醒目

戏曲行头的分类

清代李斗在《扬州画舫录·新城北录下》中猫述:“戏具谓之行头,行头分衣、盔、杂、把四箱”。

衣箱:分大衣箱、二衣箱、三衣箱。大衣箱包括各种长短袍服;二衣箱包括各种武装人员的装束,如箭衣、马褂等,三衣箱即演员所穿内衣、鞋子、龙套衣及塑形用品。

盔头箱:主要是盔、帽、冠、巾四种、此外还有雉尾翎、发髻等。

杂箱:指彩匣子、水锅和梳头桌。

把箱:即旗把箱。从各种兵器到桌椅板凳;从文房四宝到圣旨香案等,都是不可缺少的道具。

一进院的正房目前为梨园公会的京剧艺术交流传播中心,是研究戏曲历史文化的重要载体,并且开设了咖啡茶室,以供大家休息交流。

正房迎门是梨园戏曲用品的展示。

正房东侧是展示区,摆放了与梨园相关的图书,供大家阅读和休息。

正房西侧是咖啡区吧台。

透过正房北侧的花窗,可以看到公会的二进院子,目前是未开放区。第二进院落是四合院的后半部分,与第一进院落及两侧厢房共同围合出相对独立的空间,目前为戏曲研究的办公场所。

一进院的东房为梨园戏曲化妆间的展示。

如今的梨园公会馆内设有京剧工作室、社会大课堂区、数字体验阅读观赏区、化妆体验区及露天舞台等区域,融入京剧主题收藏、交流、展示、教研、演艺等功能,以打造集多功能于一体的线下整合基地,多角度展现京剧发展历程、剧种特色等内容。梨园公会秉持“讲好中国故事,传播京剧艺术”的理念,让更多人了解和喜爱国粹京剧,共同书写京剧艺术新篇章。

感谢您的关注与观看!

2024-11-22