(续接上文《锡林浩特贝子庙(二):三庙共筑百年名刹,一寺同传千载梵音》)

贝子庙位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市北部“额尔敦陶力盖”敖包南坡下,历经七世活佛不断修缮,形成了朝克钦、明干、却日、珠都巴、甘珠尔、丁克尔、额日特图七座大殿,五座拉布楞(活佛殿),五座佛塔, 30多个庙仓及两间喇嘛住宅的庞大庙宇群。

在朝克沁大殿与明干殿中、东两座红墙院之间,有一条通往敖包山的通道。

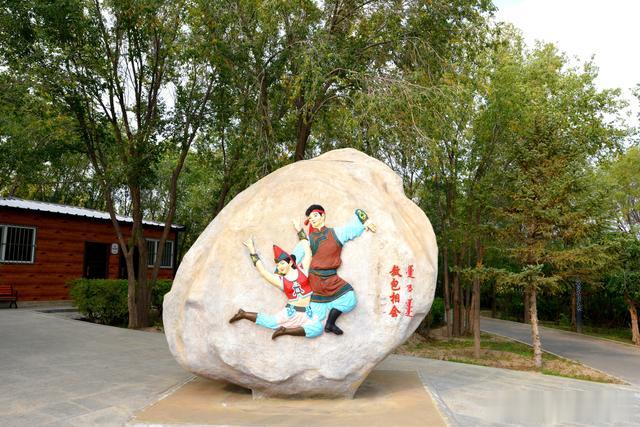

通道的北端,敖包山脚下立有一组“敖包相会”的标志石。在历史上,敖包是蒙古族祭祀的地方。人们在祭祀敖包后会举行传统的赛马、射箭、摔跤等活动,青年男女在参与这些活动的过程中,如果彼此产生好感,就会趁人不备悄悄溜出去相会,这便形成了所谓的“敖包相会”。这种在特定活动场景下青年男女的交流与互动,逐渐成为一种具有民族特色的文化现象。

“敖包相会”的标志石的对面立有“额尔敦敖包”的介绍石碑。额尔敦敖包(意为宝山)始建于公元1753年,祭至公元1957年。在这200余年的历史过程中,额尔敦敖包曾三次搬迁。作为原阿巴哈纳尔左旗(锡林浩特前身)世袭贝子的旗敖包,名留青史。载入我国《民族大辞典》。公元2004年月6月30日,在人民的期望,政府的关杯下,取经置空,以崭新的面貌重新复活。

两块石碑之间是通往敖包山的石阶。额尔敦敖包山的台阶一共建了171阶。171是19个9组成,171相加也是9。按照蒙古族崇尚数字9的习俗,

山顶上额尔敦敖包筑有十三个敖包,寓为祭祀最大的山河神“玛沁”,并供奉十二尊山河之神。十三个敖包中的每个敖包均有自己的象征寓意,中间最大的敖包为浩日穆斯特腾格尔,是长生天的意思,周围的十二个是它的护卒。

敖包是蒙古民族祖先传下来的地形、地界的标识,更是蒙古族爱护山河草木,人与自然和谐共存的象征。敖包祭祀是蒙古族敬仰崇拜大自然,祭祀山神、河神的传统习俗。

额尔敦敖包占地面积9000多平米,“额尔敦”蒙古语,译为“宝”,“敖包”译为“堆子”额尔敦敖包可译为“宝山”或“宝地”。

有传说其名字源于一位叫额尔敦的老人,他信仰佛教且乐善好施,死后此山得名;也有说法是由成吉思汗征服部落时堆起的石堆或土堆演变而来。

敖包山是当地的宗教圣地,承载着深厚的宗教文化内涵和蒙古族人民的信仰与精神寄托。

每年的农历五月十三为额尔敦敖包传统祭祀日。祭祀时,将奶食、全羊、水果等九九八十一种食品供奉,九位勇士骑着白马,环绕敖包,供敬招福。

喇嘛点香诵经,祈求神灵。恩泽幸福。祭祀者顺时针绕敖包三圈,敬献哈达,增添贡石,祈求好运常在、风调雨顾、五畜兴旺、国秦民安。

锡林浩特敖包山具有重要的历史文化价值和独特的景观魅力,是锡林浩特市的标志性景点之一。

2024-09-28

感谢您的关注与观看!