——透视节假日交通枢纽的谣言裂变链

【爆点直击】清明返程高峰惊现“扶梯人浪”:逆行乘客撞出多米诺效应?

2025年4月4日晚,一段15秒短视频引爆全网:深圳北站地铁站内,黑压压的人群如潮水般涌向扶梯,上行乘客与下行人流在电梯口轰然相撞,红衣工作人员在肢体摩擦中艰难穿行。配文“深圳北站踩踏惨剧”迅速冲上热搜,播放量突破2亿次。

恐慌情绪随夜色蔓延——评论区涌入上万条“现场求助”:“朋友失联了!”“听到有人哭喊救命!”直到凌晨3点,仍有网友在社交平台点燃虚拟蜡烛。这场被称作“清明惊魂夜”的流量风暴,却在12小时后迎来惊天逆转。

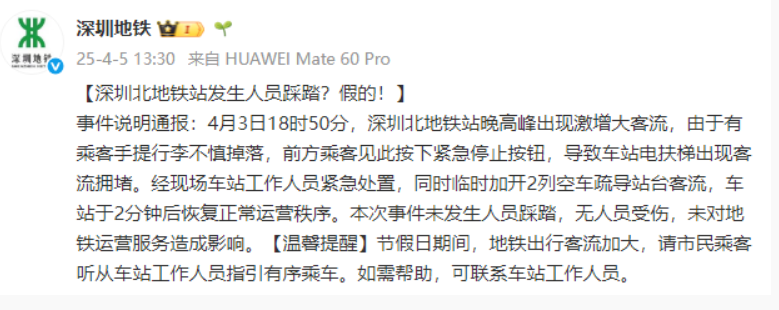

【官方回应】深圳地铁紧急辟谣:

【谣言解剖】一条假视频如何48小时收割1.8亿流量?

1.情绪杠杆:节假日+交通枢纽=恐慌放大器

清华大学传播学团队监测发现,涉及“火车站”“地铁”“节假日”关键词的谣言,传播速度是普通事件的7倍。

2.产业链浮现:专业团队炮制“热点模板”

素材库:预先拍摄各地车站拥挤画面;

剧本库:备有“踩踏”“塌方”等20种惊悚剧本;

分发网:通过养号矩阵同步推送,首个爆款视频背后有37个转发账号隶属同一MCN机构。

3.黑产变现:吸粉带货诈骗的三级跳

记者潜入某“热点制作”QQ群发现,造谣视频常被用于:

引流至保健品直播间,宣称“防踩踏急救包”;

诱导关注后推送“伤亡家属众筹”;

收集个人信息实施精准诈骗。

【城市安全】全国交通枢纽的“防踩踏密码”:深圳北站的科技底牌

尽管事件虚惊一场,却意外曝光这座超级枢纽的硬核安防:

1.毫米波雷达预判

顶棚200个感应器实时监测人流速度,密度超标时自动触发警报。

2.智能分流系统

闸机根据各出入口压力,动态调整开放数量,误差控制在3%以内。

3.蜂巢应急通道

隐藏式逃生门每20米设置一处,压力达150kg/m²时自动弹开。

4.机器人特勤队

20台巡逻机器人可组成人墙,5秒内开辟应急通道。

“我们模拟过每分钟3万人次的极限压力测试。”深圳轨道交通研究所负责人透露,“真正的危险不是人流,而是信息流。”

【历史镜鉴】10年13起“幽灵踩踏”:谁在消费公众安全感?

2021年广州塔——“跨年夜踩踏6死”——游客自拍摔倒——短视频博主摆拍

2023年杭州东站——“春运扶手断裂伤亡”——工作人员维修演练——竞争对手恶意剪辑

2024年重庆洪崖洞——“观景台坍塌”——游客丢弃行李箱巨响——导游为引流编造

反谣言联盟数据显示:92%的“突发事故”发生于节假日,其中68%在黄金周首尾两日,45%涉及交通枢纽。

【市民声音】“我们需要的不是辟谣,而是不造谣”

程序员李先生:当晚准备退票改乘飞机,损失2000元手续费;

孕妇王女士:家属接到8个外地亲戚求证电话,诱发先兆早产;

地铁保洁员:凌晨3点被叫醒加班,清理根本不存在的血迹。

“造谣一张嘴,辟谣跑断腿。”深圳大学法学院教授指出:“现行法律对网络造谣最高处罚7年,但实际量刑多低于3年,违法成本亟待提高。”

【平台困局】算法没有价值观?3大平台陷入“流量陷阱”

事件发酵过程中:

1.某短视频平台:自动生成“深圳踩踏”话题页,推荐关联商品;

2.社交网站:将未经核实的“现场消息”标记为“热评”;

3.资讯平台:弹窗推送“突发新闻”,阅读量计入作者收益。

“平台审核员人均日审3000条视频,依赖AI初筛漏掉70%拼接内容。”某审核外包公司员工透露。

【互动调查】遇到突发视频,你会怎么做?

1.立即转发提醒亲友

2.等待官方通报

3.查证视频时间地点

4.举报可疑内容

结语

当深圳北站的灯光重新照亮井然有序的站台,这场虚惊留给城市的不仅是辟谣后的庆幸,更是一面照见数字时代脆弱性的镜子——比扶梯上失控的人流更危险的,是社交平台上失控的信息流。或许真正的“安全阀”,从来不在钢筋水泥的建筑里,而在每个拇指按下转发键前的0.1秒迟疑中。