公元前338年的咸阳刑场上,一场车裂酷刑震惊天下。受刑者尸骨未寒,他亲手缔造的制度却仍在秦国轰鸣运转,最终推动这个边陲小国横扫六合,成就中国历史上第一个中央集权王朝。商鞅——这位被后世誉为“千古变法第一人”的法家巨擘,用铁腕与智慧在战国乱世中书写了一段毁誉交织的传奇。今天,让我们拨开历史迷雾,重审这位改革家的卓越贡献。

公元前361年的秦国,正深陷“诸侯卑秦”的困局:经济凋敝、贵族专权、军力羸弱,连河西之地都被魏国侵占。年仅21岁的秦孝公发布震动列国的《求贤令》,誓言“有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”。此时,卫国没落贵族公孙鞅怀揣李悝《法经》西入函谷关,一场改变中国命运的变革就此拉开序幕。

对话中的历史转折面对秦孝公“何以强秦”之问,商鞅展现出超凡的战略眼光:

帝道治国?孝公昏昏欲睡

王道仁义?君臣面面相觑

霸道强兵!孝公“不自知膝之前于席”

这场著名的“三日三论”不仅让商鞅获得变法授权,更揭示其务实精神:在弱肉强食的战国时代,唯有“奖励耕战”“以法治国”的务实政策才能救亡图存。

二、变法风暴:重构国家机器的四大支柱商鞅变法绝非简单的政策修补,而是对秦国社会结构的彻底重塑。这场持续二十年的改革工程,建立起支撑帝国崛起的四大支柱:

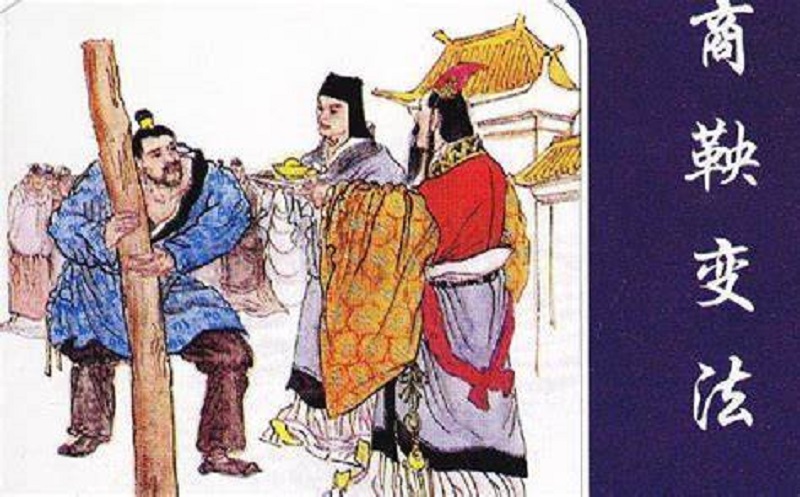

1. 法治基石:徙木立信与刑上大夫南门徙木:以五十金重赏搬木者,树立“令出必行”的政府威信,堪称中国古代最成功的政治营销案例。

太子犯法:当储君触犯新法,商鞅毅然刑其傅公子虔、黥其师公孙贾,打破“刑不上大夫”的传统,让贵族特权在法典前土崩瓦解。

2. 军事革命:军功爵制打破阶层固化“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”的二十等爵制,让战场成为平民改变命运的阶梯。斩敌一首授爵一级的制度,使秦军从“畏战之师”蜕变为令六国胆寒的“虎狼之师”,更催生出白起、王翦等一代名将。

3. 经济引擎:土地改革与重农国策废井田开阡陌:承认土地私有,允许自由买卖,激发农民生产热情,关中平原从此“粟如丘山”。

重农抑商:对耕织成绩优异者免除徭役,对工商业者课以重税,形成“农-战”一体化的战时经济体系。

4. 行政革新:郡县制与户籍连坐设四十一县:直接由国君任命官吏,终结贵族封邑自治,中央集权雏形初现。

什伍连坐法:五家为伍、十家为什的户籍制度,配以“不告奸者腰斩”的严酷律令,将国家控制力渗透至基层。

变法二十年,秦国脱胎换骨:

经济飞跃:洛阳商人吕不韦惊叹“秦粟一钟(约125公斤)价仅三十钱”,粮食储备冠绝七雄。

军事崛起:河西之战大破魏军,收复失地;斩首记录从变法前的年均千余飙升至数万。

制度领先:商鞅方升统一度量衡,县制架构沿用至今,法治精神成为秦制核心。

正如李斯所言:“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,获楚魏之师,举地千里。”当六国贵族还在沉迷礼乐诗书时,秦国已建立起一套高效运转的战争机器。

公元前338年,秦孝公病逝,旧贵族疯狂反扑。商鞅遭车裂酷刑,全家被诛。但耐人寻味的是,继位的秦惠文王一边处死商鞅,一边全盘保留新法——因为所有人都清楚:商鞅虽死,其法已成秦国魂魄。

历史的天平

司马迁虽斥其“天资刻薄”,却不得不承认变法带来“家给人足,乡邑大治”。

王安石赋诗赞颂:“今人未可非商鞅,商鞅能令政必行”。

梁启超更直言:“中国之政,始于商君。”

结语:超越时代的改革启示站在2025年回望这段历史,商鞅变法给予我们深刻启示:

改革需要破釜沉舟的勇气:面对既得利益集团的阻挠,唯有“极心无二虑”的决绝才能破局。

制度创新重于技术改良:商鞅没有停留在政策调整层面,而是重构国家运行底层逻辑。

法治精神是强国根基:徙木立信、刑上大夫展现的法治威严,至今仍是治国理政的镜鉴。

当我们在博物馆凝视那尊铭刻“十六又五分之一立方寸”的商鞅方升,仿佛仍能听见两千年前改革者的铿锵誓言——这不仅是度量衡的统一,更是一个民族走向大一统的文明刻度。商鞅用生命点燃的变法之火,终成燎原之势,照亮中华文明的前路。