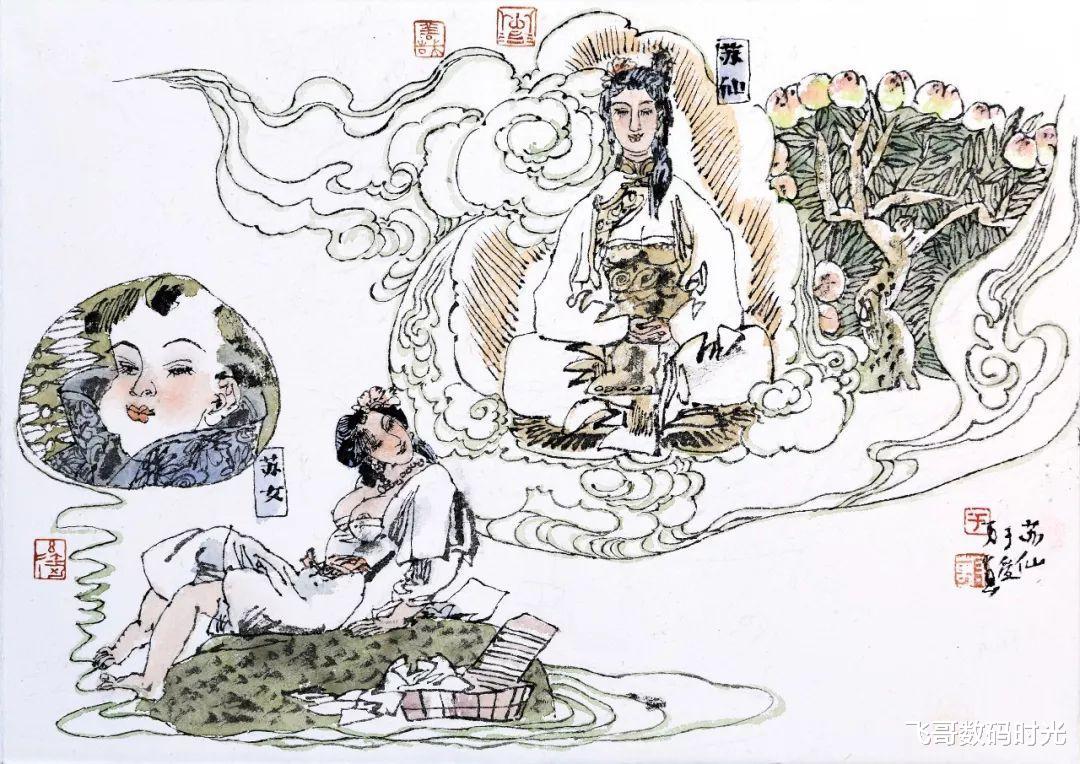

“三十年独居,换来一夕成仙”——这是蒲松龄笔下《苏仙》故事的结局。当人们津津乐道于“仙胎降世”“母子奇缘”的传奇时,却鲜少追问:这三十年的孤独,究竟是福报,还是刑罚?在封建社会的叙事框架下,蒲松龄以神鬼之笔为女性苦难披上浪漫外衣,但拨开神话的迷雾,苏氏的一生,实则是被礼教枷锁困死的悲剧缩影。

离奇怀孕:青苔入体,贞洁蒙尘苏氏在河边洗衣时,因一缕青苔“情动”而孕。这一设定,既似《诗经》中“履帝武敏歆”的神迹,又暗合民间“感生神话”的传统。但与传统圣母故事不同,蒲松龄刻意模糊了神权的崇高性,转而强调苏氏的“耻感”——她因“未婚先孕”被迫藏子七年,甚至立誓不嫁以自证清白。

母子诀别:仙凡殊途,亲情撕裂七岁的仙胎儿子选择离开,留下“柜中应有尽有”的承诺。这一情节看似温情,实则残酷:柜中的米面能填饱肚子,却填不满三十年的情感空洞。苏氏在物质无忧中独居至死,连邻居借火时的短暂交谈,竟成了她人生最后的社交。

成仙结局:升华还是消解?故事以苏氏驾云升仙、儿子种桃收尾。但细品蒲松龄的笔触,“彩云华服”的描写越华丽,越反衬出苏氏生前的凄凉。正如某学者所言:“成仙不是救赎,而是对苦难的终极合理化”。

贞洁叙事下的道德绑架苏氏的“守贞”被蒲松龄塑造成美德,但实为礼教的暴力规训。她的衣柜藏子、终生不嫁,本质上是对“女性身体所有权”的让渡。更讽刺的是,故事中无人质疑“仙胎”的真实性,却默认苏氏必须用一生孤独来“赎罪”——这正是封建伦理的荒诞逻辑:女性连“被神选中”的资格,都需以血泪偿还。

母性的工具化仙胎儿子看似报恩,实则强化了“母以子贵”的封建价值观。柜中取物的设定,将亲子关系异化为“自动贩卖机式”的功利交换。更可悲的是,苏氏连为儿子命名的权利都被剥夺——在蒲松龄笔下,她始终是“苏氏”,而儿子只是“神仙”或“野苏”。

文人理想的投射困境蒲松龄借高知州之口称颂苏氏“贞烈”,但字里行间却流露悲悯。这种矛盾,恰是明清文人群体集体焦虑的体现:他们既想维护礼教权威,又无法忽视人性苦难。

神话改编的失语症对比葛洪《神仙传》中的苏耽传说,蒲松龄刻意淡化道教元素,转而强化伦理教化。当原故事中“橘井泉香”的济世情怀被替换为“守贞成仙”的个人修行,神话的精神内核已然变质。

被消音的群体之痛据统计,明清地方志中“贞妇烈女”的记录多达数十万条,她们或被逼自尽,或幽闭终老。苏氏的故事,不过是冰山一角。

文化符号的当代解构郴州“苏仙桃”成为旅游招牌,但营销话术只提“仙缘”,不提血泪。正如文化学者张式成指出:“非遗传承若只取悦猎奇心理,便是对历史的背叛”。

波伏娃在《第二性》中写道:“女人不是天生的,而是被塑造的。”苏氏的悲剧,正是封建伦理“塑造”女性的极端案例。当我们将目光从“成仙”的光环移向“三十年独居”的黑暗,便会发现:所有被赞美的苦难,都是权力叙事的共谋。或许真正的“仙”,不是驾云而去的苏氏,而是那些在历史夹缝中,始终未被书写姓名的反抗者。