台北101大厦的霓虹灯在暮色中亮起时,我正坐在信义区某间咖啡馆里,听着邻桌两位白领讨论着手机里的娱乐新闻。她们手机屏幕上赫然显示着"汪小菲再婚"的热搜词条,这让我突然意识到,这场持续数年的豪门恩怨早已突破八卦范畴,正演变成观察当代社会资本博弈的鲜活样本。

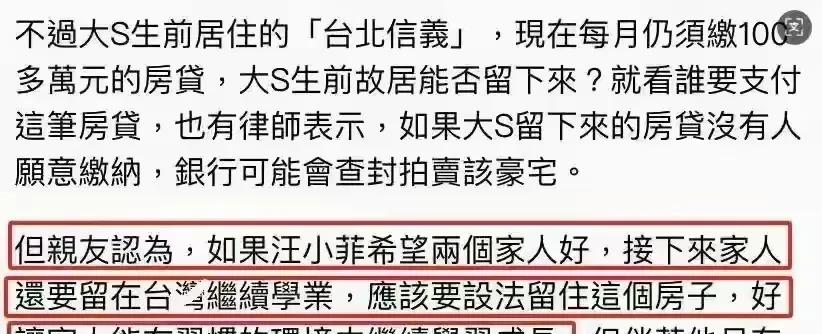

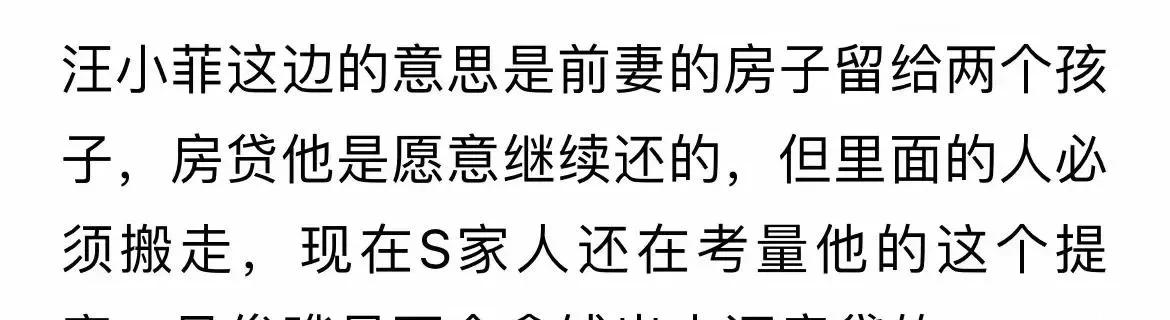

当我们用资本市场的视角重新审视这场婚姻纠葛,会发现许多被娱乐化叙事掩盖的商业密码。汪小菲与大S离婚协议中涉及的台北信义区豪宅,市价约3.2亿新台币(约合人民币7400万元),其还贷纠纷本质上是对优质资产控制权的争夺。据台北地政事务所2023年数据显示,该地段房产年增值率达8.7%,远超台北市5.2%的平均水平。

这种资本博弈在东亚豪门中并不罕见。韩国三星家族李在镕离婚案中,前妻林世玲最终获得860亿韩元(约合人民币4.6亿元)资产,却放弃了对三星电子股份的追索权。这种"舍股权取现金"的策略,与汪小菲提出"待孩子成年过户"的方案有着异曲同工之处——都在试图平衡情感羁绊与资本安全。

更有意思的是具俊晔声称要将继承遗产转给S妈的操作。根据台湾民法第1148条,遗产继承需在债务清偿后进行。若具俊晔继承的韩国房产存在抵押贷款,这种资产转移可能涉及复杂的跨境税务问题。台北某会计师事务所合伙人向我透露,近年两岸三地豪门处理类似事务时,越来越倾向设立离岸信托基金,这与汪小菲选择在香港举办婚礼或许存在某种隐秘关联。

许馨云律师的介入让这场纠纷呈现出专业化的解决路径。这位毕业于台大法律系的高材生,在处理徐家事务时展现出典型"非诉思维"——通过桂林旅游等柔性方式缓解家族矛盾。这种"法律+心理"的双轨策略,在2023年台湾律师公会调查中,被62%的家事律师认为比纯诉讼手段更有效。

但法律程序始终难解情感死结。S妈面对女儿故居时的执念,让人想起香港船王许爱周家族的故事。许氏后人将祖宅改造成博物馆时,83岁的家族长辈连续三个月每天到工地静坐。这种跨越代际的场所依恋,在神经科学领域被称为"空间认知锚定效应"——熟悉环境能激活大脑海马体,产生类似家园归属感的神经脉冲。

孩子们在租屋与故居间的辗转,实则触及当代育儿伦理的核心命题。哈佛大学儿童发展研究中心2024年的报告指出,频繁更换居住环境会使7-12岁儿童皮质醇水平升高23%,这或许解释了汪小菲暂时妥协的深层动机。但矛盾的是,台北美国学校每年28万新台币的学费,又将他与这座城市紧紧捆绑。

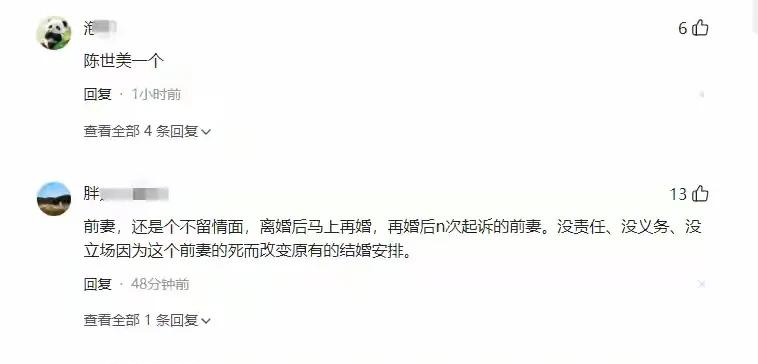

当网友将汪小菲比作陈世美时,某种集体潜意识的戏剧化投射正在发生。这种现象在传播学上被称作"认知折叠"——大众将复杂现实简化为传统叙事模板。清华大学新媒体研究中心2023年的研究显示,超过58%的网民在讨论名人婚变时,会不自觉地套用"负心汉/恶婆婆"等戏曲角色模型。

这种舆论狂欢背后是庞大的注意力经济。葛斯齐等狗仔的持续爆料,每条热门视频可为平台带来约50万新台币的广告分成。而网友制作的"具俊晔搬家"表情包,在LINE上的下载量已突破200万次。这种娱乐化解构正在重塑公众对司法的认知——台北地方法院家事庭的法官私下透露,某些当事人会要求参照"汪小菲模式"制定调解方案。

但鲜少有人注意到,这场持续三年的舆论拉锯战,已催生出新型数字遗产管理服务。某科技公司推出的"家族云"APP,可对社交账号、电子支付、智能家居等进行继承预置,其台湾用户量在2024年第一季度暴涨137%。这或许预示着,未来的豪门恩怨将更多在数字空间中展开。

夜幕降临时,咖啡馆的电视开始播放汪小菲马筱梅在香港选购婚戒的新闻。镜头里璀璨的钻石让我想起《红楼梦》中"金玉其外"的判词——当我们沉迷于豪门故事的表象繁华时,往往忽略了那些在资本暗流中浮沉的真实人生。

下次看到类似新闻时,不妨多问一句:这场光影交错的戏剧里,哪些是真情流露,哪些是资本操盘?当我们为"陈世美"的比喻发笑时,是否也在不经意间成为了某种叙事程式的共谋者?或许真正的清醒,始于对每个热搜词条保持适度的疏离与反思。