暮春时节的九曲溪畔,湿润的雾霭漫过苍翠的岩壁。

当游船转过晒布岩的拐角,忽见峭壁上"晚甘侯"三个遒劲大字破空而来,恍若穿越千年云烟的历史跫音。

这三个被茶香浸润的汉字,恰似武夷山最隽永的注脚,在丹崖碧水的怀抱中,将中国文人与茶的对话凝结成永恒的艺术。

公元855年的某个晨曦,赴任途中的进士孙樵在武夷精舍小憩。

当他捧起建州刺史馈赠的茶饼,滚水激发的清香竟让他想起竹林七贤的魏晋风骨。

灵感泉涌间,他将十五块茶饼拟作"晚甘侯十五人",以"乘雷而摘,拜水而和"的妙笔,在《送茶与焦刑部书》中完成了中国茶文化的首次人格化书写。

"晚甘"二字既描摹了茶汤入喉后的甘醇回韵,更暗合道家"大味必淡"的哲思;"侯"字的尊称,则将茶提升到与君子比肩的精神高度。

这份以茶代酒的雅意,让武夷岩茶从此跻身文人清供的圣殿。

漫步在九龙窠蜿蜒的石阶上,仰望高达十米的摩崖题刻,"晚甘侯"三个字宛如从山体中自然生长的精灵。

当代书法家集王羲之墨宝镌刻的笔锋里,既有"飘若浮云"的魏晋风度,又暗藏武夷丹霞地貌特有的刚健气质。

当正午阳光斜射岩壁,石刻投下的阴影恰似流动的茶汤,在赭红色岩面上勾勒出千年时光的年轮。

抚摸那些被风雨打磨得温润的字痕,仿佛能触碰到唐代茶人指尖的温度——他们曾在此煮泉瀹茗,让建溪春风与武夷岚气在茶盏中交融。

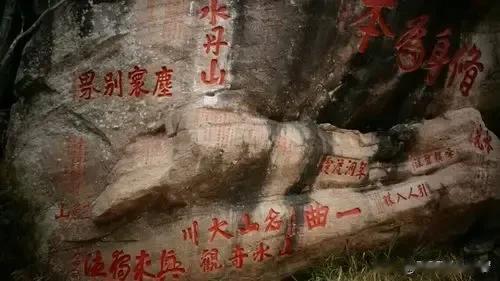

这片被茶圣陆羽称为"臻山川秀气所钟"的丹崖,历代文人留下的摩崖石刻构成了一部立体的茶经。

朱熹在茶灶石烹茶论道时题写的"仙翁遗石灶,宛在水中央",将理学哲思融入氤氲茶雾。

清代官府为保护茶农权益镌刻的禁碑,字里行间仍回荡着茶市鼎沸的市声。

而散落在岩壁各处的"茶洞""云窝"等题刻,将葛洪炼丹的仙踪与樵夫采茶的山歌编织成奇幻的叙事长卷。

这些镌刻在时光深处的文字,既是武夷山活态的文化基因库,更是中华茶道"天人合一"精神的立体呈现。

当代的寻茶者们在石刻间发现了更精妙的密码,茶学家发现,"晚甘侯"笔划走势暗合九曲溪的蜿蜒曲线,起承转合间竟蕴含着武夷山脉的地脉走向。

这种天地人三位一体的艺术构思,在数字化时代获得了新生——三维扫描技术正将每一道刻痕转化为可触摸的数据模型,区块链技术则为每片传承有序的岩茶颁发数字身份证。

当年轻茶人以"晚甘侯"为灵感创作茶席时,古老的文字穿越时空,在盖碗升腾的雾气里与现代审美相遇。

暮色渐浓时,坐在止止庵前的茶寮品啜"晚甘侯"岩茶,初入口的岩骨花香渐次化开,恰似人生况味的层层绽放。

那些镌刻在丹崖上的文字,何尝不是古人留给我们的品茗指南?当数字化浪潮席卷全球,武夷山的摩崖石刻依然固执地保持着最初的姿态,提醒着我们:真正的文化传承不在博物馆的玻璃柜中,而在山水与心灵的共鸣里。

正如孙樵笔下那些乘雷而来的茶精灵,它们始终在岩骨花香间等待着,等待下一个懂得品读时光密码的知音。