【前言】

1969年,南京军事学院关闭后,原在该学院任职的吴华夺将军接到周恩来总理的电话,被任命为兰州军区副司令员。

周总理在电话中明确表示:

你到了西北那边,21军就是你的老部队,他们会照应你的。

吴华夺将军出自21军,1955年获得少将军衔。1967年2月15日,21军从山西调至陕西,负责“三支两军”任务,军部设在西安。

胡炜和吴华夺是多年的战友,他们在抗日战争期间就开始并肩作战。到了解放战争快结束时,两人都在21军服役,吴华夺担任61师师长,胡炜则是63师师长。直到吴华夺被调到南京军事学院,这对老战友才结束了一直以来的合作。

吴华夺对胡炜的经历特别向往,因为胡炜随后随21军行动,率领63师前往朝鲜战场,与美国军队正面交锋。

吴华夺抵达西安后,老战友胡炜对他提供了大量帮助。不仅如此,21军的众多官兵得知吴华夺的处境后,也纷纷前来慰问,并带来财物支持。

胡炜带领21军前往西北,这一决定直接由周恩来总理亲自下达。

【周总理盛赞胡炜:是我军年轻的军长】

1967年2月15日,中央军委下达指令,将21军调至兰州军区管辖,并立即前往陕西,承担“三支两军”的工作。一周后的2月22日,胡炜接到总理办公室的通知,要求他次日凌晨搭乘专机前往北京接受具体任务安排。

抵达北京后,胡炜迅速前往京西宾馆。那时,中央军委的扩大会议正在进行。胡炜进入会场时,周恩来总理仅短暂地抬头看了一眼,随后继续他的发言。

会议结束后,周恩来单独留下胡炜进行交流。

在公开场合,周恩来总理高度赞扬了胡炜,

胡炜同志在军事指挥和政治工作方面都表现出色,兼具文武才能,是我军一位年轻的杰出将领。

胡炜身上最显著的特点之一就是他的年轻。

胡炜在1955年获得了大校军衔,随后在1961年升任少将,当时他年仅41岁。

胡炜是典型的“三八式”干部代表。

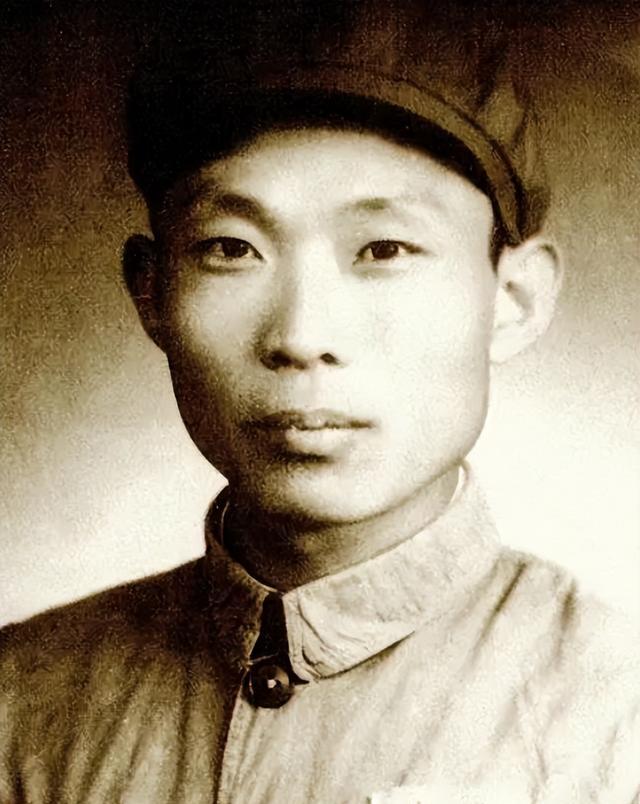

1920年,胡炜出生在河南新蔡的一个家境殷实的农家,从小接受了不错的教育。1936年,他考入了省立开封高中,在那里,他阅读了许多进步书籍,思想逐渐转向革命,并积极参与了当时开封的学生运动,成为其中的活跃分子。

在抗日战争全面打响后,胡炜加入了活跃于豫南桐柏山一带的抗日游击队伍。

1938年,胡炜正式成为中国共产党的一员。

胡炜的军旅生涯堪称传奇,他在部队里创下了多项纪录。作为一名文化素质出众的年轻军官,他的经历在我军历史上实属罕见。他不仅拥有扎实的学术背景,而且年纪轻轻就担任重要职务,这在我军干部队伍中极为少见。胡炜的成长轨迹充分展现了我军重视人才培养的优良传统,同时也体现了年轻一代军官的快速成长。他的经历为我军干部队伍建设提供了宝贵的经验,也为年轻军官树立了榜样。

1949年3月,年仅29岁的胡炜被任命为第三野战军第21军63师的师长,成为当时解放军中最年轻的师级指挥官。他的长期搭档吴华夺则比他年长三岁。

在渡江战役结束后,胡炜指挥61师迅速向南挺进,势如破竹,于5月顺利抵达溪口。

溪口这个地方有点特别,因为是蒋介石的出生地,当地居民大多受过他的恩惠,所以对解放军特别害怕。61师的不少官兵也提到,这里的民众思想特别顽固,跟其他地方不太一样。

胡炜在接到夺取奉化、溪口的命令时,清楚部队里普遍存在的情绪问题。为了确保中央的指示得到有效执行,他专门组织了一次全师会议,积极推动中央决策的落实。

61师抵达溪口后,在蒋介石的祖居丰镐房驻扎了10天,全程未对房屋和物品造成任何损害。除了解放军使用的几间房间,其他房间均被贴上封条,屋内物品也未被触碰。驻扎期间,部队的所有生活物资均从外部采购,撤离时还将场所清理得一尘不染。

有士兵发现丰镐房里摆着一架钢琴,一时兴起弹了几曲,结果立刻被师部点名批评。

胡炜住在丰镐房时,专门去看了蒋母的墓,还特意叮嘱守墓的人要好好看管。

61师纪律严明,在溪口的老百姓中影响很大。那时候,当地人就感叹:

总统府的负责人告诉我们,军队驻扎期间,他们什么都没动,每天都把院子打扫得整整齐齐。看到军队对总统家都这么守规矩,我们老百姓还有什么好担心的?大家心里更踏实了。

在军队驻扎期间,当地的乡绅和百姓纷纷带着粮食、家禽和肉类前来慰问。他们在师长胡炜面前,不停地表达赞扬和感激之情。

你们的部队堪称道德楷模。

1949年6月2日,胡炜带领61师开始行动,溪口镇的防务任务转交给了其他部队。

在撤离当天,溪口镇的居民纷纷走上街头,自发地向解放军挥手告别。这一场景与61师初到溪口镇时形成了鲜明对比,给全体官兵留下了深刻印象。

1955年9月,胡炜被授予大校军衔。

1953年3月,胡炜作为21军参谋长,随部队前往朝鲜参战。这一经历让他的老战友吴华夺感到非常羡慕。

吴华夺原本在南京军事学院任职,计划接替因病离职的吴咏湘担任21军军长。然而,南京军事学院院长刘伯承提出,华东军区并不缺乏具备战斗经验的军事人才,完全可以从其他渠道选派合适人选担任21军军长。与此同时,南京军事学院刚刚成立,急需干部支持。刘伯承认为,若此时调走吴华夺,可能会对学院的日常运作造成不利影响。因此,吴华夺最终未能赴任21军军长一职。

吴华夺选择继续在南京军事学院任职,而胡炜在1958年从国外归来后,被任命为21军的指挥官。

1961年,胡炜被授予少将军衔。

【“拼命三郎般的干事精神”】

1967年2月,胡炜接到指令,带领21军前往陕西,负责三支两军的工作。在出发前,周总理召他前往北京。

面对陕西的严峻局势,周总理迅速采取行动,直接向胡炜布置了具体工作。

3月2日下午,周总理在中南海国务院会议室再次召集了胡炜、陕西省军区副司令员王明坤、兰州军区空军副政委刘镇以及西安地区的40多名群众组织代表开会。这一安排显然是为了在军队进入陕西后,确保当地环境能够保持相对稳定和和谐。

会议持续到午夜12点才结束,胡炜回到京西宾馆,刚打算休息,却突然接到周总理办公室的电话。

周总理让你立即前往人民大会堂会面。

胡炜抵达时,现场已有不少人在等候。陕西省军区副司令员王明坤、兰州军区空军副政委刘镇、中共陕西省委第一书记霍士廉以及中共西安市委书记薛焰都在其中。

在短短数日内,胡炜连续三次获得周总理的接见,这一频繁的会面凸显了其肩负任务的重大性。胡炜对此心知肚明,他清楚自己所承担的责任非同小可。

胡炜在陕西负责三支两军工作时,与周恩来保持着密切的沟通。正是在周恩来的直接指导下,胡炜面对复杂的局势,成功控制了局面,确保了当地的稳定。

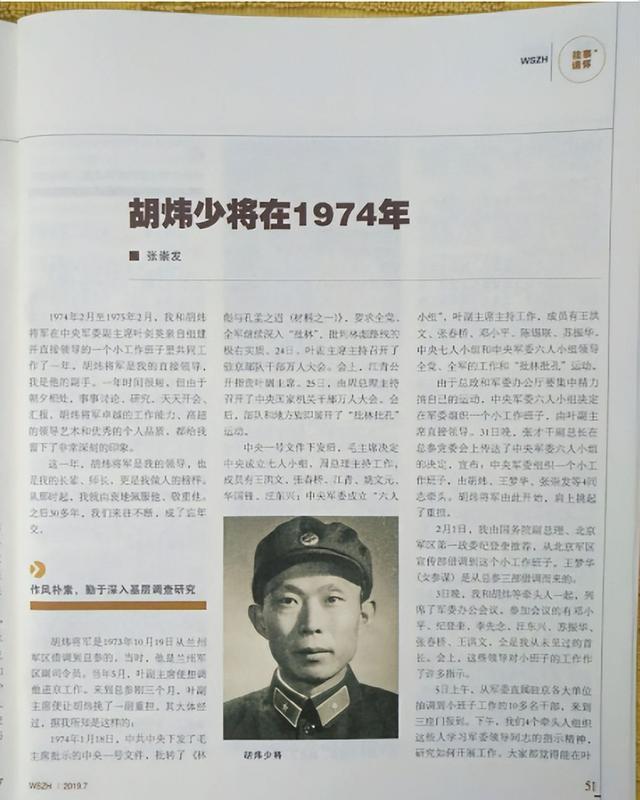

1973年10月19日,胡炜作为兰州军区副司令员及21军军长,被临时调往总参谋部任职。

胡炜之所以能进入总参任职,是叶剑英元帅直接指定的。其实早在五月,叶帅就有意将他调到北京,只是由于某些原因被推迟了。胡炜一到总参,很快就承担起了重要职责。

1974年1月18日,中央一号文件发布后,毛主席迅速做出决策,组建了两个核心小组。一个是由七人组成的中央小组,另一个是由六人构成的军委小组。这两个小组分别负责统筹党内外和军队的各项事务,确保工作有序推进。

由于总政治部和军委办公厅正全力投入运动,叶剑英元帅作为军委的主要负责人,决定成立一个精简的工作小组来管理日常事务。这个小组直接由叶帅领导,负责处理军委的常规工作。在叶帅的提议下,胡炜也被选入这个小组,参与具体的工作执行。

自2月3日起,胡炜及其团队作为工作小组成员开始参与中央军委的会议。

作为兰州军区的副司令员,胡炜这位资深革命前辈承担着更为艰巨的责任。他的革命经历深厚,这使得他在这一重要岗位上需要应对更多挑战和压力。

胡炜带领的四人小组在军委三座门召开会议,传达学习上级指示,讨论具体落实方案。由于缺乏相关工作经验,与会人员普遍感到压力较大,对如何有效推进工作存在诸多不确定性和困惑。面对全新的工作任务,整个团队都显得信心不足,不知道从何处着手。

在叶帅身旁任职,大家既感到荣幸又心存顾虑。一方面,能在这样一位德高望重的领导身边工作令人欣喜;另一方面,又担心自己的失误会辜负叶帅的期望。这种复杂的心情让每个人都格外谨慎,生怕因小失大,影响工作质量。

胡炜虽然长期在军队服役,但从未在中央军委的核心部门任职。尽管如此,他性格积极向上,面对挑战从不退缩,始终保持高昂的工作热情,展现出坚韧不拔的意志品质。

张崇发曾被借调到北京军区宣传部的一个小组工作,期间对胡炜将军留下了深刻印象。事后,他还专门写了一篇文章来回顾这段经历。

为了提升团队斗志,胡炜将军在会议中多次激励众人:

毛主席教导我们,实践是积累经验的最佳途径。投身实际工作,深入一线掌握具体情况,适应环境,在行动中不断学习与反思,逐步提升能力,这样就能迅速适应岗位要求。

在职务级别上,胡炜明显高于其他小组成员,并且是中央军委指定的主要负责人之一。然而,根据张崇发的回忆,胡炜在工作中从不以大军区领导的身份自居。他总是与团队成员共同探讨具体问题,并经常抽出时间深入基层进行调研。

张崇发清晰地回忆起,团队刚组建没多久,就遇到了一件不算严重但也不容忽视的事件。

1974年4月3日,北京的主要报纸都在首页显著位置发布了毛主席会见外宾的照片。同日,北京军区后勤部招待所收到《解放军报》时,发现其中8份报纸的第二版和第三版完全是空白,没有任何印刷内容。

在那个动荡的时期,这绝对是件不得了的大事。

北京军区后勤部招待所收到这些空白报纸后,直接写信给中央,连同报纸一并寄出,强烈表达了对《解放军报》的不满。这件事最终引起了江青的注意,她亲自作出了批示。

彻查此次重大政治事件。

周恩来总理明确指示,必须彻底查明事故的具体情况,确定事故性质,并追究相关责任人的责任。

按照常规程序,胡炜作为项目负责人之一,本可不必亲临现场,只需安排下属进行初步调查。然而,在审阅了周总理的批示后,胡炜迅速认识到事态的紧迫性和重要性,毅然决定亲自前往实地核查情况。

1974年4月14日,胡炜在接到任务后的次日,由张崇发陪同,迅速前往解放军报社的印刷厂。

胡炜经过现场调查,发现这起事件并非重大事故,而是操作失误所致。具体原因是,负责印刷的工人在嘈杂的厂房内按流程处理报纸时,遗漏了一叠,导致8张空白页被混入成品中。

胡炜经过深入调研后,撰写了一份详尽的报告并提交给中央。这份报告起到了关键作用,帮助解放军报社成功化解了一次重大危机。

这件事让张崇发对胡炜刮目相看,内心充满敬佩。

胡炜的务实作风给我留下了深刻印象。他踏实肯干,不讲排场,真正把精力都放在了工作上,这种实干精神令人钦佩。

张崇发特别佩服胡炜,因为他工作起来特别卖力,而且生活上特别朴素。胡炜那种拼命工作的态度和简单的生活方式,让张崇发深感敬佩。

胡炜在担任小班子职务时,常常和年轻同事们忙得不可开交,甚至连吃饭时间都挤不出来,周末也不例外。自从他从兰州军区调到北京,住在军委三座门招待所后,仍然不断有人来找他反映问题。

胡炜的工作量很大,每天睡眠时间不到6小时。身边的朋友和同事都提醒他:

你需要好好放松一下。别让自己太累,适当休息对保持健康很重要。合理安排时间,确保有足够的睡眠和放松时刻。过度劳累会影响工作效率和身体状况,所以记得给自己留出休息的空间。

胡炜摆了摆手表示拒绝。

我的体质不错,能够承受较大的压力。

胡炜在总参借调期间,与叶帅的关系非常融洽。胡炜对叶帅始终保持敬意,而叶帅对胡炜也给予了充分的信任。叶帅常常把一些关键任务交给胡炜处理,胡炜每次都能出色完成。即便在军委其他领导面前,叶帅也多次公开称赞胡炜的表现,毫不掩饰对他的认可。

1974年12月9日,叶剑英在京西宾馆召开的总参党委扩大会议上发表了总结讲话。

中央和军委的领导对胡炜及其团队的履职表现给予了充分肯定。他们在工作中展现了良好的能力和显著的成效。

任务完成后,叶剑英建议胡炜继续留在总参谋部任职。

1974年12月初,中央军委发布正式命令,原兰州军区副司令员胡炜被调往总参谋部,担任副总参谋长一职,同时兼任军委办公厅主任。

胡炜晋升为副总参谋长后,依旧保持着高强度的工作状态,几乎牺牲了所有休息时间。为了保持清醒,他不得不频繁吸烟来提神。

【高风亮节,缅怀先烈】

胡炜将军的妻子吴旸原本在21军任职,后来在国家政策的推动下,胡炜将军坚持让妻子退役,转到了地方工作。

新中国成立后,胡炜与妻子吴旸因工作原因长期分居。直到抗美援朝战争结束,胡炜随21军驻防山西。组织上为了照顾他们的生活,特意将吴旸调往太原工作,这才让夫妻二人有了一个稳定的家庭生活。

1963年,中央在农村发起“四清”运动,胡炜积极响应,安排妻子前往农村参与工作,持续了整整两年。当吴旸终于返回家中时,胡炜却带领21军的同志们再次深入农村,投身于运动之中。这样一来,夫妻俩总是错开时间,几乎没有机会见面。

1974年,胡炜在北京任职,而他的妻子和孩子则留在兰州生活。

那次吴旸带着孩子来北京探亲,正赶上胡炜工作特别忙,根本抽不出空陪他们。胡炜干脆让吴旸和孩子先回西安。吴旸虽然心里不情愿,但知道丈夫的脾气,只好带着孩子回去了。

他总是抽不出空来陪家人,但每当老家有人来访,他总能腾出时间接待。

胡炜将军曾连续出席党的第九次和第十次全国代表大会。在九大期间,他得知家乡新蔡也有代表参会,便专程前往驻地探访,详细了解家乡发展近况。到十大召开时,胡炜已在军委任职,尽管工作十分繁忙,他依然抽空前去探望家乡代表。这一举动体现了他对家乡的深厚感情和对基层工作的重视。

1975年,新蔡地区遭受洪水侵袭,当地村干部前往北京汇报灾情。尽管公务繁忙,胡炜将军仍亲自接待了他们。就在村干部尚未返程之际,两辆拖拉机已迅速送达灾区,以支持当地的恢复工作。

退役后,胡炜将军终于迎来了久违的平静时光。尽管身处和平年代,他时常会回忆起那段战火纷飞的岁月。曾经的军旅生涯依然历历在目,让他不禁感慨万千。这段难得的休憩时光,既是对过往的沉淀,也是对未来的思考。胡炜将军在享受宁静生活的同时,依然保持着对往事的深刻记忆,这些经历始终是他人生中不可磨灭的印记。

1949年11月,胡炜率领21军61师投入登步岛战斗。面对国民党军在岛上占据的压倒性优势,我军既缺乏防御工事,又无后援支持,最终未能取胜。胡炜在请示上级后,巧妙利用敌军夜间作战能力薄弱的弱点,果断将部队转移至桃花岛。这一决策为后续解放舟山群岛保留了宝贵的战斗力量。

61师虽然迅速撤出了战场,但损失依然不小,有超过1400名官兵在行动中伤亡。

多年之后,胡炜将军对登步岛战役的记忆依旧清晰如昨。

多年来,我始终惦记着舟山之行,主要出于两个原因:一是想重返曾经参与战斗的旧地,二是要祭奠安息在登步岛的战友们。然而,几年前突发脑血栓后,我的主治医生明确禁止我进行远途旅行。这件事成了我整个军旅生涯中最难以释怀的遗憾。

将军在生命最后阶段,身体状况十分糟糕,却仍然不忘对家人做出重要交代:

把我的骨灰撒到登步岛附近的海里。

胡炜将军在暮年时,常常怀念昔日并肩作战的战友们。他通过文字记录了许多往事,特别是对吴华夺将军的回忆。在吴华夺将军离世后,胡炜将军以深情的笔触撰写了一篇回忆录,追忆两人共同抗敌的岁月,重温那段并肩作战的珍贵时光。

2018年6月20日,胡炜将军在北京逝世,终年98岁。

曾在军委任职的张崇发撰写了一篇缅怀胡炜将军的文章,题为《文武兼备的杰出将领——追忆原副总参谋长兼军委办公厅主任胡炜将军》,以此寄托对这位卓越军事领导人的深切怀念。

曾经在21军服役的老兵石源,撰文深情回忆了老领导胡炜的事迹。

胡军长虽然已经离世,但他那亲切的笑容和崇高的品格将永远留在我们心中。他的言行举止,无不彰显出他高尚的道德风范,这些都将成为我们永恒的回忆。胡军长的影响深远,他的精神将继续激励着我们前行。我们怀念他,不仅因为他的领导才能,更因为他的人格魅力。胡军长的离去,让我们深感痛惜,但他的精神和遗志将永远指引着我们。我们铭记胡军长,不仅是为了缅怀过去,更是为了继承他的遗志,继续他未竟的事业。胡军长虽然不在,但他的精神永存,他的影响将永远伴随着我们。我们怀念胡军长,他的形象和精神将永远活在我们心中。胡军长的离去,让我们更加坚定了继承他遗志的决心,我们将以实际行动来纪念他,让他的精神在我们中间永远传承下去。