1939年,长沙,战争的阴影笼罩全城,日军的步步紧逼,白崇禧提出放弃长沙,保留实力。

薛岳却拍案而起:“能战不战,我还算军人吗!”薛岳坚持迎战,一场事关民族生死的大会战,拉开了序幕,长沙的命运会如何?

长沙,这座千年古城,此时已成为中日战争中,战略对峙的核心区域。

日军的侵略脚步逐渐逼近,长沙是湘赣平原的门户,更是中国华中战场的重要据点。

如果长沙失守,会打破整个南中国的防御体系,甚至可能,让整个抗战局势雪上加霜。

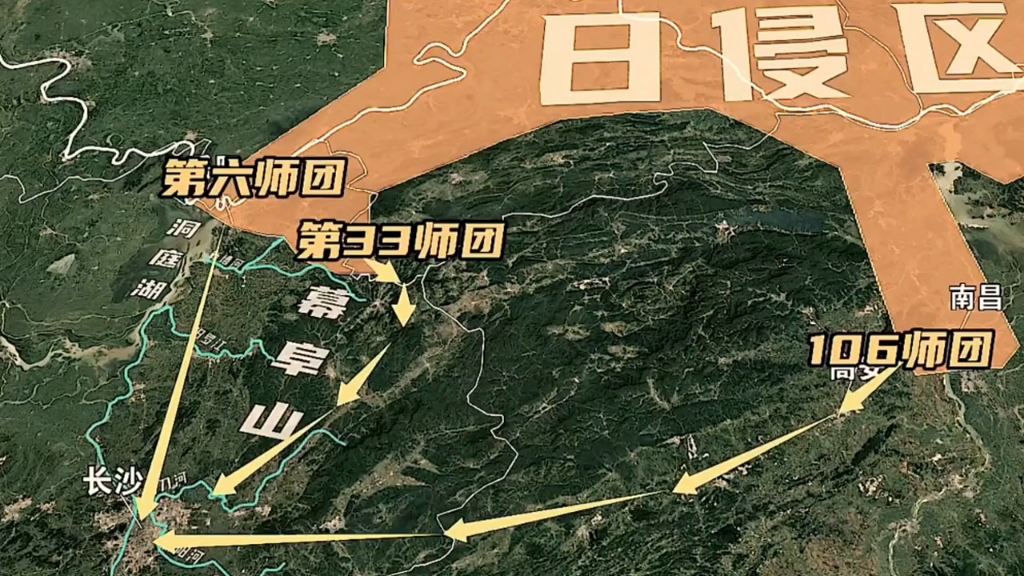

1939年的夏天,日军开始秘密调兵遣将,准备发动大规模的进攻。

他们企图以闪电战的方式,一举拿下长沙。

白崇禧作为国民政府的高级将领,经过多次战场分析,认为长沙地势不利,加上中方兵力和日军相比处于劣势,如果强行抵抗,很可能造成不必要的伤亡。

他建议薛岳暂时放弃长沙,保存实力以待后续反击。

“放弃长沙?”薛岳听后眉头一皱。

看着地图上标记的日军动向,眼中透露着坚定的光芒。

“长沙如果放弃,那就是把整个华中地区,拱手让人,长江以南的局势会彻底崩盘。”薛岳在军事会议上,拍桌说道,“能战不战,我还算军人吗?”

薛岳的这句话,掷地有声,让会议室一时鸦雀无声,薛岳的坚持,不是没有理由。

他明白长沙的战略意义,这不是守住一座城的问题,是关乎军队士气和全国民心。

薛岳对参谋们说:“长沙不能丢,只要我们拼死一战,能击退日军,还能向全国证明,我们有能力守住自己的家园。”薛岳的态度坚决,这场战斗非打不可。

面对日军的咄咄逼人,薛岳决定以决战迎敌。

可如何打?薛岳早已有了清晰的思路,在对地形和敌军动向反复研究后,提出了一套名为“天炉战法”的战略,这成为了第一次长沙会战,成功的关键。

“天炉战法”是一种,结合地形和兵力的战略艺术。

长沙的地势复杂,周围有山脉和河流,尤其是湘江和浏阳河,形成了天然的屏障。

薛岳决定,将这些地形优势放大化,设计出一道道防线,层层包围日军,最终将敌人困在一个“炉子”里,无法进退。

战斗开始前,薛岳不止一次亲自巡视战场。

身穿简单的军服,步行在泥泞的山路上,和士兵们面对面交流。

对一名年轻的排长说:“我们不是去拼命,我们是去赢,只要按计划行动,他们绝对逃不出我的天炉。”排长敬了个礼,眼中充满信心。

薛岳的战术核心是“诱敌深入”,故意在外围防线,安排较少的兵力,给日军造成错觉,以为薛岳的队伍无力抵抗。

薛岳将主力部队,分散在长沙周围的高地和丛林中,一旦日军进入指定区域,所有火力将集中打击敌军。

日军果然中计,他们的机械化部队,和步兵在湘江边集结,准备直扑长沙。

他们以为自己占尽优势,但前线不断推进,后勤补给却变得越来越困难,薛岳的队伍在背后,展开游击战,不断袭扰日军的补给线。

大量的粮草和弹药,无法及时运送到前线,日军士兵开始疲惫不堪。

这场战斗,从一开始,就充满了血腥和惨烈。

日军投入了重兵,从空中、地面展开立体进攻,他们的坦克和飞机轮番轰炸,企图快速突破防线。

薛岳的布防层层递进,每一条防线都像一道锁,牢牢地控制住,日军的进攻节奏。

日军的将领,山下奉文,本以为能轻松占领长沙,很快发现,这场战斗,远比预想的要艰难得多。

他的部队连续几天,都无法突破薛岳部队的第二道防线,后方的补给线,又频频遭到,中国游击队的袭击。

山下奉文在作战会议上怒吼:“薛岳部队到底还有多少兵力?他们怎么可能坚持得这么久!”

日军的飞机在长沙上空盘旋,轰炸机一轮接一轮地投下炸弹。

薛岳早已将部队分散配置,避免了集中损失,炸弹炸碎了山石和树林,却无法击溃薛岳部队的斗志。

第一次冲锋失败后,日军迅速调整战术,集中火力攻击薛岳部队的薄弱点。

长沙外围的战斗进入白热化,双方士兵在壕沟和阵地间,展开激烈的肉搏战。

一名中国士兵在日记中写道:“白天是炮火的地狱,夜晚是刀光的战场,每一寸土地都用血换回来。”

面对日军的猛烈进攻,薛岳始终保持冷静。

指挥部,设在长沙以北的一处山丘上,从这里可以俯瞰整个战场。

薛岳密切关注敌军的动向,一旦发现日军出现破绽,就立即命令部队反击。

参谋长对他说:“司令,敌人推进得很快,我们是否需要后撤?”

薛岳摇摇头,指着地图上的一片红圈说:“再等等,他们已经进了我们的炉子。”

第七天晚上,战局迎来了转折点。

日军的前锋部队已经筋疲力尽,补给线被彻底切断,而薛岳部队的士气却空前高涨。

薛岳决定发动全线反击,他的命令,通过电台传达给前线每一个部队:“以更快的速度,更大火力,全线压上!”

夜幕降临,薛岳部队悄然出击,士兵们穿着深色的军服,借助夜色的掩护,悄无声息地接近日军阵地。

一声信号弹划破夜空,响起震耳欲聋的炮声和冲锋号。

薛岳部队像潮水般冲向敌军阵地,他们的喊杀声,在山谷间回荡,日军措手不及,阵地迅速崩溃。

惨烈的一场战斗,发生在湘江边。

日军试图撤退,渡口早已被薛岳部队封锁,他们的士兵挤在河岸边,试图用木筏和船只逃生。

薛岳部队的火炮,对准了河岸,炸弹在水面上,掀起巨大的水花,大量日军士兵,被击中倒入江中。

目击者描述,那一夜的湘江水变成了血红色。

战斗持续了十天十夜,长沙周围的山川和河流,都成了战场的见证者。

日军伤亡数万人,被迫全线撤退。

长沙守住了,这场胜利,是一座城市的胜利,更是整个中国的胜利,百姓们涌上街头,高呼“打倒日本帝国主义”的口号,他们的眼中,重新燃起了希望。

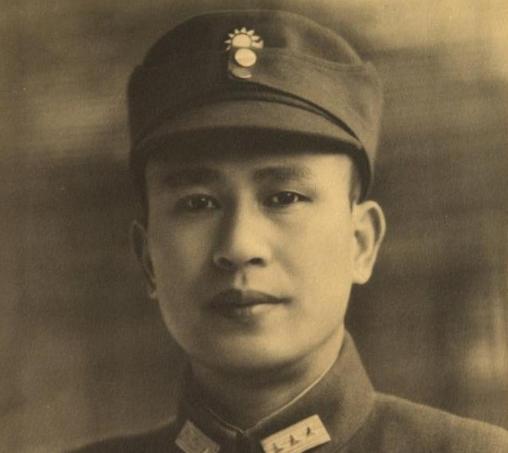

这次战斗,让薛岳声名鹊起,被誉为“长沙之虎”,成为抗战期间受尊敬的将领。

而他的“天炉战法”,也成为军事史上的经典战例,打击了敌人的士气,也让抗日,看到了胜利的希望。

长沙会战以中国的胜利告终,薛岳与白崇禧之间的战略分歧依然存在。

白崇禧在战前,坚持认为,长沙并不是一座必须死守的城市,如果硬碰硬,很可能让自己的队伍陷入被动,白崇禧从全局考虑,认为保存实力,比局部胜利更重要。

薛岳却有自己的看法,他觉得战争是兵力的较量,更是意志和信心的对决。

如果长沙失守,必然会严重打击全国军民的士气。

而且长沙的地形对守城有利,这是一场值得一战的硬仗。

经过这一战,也证明了,薛岳的判断是正确的,长沙会战的胜利,保住了华中的防线,还让日军损失惨重,在后续的战斗中,失去了对华中地区的战略主动权。

战后,白崇禧与薛岳的关系,没有因为这场战斗而破裂。

两人都承认对方的观点各有道理,更多时候,薛岳坚持的那份决心,成为了历史的转折点。

薛岳用他的智慧和决心,成功守住了长沙,也为中国抗战史书写了辉煌的一页。

他那句“能战不战,我还算军人吗!”是对敌人的宣战,也是对自己信念的承诺。