李鸿章这一辈子,就像坐过山车一样,小时候考科举,青壮年带兵打仗,中年做了封疆大吏,老了还搞起了洋务运动,那时候他可真是风光无限,但骂他的人也不少。

可到了他人生的最后七年,那情况就急转直下了。

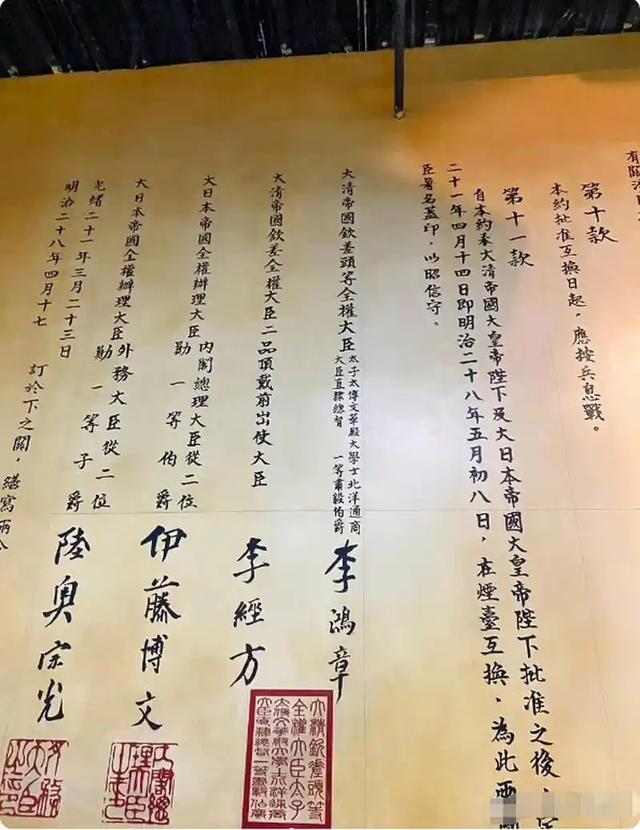

为啥呢?还不是因为甲午战争后,他代表清政府签了那个《马关条约》,把地割给日本,把银子赔给人家。

但话说回来,要是没李鸿章在中间周旋,咱中国在甲午海战和八国联军侵华那时候,是不是就得更惨了?

虽然签了那个条约确实让人不爽,但那时候的清政府腐败无能,打也打不过人家,不签又能咋样呢?

你听说过100多年前李鸿章那句话不?“若想中国没后患,必要先灭其国”。

这里说的又是谁?哪个国家呢?

李鸿章的子女李鸿章的家庭,虽然相较于他所处的社会阶层并不显赫,但也不能说是普通家庭。

在李鸿章成就初步时,他便为家族寻找了合适的婚姻伙伴,结婚后生育了几子几女。

李鸿章极力对待子女的教育,尤其是他希望他们继承他的一些优点和理念。

李鸿章对于教育的重视,以及他所历经的官场风云,使得子女在成长过程中,无论是接受教育,还是对外部世界的理解,都深深植根于他所倡导的“治国理政”的价值观。

李鸿章的长子李经方,在早年就显示出较为出众的才华。

早在李鸿章担任各职时,便多次将长子李经方带在身边学习,安排他参与部分公务的讨论。

尽管在父亲的影响下,李经方具备了一定的政治才干和人际处理能力,但他的一生却未能延续父亲的事业。

李经方虽在朝中任职,但始终未能获得足够的权力和影响力,最终因家族的势力势微而逐渐淡出历史的视野。

二子李经述,则在父亲的教诲下,秉持了较为传统的儒家思想,力求文治。

李经述的官场生涯较为平凡,但在文化艺术方面有所成就,后人对他评价较为温和。

他尽管在父亲的遗产下努力耕耘,但同样也受到清朝衰败的困扰,未能为清朝的命运改变做出重大贡献。

李经述在晚年曾写过不少诗文,反映出他对父亲一生辛劳的理解与内心的沉思。

李鸿章的子女中,唯一较为显眼的是李经范——他的女儿。

李经范在父亲的安排下,嫁给了当时颇具权势的名门之后,她的婚姻虽然未能影响国家的局势,但从中可见李鸿章与外界交往的细腻手腕。

虽然李鸿章的洋务改革并未能从根本上改变清朝的衰败命运,但他在晚清时期提出的现代化与自我救赎的思路,深刻影响了后代中国的政治与文化走向。

他在国家危机中的妥协,使得他被许多人视为“卖国贼”,尤其是在签署《马关条约》之后。

即便如此,李鸿章的坚持与努力依然为历史留下了深刻的印记。

他的外交策略多以妥协与保全国家利益为主,尽管这种妥协被后人称为“卖国”,但在当时,李鸿章的努力也并非毫无价值。

通过与西方列强、特别是日本的接触,李鸿章以“联日防俄”的思路应对外部压力,虽然这项策略最终失败,但他在危机时刻所做的选择,也为后人提供了不同的反思视角。

作为洋务派的重要代表,李鸿章在洋务运动中推行的改革,尤其是在军事和工业领域的尝试。

虽然未能为清朝带来翻盘,但他所提倡的“自强”和“富国强兵”的理念,深刻影响了中国近代化的进程。

李鸿章不仅建立了现代化的海军和工业体系,还创办了一批学习西方先进技术和管理的机构,这些改革尽管没有立即显现出巨大的效果,但却为后来的中国发展奠定了基础。

甲午战争 李鸿章痛苦抉择19世纪末,清朝已经面临列强的重重压迫,鸦片战争、甲申战争和第二次鸦片战争的惨败,令中国丧失了大量的领土与权利。

列强不断侵蚀中国的经济与政治主权,清朝政府在这样的危机中显得越发无能。

日本在经过明治维新后迅速崛起,开始通过武力来扩展其在东亚的影响力,其视中国为未来的扩张目标,尤其是朝鲜和辽东半岛。

李鸿章的“联日防俄”政策,本意是通过与日本结盟来抗衡沙俄和西方列强,然而李鸿章未能预见到日本在经历改革后展现出的军事野心。

朝鲜问题的复杂化,使得中日两国的矛盾日益加剧,最终导致了甲午战争的爆发。

李鸿章作为当时的北洋大臣,虽然对外形势有清醒的认识,却在内政和外交中屡屡受制于清朝腐败的体制。

李鸿章的军事改革,虽然在一度提升了北洋舰队的实力,但与日本的实力相比,依然差距悬殊。

在李鸿章的努力下,北洋舰队成为了中国最强大的海军力量,但因资金与人力的局限,舰队的战斗力与日本海军相比,依然差强人意。

战争爆发初期,李鸿章试图通过调动北洋舰队,部署海防力量,来对抗日本的进攻。

北洋舰队虽然具备一定规模,但在战术上未能迅速适应战场局势。

日本凭借其现代化的军舰、训练有素的海军和战术上的灵活性,迅速占领了战场的主导地位。

在面对这一局势时,李鸿章的内心充满了矛盾与无奈。

他深知,中国在这场战争中几乎无法与日本匹敌,但作为北洋大臣,他又不能轻易放弃对国家的责任。

面对越来越迫切的军事压力,李鸿章只能通过不断的外交斡旋与国内调配资源,尽可能地延缓战局的发展。

然而,这些措施无济于事,战争的进程早已超出了他能够控制的范围。

甲午战争的最终结果是清朝的惨败,而李鸿章在签署《马关条约》时,深感屈辱与痛苦。

条约的内容,不仅包括中国割让台湾、辽东半岛和澎湖列岛给日本,还包括了巨额的战争赔款。

他明白,这一签字不仅代表着他个人的政治失败,也意味着整个中国的屈辱与衰落。

虽然他曾通过各种手段来争取最小的损失,但最终的条约内容依然是中国在国际上无法回避的屈辱。

每一份条约的签署,都让他倍感沉重,他清楚地意识到,这样的妥协无法挽回国家的尊严,反而加剧了清朝的衰败。

对日本未来威胁的警告甲午战争的惨败和《马关条约》的签订,让李鸿章深刻感受到了自己的无力与国家的衰败。

尤其是对于日本的军力,他未能及时做出准确的判断。

李鸿章自问,若当初能够更加坚定地捍卫中国的主权,或许就能避免这场战争的灾难,至少可以避免让国家在国际舞台上丧失如此多的尊严。

李鸿章明白,自己的外交政策虽有一定的成效,但面对已经崛起的日本,他的传统外交手段似乎不再奏效。

尤其是他一再强调的“联日防俄”的策略,最终让他陷入了日本的圈套。

李鸿章深知自己未能及时洞察日本扩张的真正目的,也未能有效阻止日本的军事崛起,最终导致了中国的深重失败。

他开始对日本的未来扩张心态有了更为深刻的认识,并在几次与日本的接触中,对日本的野心产生了强烈的警觉。

他明确意识到,日本的目标不仅仅是与清朝的边界争斗,而是有着更为宏大的扩张计划。

李鸿章曾在一次私人谈话中感叹,“若想中国没有后患,必要先灭其国。”这句话反映了他对日本未来威胁的深切忧虑。

李鸿章认为,日本的战略远远超出了普通的领土争夺。

在甲午战争之后,李鸿章多次在私人信件和与朝廷的讨论中提到,日本的扩张野心已经不止是针对朝鲜或者中国的东北领土。

他对日本的军事力量和国家意图有着清醒的认知,认为日本必定会在未来与中国发生更加严重的冲突。

尤其是日本的“明治维新”所带来的国家现代化,让李鸿章意识到,这个曾经封闭的岛国已经具备了与西方列强抗衡的实力。

李鸿章并不只是从军事角度看待问题,他还从经济和社会结构的角度对日本的崛起进行了分析。

他曾指出,日本借助西方的科技与文化手段,在短短数十年内实现了国家的崛起,这种迅速的现代化让中国在与日本的竞争中处于了极为不利的位置。

日本可能会借助这种优势,不断扩展其在东亚的影响力,最终会成为中国最大的敌人。

李鸿章的警觉与后悔,虽然在战后逐渐得到深刻体现,但当时的清朝政府并未给他更多的支持与信任。

清朝的衰败与内部的腐化,使得李鸿章的警觉与努力始终未能得到应有的支持,最终中国的悲剧也在这场“现代化”的冲击中悄然上演。

从甲午战争后的日本对中国的进一步侵略,到20世纪初日本发动侵华战争,李鸿章的预言似乎逐渐应验。

而他曾深切警告后人“若想中国没有后患,必要先灭其国”的话语,也成为后人反思历史时的一种深刻警示。

尽管李鸿章未能改变历史的进程,但他对日本未来威胁的警觉,仍然为今天的我们提供了宝贵的历史经验。