引言:一场高速路上的“生死拷问”

2025年3月29日深夜,安徽铜陵德上高速公路上,一辆搭载三名年轻女孩的小米SU7新能源车撞上隔离带水泥桩后爆燃。这场事故不仅夺走了三条鲜活的生命,更将小米汽车的智能驾驶技术、道路施工安全规范,以及新能源车的紧急逃生机制推上舆论风口浪尖。

“车门锁死,人被活活烧没”——家属的控诉与公众的质疑交织,小米公司连夜成立专项小组,雷军亲自发声承诺“绝不回避”,但这场悲剧的真相究竟如何?智能驾驶是否真的可靠?

事件还原:从NOA启动到致命碰撞的4分钟

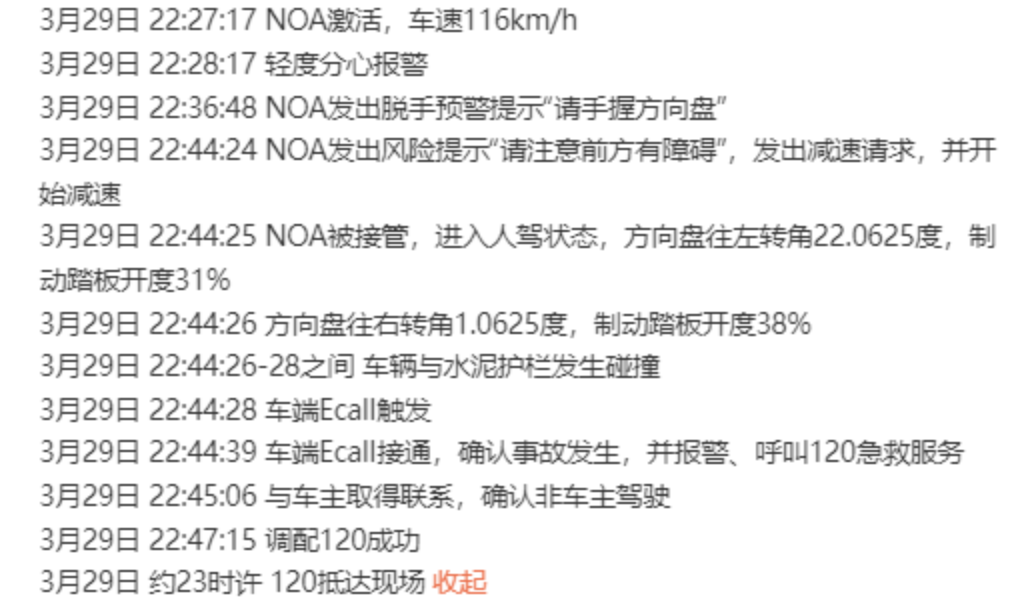

根据小米官方通报和多方调查,事故时间线被逐步拼凑完整:

1. NOA智能辅助驾驶激活:3月29日22时27分,车辆以116公里/小时的速度开启高速领航辅助功能(NOA),系统检测到驾驶员轻度分心后多次发出提醒。

2.施工路段突发变道:事发路段因施工封闭原车道,改道至逆向车道。22时44分,系统检测到前方障碍物,发出减速请求并开始制动,车速从116公里/小时降至97公里/小时。

3.驾驶员接管后的失控:驾驶员在接管车辆后尝试转向避让,但车辆仍与隔离带水泥桩发生剧烈碰撞,随后电池起火燃烧。车端紧急呼叫系统(Ecall)自动触发报警,但救援人员抵达时已无力回天。

争议焦点:

智能驾驶的责任边界:NOA模式下系统是否未能提前识别施工改道?减速至97公里/小时是否足以避免事故?

车门锁死疑云:家属称碰撞后车门无法打开,导致乘客被困车内。小米回应称车辆配备“应急机械拉手”,但家属质疑实际操作可行性。

家属控诉:三个家庭的“天塌了”

事故中遇难的三人均为23岁左右的在校大学生,原计划前往安徽参加事业编考试。一位母亲在社交平台泣诉:“孩子刚提车半年,人生才刚开始……”

家属的愤怒与困惑集中在两点:

1.小米的“冷漠”:事故发生后,家属称未收到小米官方任何慰问,仅被告知车辆被拉至北京鉴定。

2.电池安全性:为何碰撞后电池会爆燃?小米SU7的电池防护设计是否符合国家标准?

小米回应:数据透明与应急机制争议

4月1日,小米公司连发多份声明,核心内容包括:

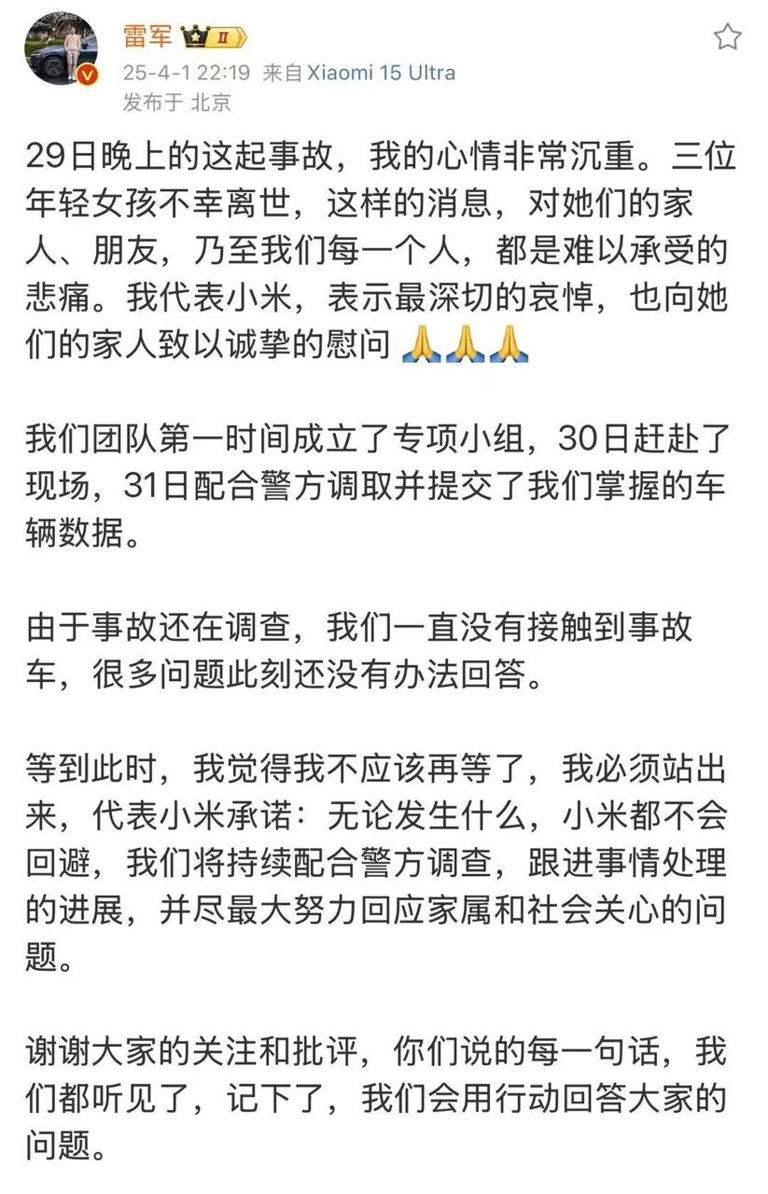

1.全力配合调查:专项小组已向警方提交完整行车数据,承诺“用行动回应质疑”。

2.技术细节澄清:

应急机械拉手位于车门储物格下方,断电状态下可手动解锁。

电池符合国标,但剧烈碰撞可能导致热失控。

3.雷军深夜发声:“三位女孩的离世让我彻夜难眠……无论结果如何,小米绝不逃避责任。”

公众质疑:

若应急拉手设计合理,为何乘客未能逃生?是否需要更直观的逃生指引?

智能驾驶系统在复杂路况下的应对能力是否被高估?

道路施工方回应:改道合规性存疑

德上高速池州中心证实,事发路段施工已持续多日,仅封闭左侧车道,右侧车道正常通行。但家属质疑:

施工路障设置是否足够醒目?

改道至逆向车道是否增加事故风险?

目前,铜陵市交通运输局已成立工作组,调查道路施工与事故的关联性。

行业反思:智能驾驶的“信任危机”

此次事故并非智能驾驶首次引发争议。2024年某品牌车型因系统误判导致追尾,2025年初另一车企因NOA功能失灵被起诉。小米SU7事故再次暴露行业痛点:

1.技术局限性:当前智能驾驶系统对突发道路变化的应对能力仍存短板。

2.责任界定模糊:人机交接过程中的“接管”是否合理?驾驶员与系统如何分担责任?

专家呼吁:“智能驾驶不应是营销噱头,安全冗余设计必须成为行业底线。”

结语:真相与反思同样重要

三条生命的代价太过沉重。无论最终责任归属何方,此案都应成为推动智能驾驶安全标准升级、道路施工规范完善、新能源车逃生机制优化的契机。

我们期待:

警方尽快公布调查结果,还原事故全貌;

企业以透明态度直面问题,而非“公关式回应”;

公众理性探讨技术利弊,避免情绪化审判。

此刻,唯有真相能告慰逝者,唯有行动能重建信任。

(本文综合自奔流新闻、红星资本局、封面新闻等权威信源,引用数据截至2025年4月2日)