孔子曾说:“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”

这位圣人对《易经》的推崇,可以看出这部经典在中华文化中的分量。

千百年来,读《易经》的人不少,如果你也读过这本书,一定让你受益匪浅。可是让你用一个字来概括《易经》的精髓,你会想到哪个字呢?

我想到的是这个字——变。

其实《易经》又名《周易》,一个“易”字,本就有“变化”之意。有人觉得它神秘莫测,是占卜算命的工具;有人视其为哲学巨著,藏着天地万物的真理。

但如果你剥开层层表象,你会发现它的核心始终围绕着“变”展开。

天地在变,四季在变,人事在变,命运在变。而《易经》最了不起的地方,不是教人如何预测变化,而是教会我们如何在变化中站稳脚跟,甚至借力打力。

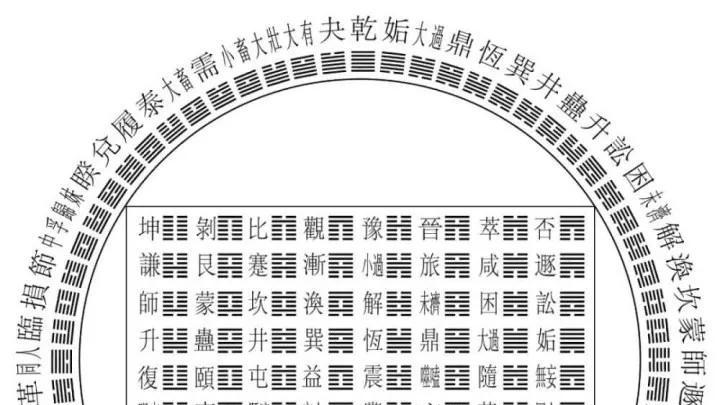

古人观天象、察地理,发现日月星辰的运行有轨迹可循,山川河流的形态有规律可依。他们将这些规律总结成八卦、六十四卦,用符号和爻辞描绘出世界的动态。

但符号背后的本质是什么?是万事万物永不停息的流转,是“变”的力量推动着宇宙向前。

今天,我们读《易经》,不必纠结卦象的玄妙,也不必深究爻辞的晦涩。只需抓住一个“变”字,便能触碰到这部经典最朴实的智慧。

01

《易经》开篇讲的“乾卦”,它的卦辞是:“天行健,君子以自强不息。”

天的运行刚强劲健,永不停歇。这八个字,就说出了“变”是宇宙的根本法则。

从微观到宏观,从自然到社会,“变”是唯一不变的主题。春夏秋冬的轮回,潮涨潮落的规律,草木枯荣的循环,都在说“变”的必然性。

即便是看似静止的高山,也会因风雨侵蚀而改变形态;即便是浩瀚的海洋,也会因日月引力而波动起伏。

《易经》用“阴阳”这对概念,将变化的本质抽象为两种力量的互动:阴盛则阳生,阳极则阴起。这种动态平衡,构成了世界的底色。

而人类社会的变迁,同样遵循这一条规律。朝代更迭、文明兴衰、技术革新,无不是“变”的体现。

可有的人却抗拒变化,因循守旧,最终被社会淘汰,有的人顺应变化,懂得主动调整,走出了自己的路。

《易经》从未教你如何“战胜”变化,而是提醒你:变不是混乱,而是更高维度的规律。

02

很多人误解《易经》是一本算命的书,实际上它像一本“人生导航手册”。

六十四卦的排列组合,让你看到的是不同情境下的应对之道。但万变不离其宗——如何在变化中找到平衡,才是核心。

这里的“变”不是无序的混乱,而是有章可循的节奏。《易经》强调“时”与“位”的重要性。所谓“时”,是时机;所谓“位”,是位置。

在恰当的时机站在合适的位置,便能以最小的力量撬动最大的结果。

比如“泰卦”象征通泰顺遂,但卦象却是“天地交”,寓意阴阳调和,而“否卦”代表闭塞困顿,卦象却是“天地不交”,暗示平衡被打破。这告诉你,真正的智慧,是在变化中把握平衡点。

你看很多人经常抱怨“计划赶不上变化”,却忽略了变化本身可以成为计划的助力。

工作中遇到突发状况,与其焦虑抗拒,不如调整策略,生活中遭遇意外转折,与其怨天尤人,不如顺势而为。

03

我认为《易经》的最高境界,不是预测未来,而是创造未来。它通过一个“变”字,赋予了人一种主动的力量。

许多人把《易经》视为“避险指南”,试图通过卦象趋吉避凶。可是它给人的帮助不是这个,而是让你知道吉凶并非天定,而是人为。

正如“履卦”说的:“履虎尾,不咥人,亨。”意思是踩着老虎尾巴却不被咬,看似凶险却能化险为夷。

这不是侥幸,而是因为行动者懂得观察形势、调整步伐。老虎的尾巴代表危机,而“履”代表主动应对的勇气。

这种主动性,正是“变”的精髓。农民看天吃饭,但懂得改良作物的人能抵御天灾,还有商人随行就市,可是能洞察趋势的人都能赚到大钱。

变化从来不是让人感到恐惧的,而是用来驾驭的。

当你从被动适应转向主动创造,就能发现很多可以改变命运的机会,也知道如何抓住机会了。

04

在《道德经》中有一句话:“大道至简。”

这种化繁为简的智慧,在《易经》中体现得淋漓尽致。它用六十四卦、三百八十四爻描绘了世间万象,最终却归于一个字——变。

这个字,告诉我们:人生没有绝路,只有思路,命运没有定数,只有变数。

当你读懂了“变”,便读懂了整部《易经》的温度与力量,因为这个字就是它的精髓所在。

它不承诺你一帆风顺,却教会你如何在千变万化的不确定性世界中,活得从容。