1936年8月,梁从学率部前往黄冈途中,在马曹庙遭遇国民党优势兵力伏击。为掩护部队撤退,他亲自断后,胸口中弹,伤势严重。

大家都以为他必死无疑,没想到一位老妇的出现,让他“死而复生”,重新站到战场上......

梁从学1903年出生于安徽六安一个贫瘠的乡村。他的家庭是一个典型的贫苦农民家庭,祖上几代人都靠租种地主的薄田为生,生活捉襟见肘。父母终日劳作,却难以填饱一家老小的肚子。

9岁那年,家庭的窘迫已无法再支撑他的学业,父母将他送往当地一个地主家做童工,每天清晨他便扛着鞭子,驱赶地主的牛群,在田野间奔波,幼小的身躯早早地被岁月刻下了辛劳的痕迹。

在放牛的日子里,梁从学目睹了地主阶级对农民的盘剥与压迫。地主们挥霍无度,而像他家这样的佃农却连一顿饱饭都难求。

村里爆发了一场小型的抗租风波,农民们聚集在田间,要求减免苛捐杂税,却被地主的家丁和地方民团暴力镇压。血腥的场景深深地刻在了梁从学的脑海里,他开始意识到,这个社会的不公并非天意,而是人为的制度所致。

1929年,一支红军的队伍进入皖西地区,带来了革命的火种。他们不仅打击地主豪强,还分田给贫苦农民,推行“打土豪、分田地”的政策。这一切对梁从学来说如同一道闪电,点燃了他心中积压已久的怒火。

他亲眼看到红军将士如何与地主武装交战,如何将抢来的粮食分发给饥民,如何在村里宣讲“只有革命才能救中国”的道理。

被革命理想深深吸引的梁从学,毅然决然地告别了过去的生活,在这一年投身于轰轰烈烈的革命洪流之中,光荣地加入了中国工农红军,并同期加入了中国共产党,将个人的命运与民族解放的伟大事业紧密地联系在了一起。

他将那份在田埂上磨砺出的吃苦耐劳和坚韧不拔,全部倾注到了严酷的军事斗争中。战场上,他作战异常勇猛,面对强敌从不畏惧,总是冲锋在前;战斗间隙,他又展现出灵活机智的一面,善于观察思考,能够根据战场形势迅速做出判断。

1930年,他随部队参与了鄂豫皖根据地的创建和保卫战。这片根据地位于安徽、河南、湖北交界处,是红军的重要根据地之一,但也面临着国民党军队的频繁“围剿”。

在这些战斗中,梁从学从一名普通战士成长为班长、排长,最终成为连指导员。他的职责不仅是带兵打仗,还要负责部队的思想工作,宣传党的政策,稳定军心。在一次反“围剿”战斗中,他率领小分队成功伏击了一支国民党侦察队,缴获了急需的武器和弹药,这一战让他在部队中声名鹊起,被上级视为可造之才。

因为他打起仗来就像一头犟劲十足、不知疲倦的老黄牛,无论多么艰难困苦,始终埋头苦干、奋力向前,大家便送给了他一个形象而贴切的绰号——“老黄犍”。

战场上的英勇与牺牲精神时至1936年,中国的革命形势依然波谲云诡,尤其是在鄂豫皖边区,白色恐怖的阴霾密布。主力红军长征北上后,留下的红28军在高敬亭等人的领导下,肩负着在敌后坚持斗争、牵制敌人、保存革命火种的艰巨使命。

此时,已是红军团长的梁从学,正率领着他的部队,如同在大别山的崇山峻岭中穿梭的孤狼,时刻面临着国民党军队重兵的围追堵截。生存环境异常险恶,粮食、药品、弹药奇缺,每一次行动都伴随着巨大的风险,每一次战斗都可能是生与死的诀别。

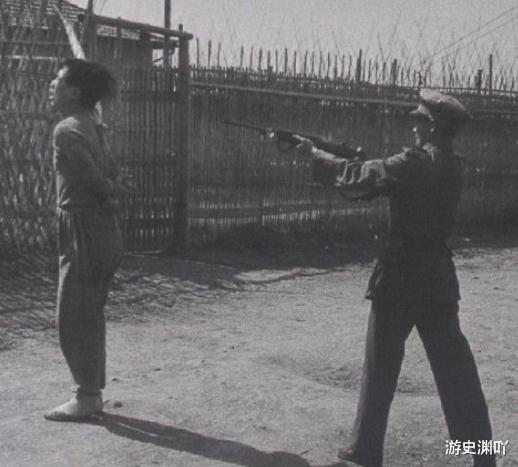

当他们行至一个名叫马曹庙的地方时,意外还是发生了。部队的行踪不幸被敌人察觉,早已在此设下埋伏的国民党地方武装及正规军,凭借数倍于红军的优势兵力,从四面八方发动了猛烈的袭击。

子弹像雨点般泼洒过来,爆炸声此起彼伏,宁静的山野瞬间变成了血与火交织的修罗场。

身为团长的梁从学深知责任重大,他临危不惧,迅速判断形势,一边指挥部队抢占有利地形进行抵抗,一边组织力量试图突围。他嘶哑着嗓子高喊着口号,鼓舞着战士们的士气,自己也端起枪冲在前面,与敌人展开殊死搏斗。

敌人的火力实在太过密集,就在他指挥战斗、观察敌情时,一颗子弹击中了他的胸部。梁从学眼前一黑,应声倒下,失去了知觉。

战士们发现了倒在血泊中的梁从学,急忙将他抬到相对安全的地方。梁从学脸色惨白,呼吸微弱,胸前的伤口血流不止,几乎探不到脉搏。在当时缺医少药、战火纷飞的极端环境下,这样严重的贯穿伤等同于死亡判决。

战士们强忍着悲痛,做出了一个无比沉重的决定。他们将梁从学轻轻抬到附近一处相对隐蔽的土坎下,用随处可见的树枝和杂草将他小心地掩盖起来,并在旁边做了只有自己人才能识别的标记,寄望于将来有机会能够回来找到他,将他好好安葬。

没有人能想到,这个无奈的掩埋,竟为“老黄犍”梁从学留下了一线生机。

战斗的硝烟散去,山野恢复了短暂的寂静。一位年过半百的老大娘突然出现,她是附近村庄的普通农妇,常年在山中采集草药补贴家用。

她像往常一样穿行于林间,却无意间发现了草丛中一具“尸体”。她注意到那人胸口微微起伏,气息虽弱,却还未断绝。

在那个战乱年代,红军与当地百姓的鱼水情早已深入人心。皖西地区的农民深受红军“打土豪、分田地”政策的恩惠,许多人家中都有亲人加入过赤卫军或红军。老大娘虽不识字,却从村里的传言中知道红军是为穷人打天下的队伍。

尽管救治一个伤兵可能引来国民党军队的报复,她还是决定冒险一试。她费力地将梁从学拖到一处隐蔽的山坳,随后匆匆赶回村中,找来一块木板和几根粗布条,制成简易担架,又叫上自家一个壮年侄子帮忙,将他抬回了家中。

梁从学的伤势触目惊心:子弹穿透了他的胸膛,伤口因长时间暴露而开始化脓,甚至生出了蛆虫,散发着刺鼻的恶臭。

老大娘家境贫寒,既无药品也无器械,凭借多年采药和照顾家人的经验,先烧了一锅热水,用干净布巾蘸水擦去梁从学身上的血污和泥土,尽量清理伤口周围的污物。

接着,她从灶台取来一把草木灰——这是农村常用的天然消毒材料,撒在伤口上以抑制感染。

对于伤口深处的蛆虫,她找来一根缝衣针,在油灯的火苗上反复烧烤消毒,然后强忍着内心的不适,屏住呼吸,一点一点地将蛆虫从腐肉中挑出来。

她小心翼翼地用剪刀剪去伤口边缘的腐肉,每一下都尽量避开仍在渗血的部位,避免加重伤势。

经过处理后,老大娘发现伤口内部仍有脓液积聚,若不排出,感染将进一步恶化。她灵机一动,从院子里摘下一段老丝瓜藤,浸泡草药水,使其变得柔软,将其搓成条状,试探着伸入深可见骨的伤口内部,反复擦拭、掏刮,利用丝瓜瓤粗糙的纤维来带出深层的脓液和腐肉。

在接下来的近两个月时间里,老大娘日复一日地重复着这些繁琐而艰辛的护理:清洗伤口、换药、喂食,悉心照料着这个素不相识的红军战士。

正是凭着这位农妇倾尽心力的救护和这些看似原始却饱含智慧与勇气的草根疗法,以及梁从学自身顽强的生命力,医学上的奇迹发生了——他竟然从死神手中挣脱出来,伤势逐渐好转,最终得以康复。

重返战场与革命功绩“复活”后的梁从学心里充满了感激,这份恩情,重如泰山,他将其深深铭刻在心底。

1936年秋天,当他能够独立行走时,他便告别了那位救命恩人,踏上了寻找部队的征途。他一边打听红军的消息,一边小心翼翼地避开国民党军的哨卡和地方民团的盘查。

靠野菜和偶尔从农户那儿讨来的粗粮果腹,艰难的处境并未让他退缩,反而坚定了他重返战场的决心。

经过数周的跋涉,梁从学终于在湖北黄冈附近找到了一支红军游击队。这支队伍人数不多,仅数十人,武器简陋,活动范围局限于山野之间。面对这样的现状,他没有一丝抱怨,而是迅速投入到整顿和扩充队伍的工作中。

他白天带队训练,传授游击战术,夜晚则与战士们围坐在一起,宣讲共产主义理想,鼓舞士气。在他的带领下,游击队频频出击,袭击国民党的小股部队和地方武装,缴获枪支弹药,队伍规模逐渐扩大到数百、上千人。

随着抗日战争的全面爆发,梁从学的军事生涯迎来了新的阶段。国共合作抗战,他被编入新四军,担任旅长,率部奔赴华中战场与日伪军作战。他将这段死里逃生的经历化作战场上无畏的勇气和对敌人的无比仇恨。在随后的抗日战争烽火中,他继续驰骋疆场,历任多个重要军事指挥岗位。

面对穷凶极恶的日本侵略者,他指挥作战更加勇猛顽强,常常身先士卒,打起仗来如猛虎下山,令敌人闻风丧胆,由此在军中赢得了新的、更为响亮的绰号——“梁老虎”。

解放战争时期,梁从学继续南征北战,参与指挥了诸多重要战役。特别是在规模宏大的淮海战役中,他虽未直接参与核心区域的决战,但在外围战场上积极配合主力部队行动,为牵制敌人、保障战役全局的胜利作出了重要贡献。

新中国成立初期,大别山等地的匪患依然猖獗,梁从学再次受命于危难之际,深入山区领导剿匪斗争,凭借其丰富的战争经验和果断的指挥,沉重打击了残余的反动势力,为巩固新生的人民政权立下了汗马功劳。

1955年,中央军委决定授予梁从学中将军衔。

成为共和国的将军后,梁从学始终没有忘记那位在马曹庙将他从死亡线上拉回来的老大娘。他多方打听,终于找到了这位救命恩人,送去物资,表达迟来但无比真挚的感激。

1973年,梁从学因病去世,享年70岁。