大家好,我是息肉,说白了,就是你体内多余的“肉”,也叫赘生的“肉”。

只要是人体空腔脏器由黏膜覆盖的内表面,从鼻腔、声带、胃肠、胆囊,再到子宫、膀胱,都是我钟爱的“栖息地”。

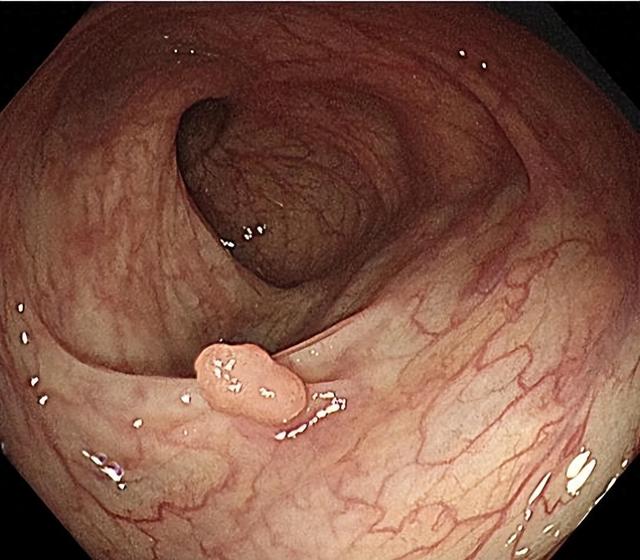

医生们会根据我生长的位置给我命名,像“鼻息肉”“胃息肉”“直肠息肉”“膀胱息肉”等。

要是某个部位长出两个及以上的我,那就叫“多发性息肉”。

我生长速度缓慢,还特别善于隐藏,一般不会轻易暴露自己。

不过,也有一些“急性子”的同伴。

比如声带息肉,芝麻或绿豆般大小的时候,就能让人声音变得嘶哑,从而早早被发现;

鼻腔里的息肉,长到豌豆大小才会引发鼻塞、鼻衄等症状,进而被医生察觉;

小儿直肠息肉,因为容易出血,还会从肛门脱出,暴露踪迹。

但胃体上的息肉就算长得很大,患者也可能毫无感觉。

要说最“阴险”的,非大肠息肉莫属。

它常常多个分布,悄无声息地生长,关键时刻却能“摇身一变”,成为结肠癌。

好在我的表面比较脆弱,容易出血,患者发现血便就医时,我的“狐狸尾巴”就藏不住了,可这时病情往往已经不容乐观。

所以,千万别等出现症状才想起我!

大家最怕的,就是我发生癌变。

癌变过程极为隐匿,等有症状被发现时,可能已经发展成晚期癌症,出现广泛转移,连医生都回天乏术。

说我是癌症的近亲,一点儿都不为过。

不过,并非所有的息肉都会癌变,恶性息肉只是极少数,大部分还是良性的,一般不会对生命构成严重威胁,即便发生癌变,也需要较长时间。

以下这些情况,要格外警惕:短期内迅速生长的息肉,尤其是直径大于2cm的,很可能有恶变风险;

组织学类型属于腺瘤型的息肉容易癌变,炎症型的恶变几率相对较小;

体积小、带蒂的息肉大多是良性的,不易癌变,而宽基广蒂的息肉则癌变可能性较大;

具有遗传倾向的息肉,像家族性结肠息肉,癌变风险高;

多发性息肉癌变概率也会增加,比如一个息肉的癌变率是1% ,要是有100个息肉,癌变可能性几乎接近100%。

其实,我最怕大家定期检查。

如今大家知道我和癌症关系密切,对我的警惕性大幅提高,经常用鼻镜、喉镜、膀胱镜、食道镜、胃镜、胆道镜、结肠镜等各种仪器来“揪出”我,还把我当作癌前病变及时处理,让我威胁生命的机会越来越少。

从息肉发展成癌一般需要5 - 15年,在这段时间里,要是能发现并切除我,我就没机会癌变了。

通常40岁以后,我癌变的可能性会增大,所以建议40岁前就进行相关检查。

要是一直不重视,我就很可能发展成癌瘤。

即便切除了我,也不能掉以轻心。

我的生命力极其顽强,只要生活习惯和体内环境没有改变,适合我生长的“土壤”还在,我就可能死灰复燃。

就拿结直肠息肉来说,它的复发率相当高,这次长在直肠,下次可能就出现在其他部位。

所以,术后一定要遵医嘱定期复查。

具体复查时间如下:增生性肠息肉生长缓慢,术后1 - 2年随访一次即可;

有结肠息肉病史或家族史的患者,1 - 3年复查一次;

单发息肉切除且病理为良性的,起初每年查一次肠镜,连续2 - 3年不复发,说明复发概率较小,之后可改为每5 - 10年查一次。

而出现以下情况,需要3 - 6个月复查一次,后续复查频率需遵医嘱:首次肠镜检查因肠道准备不佳影响视野;

因各种原因未能完成全结肠检查;

一次切除息肉总数超10个;

大于1cm的广基息肉;

大于1cm的腺瘤性息肉,尤其是伴有重度异型增生;

息肉已局部癌变,但未达黏膜下层或超过黏膜层却不愿接受手术切除。