各位领导大家好,今天我们来聊一聊一个“离谱”的历史现象:西域丢了1000年,竟然还能回到中国?

听着是不是有点像“失散多年的亲兄弟,兜兜转转又团圆”?别说你,我第一次读到这段历史的时候也是一脸问号——这么偏远的地方,丢了这么久,还能收回来,这中间到底发生了啥?

今天咱们就沿着时间这条大河,顺着河西走廊,慢慢讲一讲这段“千年失而复得”的地缘奇迹。

别看现在飞机高铁横着走,放到古代,从中原走到西域,得翻几重山、穿几重谷,少说也得两三千公里。这地方到底图啥?

答案不复杂:一是国防需要,二是地理给路了。

先说国防。你看历史上那些游牧民族,从匈奴、突厥,到后来的蒙古、准噶尔,哪一个不是在西域站稳了脚,再“顺道”南下骚扰中原?所以说,控制不了西域,就像门口没装锁,随时被人踹门。

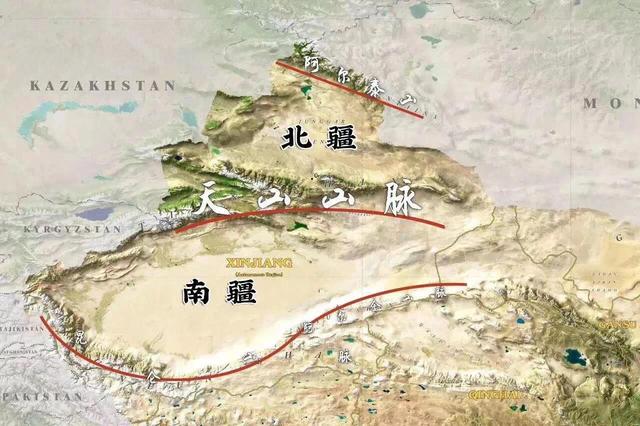

再说地理,这块地方虽然远,但不是无路可走。要知道,从中原西出,有条“天赐走廊”叫河西走廊,像条地理传送带,西起玉门关,东接关中,南靠祁连山,北临戈壁沙漠,虽然狭窄,但绿洲连着绿洲,不光能走,还能养兵。

从大别山、桐柏山、秦岭一路延伸到天山,形成世界最长的东西山系,中原王朝就是靠这条天然“高速公路”,一路扎根扎营,把触角伸到了西域深处。

所以你看,秦汉、隋唐这些“打得起”的王朝,一旦一统中原、粮草充足,基本都把西域纳入版图。不是因为贪,是因为——这叫地缘现实,不管你愿不愿意,都得管!

不过话说回来,西域也不是咱家后院,说收就收、说留就留的。

公元808年,唐朝最后一个重要据点——龟兹城陷落。

从那之后,西域像断线的风筝,一丢就是将近千年。这期间,中原王朝几乎从地图上“看不到”它。

为啥这么久都收不回来?我查资料发现主要有三大原因:

第一,游牧帝国西退,东北压力爆棚。

随着吐蕃和回鹘的势微,原来西北的游牧部落慢慢不行了,可东北方向的契丹、女真、蒙古逐渐崛起,中原王朝的国防重点就从西北转向了东北。

第二,气候变化搞破坏。

西域本就地广人稀,绿洲是命脉。偏偏这时候,阿尔金山附近的绿洲退化,连补给点都撑不住了。打仗不怕打得苦,就怕走不动。

第三,国家“养不起”远征军。

宋朝时人口虽然接近1亿,但官府手头却很紧,财政紧张得连茶叶都得精打细算,哪还有本事去西域开疆拓土?

所以别看宋朝文人写诗写得好,真要打仗,连西夏都拿不下,更别说几千公里外的西域。

那问题来了,为什么清朝却能把西域打回来?

这事就得从一个人和一个国家说起:乾隆帝,还有准噶尔汗国。

18世纪,西域出现了一个不安分的角色:准噶尔汗国。

这哥们不是闹着玩的,不仅统一了西北草原,还频频挑战清朝统治。面对这个“草原新霸主”,乾隆直接拍了桌子:“你不来惹我,我也要去打你!”

于是,一场史诗级远征开始了:

江南的粮草,

蒙古的战马,

全国各地的兵丁,

一批一批送进了几千公里外的战场。

1757年,清军彻底平定准噶尔,乾隆给这片土地起了个新名字:“新疆”,意思是“故土新归”。

听着是不是特别有仪式感?你很难在中国历史上找到第二块“失而复得”还被重新命名的大地。

当然,西域的故事还没完。

清末,沙俄趁火打劫,强占了伊犁和中亚大片土地。但哪怕在那样风雨飘摇的年代,也有像左宗棠这样的民族脊梁,带兵西征,重回天山。

他说过一句话我印象特别深:“寸土不让,虽远必争。”

这,不仅是他个人的担当,更是中华历史对西域的回答。

说到这,我更倾向于把西域看成一面镜子,映照出中国每个朝代的底气与格局。

如果换到今天,西部大开发、新疆经济圈、一带一路战略……这片土地早已不再是“边疆”,而是中国联通亚欧、链接未来的门户。

各位领导,你们觉得呢?西域的失而复得,是地理的安排,还是文明的坚持?欢迎留言聊聊,你家乡有没有像西域一样的传奇历史?