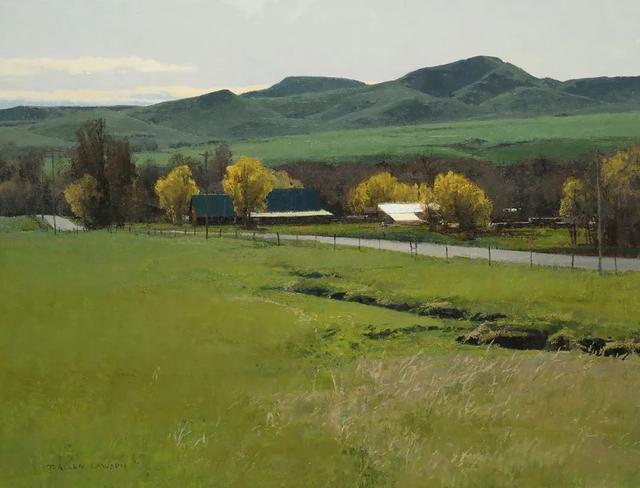

人勤春早(国画) 90×48厘米 1977年 吴山明

在当代中国画界,吴山明无疑是一位举足轻重的艺术家。作为浙派人物画的杰出代表与中国画教育的一代领军者,他的艺术成就与教育贡献影响深远。

1941年,吴山明出生在浙江省金华市浦江县前吴村的一个书香门第。他的祖父曾担任浦江县的文官,家族中还有著名画家吴茀之。1949年,吴山明随父亲迁居杭州。童年的吴山明想象力丰富,常在地上作画,内容从徐悲鸿的马到《三国演义》《水浒传》中的人物,无所不包。一次,吴茀之看到他的画,鼓励他报考浙江美术学院附中。14岁的吴山明认真画了两幅作品《野营》和《海军与同学们联欢》,凭借这两幅充满生活气息的画作,他顺利考入浙江美术学院附中,开启了他的艺术生涯。

他曾回忆道:“当时美院录取学生的标准是看孩子的思维、创造力和天分,而不是单纯的素描技巧。”这段经历深刻影响了他的教育观,他后来在教学中始终坚持鼓励学生独立思考,反对抄袭。吴山明认为,艺术的本质在于创造,而非模仿。

1964年,吴山明毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系人物画专业。在校期间,他深受黄宾虹的影响。其实,早在吴山明读初中时,在杭州西湖宝石山下的北山街,他就曾遇到一位在写生的老人。几年后,当他考入浙江美术学院附中后,才知道那位老人竟是黄宾虹。这段经历让他对宿墨技法产生了浓厚兴趣,通过研究,吴山明将宿墨的肌理效果应用于人物画中,极大拓展了传统人物画的表现力。

通过研究黄宾虹的山水画,吴山明找到了自己的艺术路径。黄宾虹善用浓宿墨,追求浑厚华滋的效果,而吴山明则善用淡宿墨,追求虚淡晶莹、温润清新的意境。他的作品《造化为师》背景中的山水,正是对黄宾虹艺术精神的深刻理解与创新。他善于用宿墨和水,通过中锋用笔与水墨的晕化效果相结合,创造出丰富多变的笔墨韵味。无论是高原牧民的凝重浑厚,还是南国少女的轻淡隽美,他都能得心应手地表现出来。他的作品逸笔草草,造型简练,却在壮浪纵恣中展现出性灵之真与天然之趣。

吴山明的艺术生涯经历了两次重要转型,首次转型发生在其从浙江美术学院毕业之际,当时正值援越抗美时期,面对学校提出的以绘画展现战争场景的任务,吴山明敏锐地察觉到,采用传统国画技法来表现这一题材存在较大难度。为此,他勇敢地选择了一条创新之路,转向探索越南磨漆画这一独特艺术形式。

磨漆画以其独特的工艺著称,要求在画作上涂抹漆料,并通过精细的打磨过程,让漆料自然流动、交融,最终呈现出浑然天成的艺术效果,消除人为雕琢的痕迹。吴山明巧妙地将水墨与磨漆画的色彩进行变化与融合,创作了两幅反映越南人民抗美的作品《英雄阮文追》和《烽火姐妹》。这两幅作品一经问世,便获得美术界尤其是老一辈艺术家的高度赞赏。

到了上世纪80年代,吴山明开始进行大胆的笔墨实验,探索水墨的无限可能性。1986年,吴山明去青藏甘肃地区采风回来后,作品风格再次发生了显著变化。如他1983年画的《吴昌硕先生》和1993年同样以吴昌硕为描绘主题的《西泠秋韵》,两幅作品相隔十年,却很好地诠释了他绘画风格的变化。

对于中国画创作,吴山明强调语言的“纯化”和风格的“极化”。他认为,要将风格推到极致,需要胆魄、狂气和狠劲,要“自作主张”,要“目中无人”。这种探索精神在他后来的笔墨实验中发挥到了极致。他以宿墨作画,虽有时偏离物象,但拓展了感知领域,追求“混沌中见形痕,朦胧中现灵性”的艺术效果。他强调用“大水大墨”做“水墨散文”,这个“散”的精神,正是他一直在追求的东西,散逸冲淡,也是一种生活的境界。他的作品《大凉山之秋》以淡宿墨勾勒三位老人,线条丰富多变,展现出浑茫沧桑之气。《雪山之鹰》则通过宿墨湿笔与枯笔焦墨的结合,呈现出强烈的视觉冲击力。

吴山明的艺术成就不仅体现在创作上,还体现在他对中国画教育的贡献上。作为浙江美术学院的教授,他培养了大批优秀艺术人才。他强调“意笔线描”和“水墨速写”的重要性,认为这是中国画自主的造型体系,与西方素描不同。在他的教学理念中,特别强调提升学生的笔墨感知力与创新能力,倡导在传统根基上进行个性化的艺术探索。

吴山明认为,师生关系不仅是简单的指导与被指导、教与学的关系,更是一种融合了友情与亲情的特殊纽带。他鼓励学生,在面对成就斐然的老师时,虽可学习其精神与方法,但应避免盲目模仿。吴山明期望学生们能够学习自己在艺术探索与独特语言构建上的方法论,而非仅仅模仿其已成形的绘画风格。

吴山明尤其致力于意笔人物画的教学与研究。早在1985年,他便借助“全国中国画教学座谈会”的契机,推动中国画系正式将“意笔线描”纳入教学大纲。1986年,他出版了《意笔人物画技法》一书,次年受邀前往德国汉堡美术学院讲学,其宿墨渍墨作品深受欢迎。1991年,吴山明主持修订了《中国画系教学大纲》、主持出版了《吴山明意笔人物线描集》。1993年,《美术》杂志连续发表了吴山明著述的《中国意笔人物线描简论》一文……

吴山明的艺术生涯是对中国传统文化深刻理解与创新发展的深度结合。他通过宿墨技法的探索,为中国人物画开辟了新的表现领域;通过意笔线描的教学,为中国画教育注入了新的活力。他的艺术精神,将永远激励着后辈艺术家在中国画的广阔天地中不断探索与创新。

责编:武玥