退役的运动员,究竟该选择安安稳稳地过“余生”,还是继续追逐事业高峰,搏一把更大的未来可期?这是许多职业运动员在人生转折点上不得不面对的重要抉择。而最近邹市明夫妇的故事,让不少人对这个问题的答案有了更多的争议。拳王邹市明,曾经是万众瞩目的拳台英雄,伴随着他一起在公众视野出现的,还有他风风火火的经纪人妻子冉莹颖。

然而,荣光散去、转战商界的七年后,夫妻俩不仅赔光了2亿,还吵得不可开交、关系紧张。这时,不少人突然想起了那个选择相对低调离开的刘翔,曾经在跑道上跌倒、离开聚光灯的他,如今似乎过得更为踏实和平静。这些对比本就自带戏剧冲突:一个张扬、激进且高调,而另一个则是平静、收敛却稳妥。

从这个故事中,我们似乎看到了两种完全不同的人生决策,但更想知道的是,在退役后的生活里,真的有什么“对”或者“错”吗?

说到邹市明,熟悉拳击的朋友一定知道,他是中国拳击真正的开拓者。从2008年北京奥运会拿下金牌,到后来转战职业拳击赛场,他是家喻户晓的“光圈人物”。他的拳击技艺曾让世界为之叹服,拿下金腰带的他成了无数年轻拳手心中的偶像。可那几年,可能连邹市明自己都没想到,拳击竟然只是他人生的一部分,而更大的挑战在拳台外等着他。

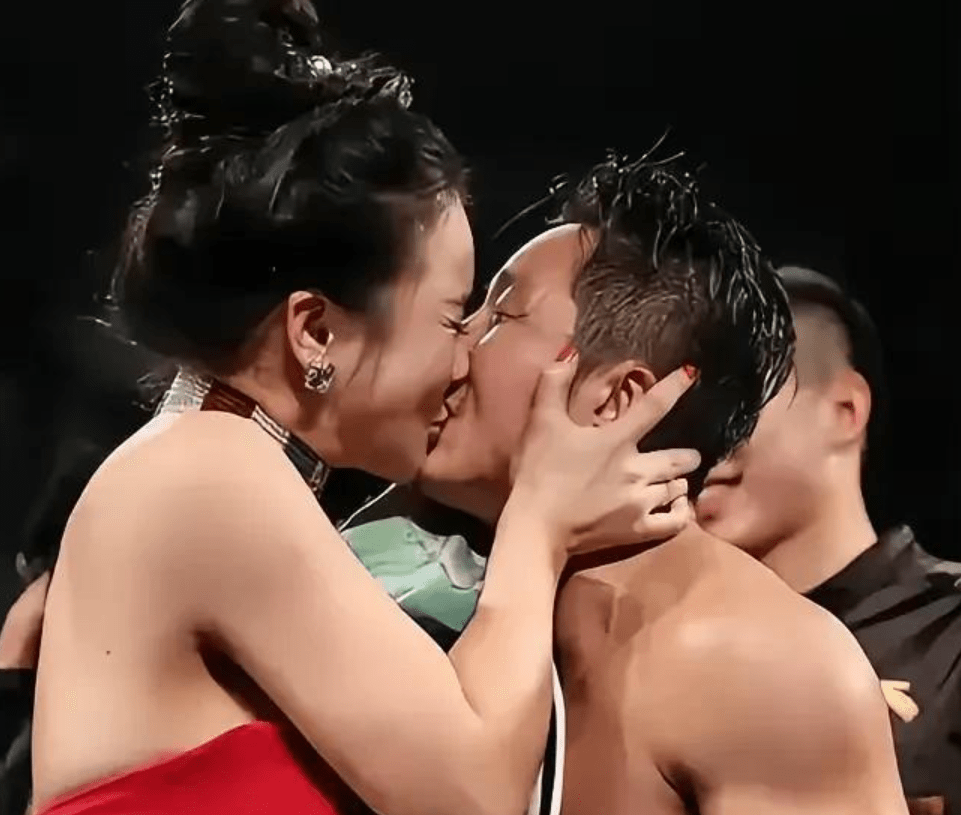

退役后,邹市明决定与妻子冉莹颖一起创业,转型成为品牌化运作的“运动名人”。他们搞拳馆,做商业投资,试图打造所谓的“邹市明品牌帝国”。这些听起来雄心勃勃的计划,结果七年下来不仅没见到花开的模样,反而赔进了2个亿。而这巨大的压力也把夫妻关系拉得绷紧到极点,甚至在镜头前公开流露出不满和委屈。

对此,不少人感叹,如今的邹市明和冉莹颖陷入了普通小家庭都会经历的冲突——钱的问题、信任的问题、未来的问题。区别只在于,他们的问题是“巨额版”。

你可能对冉莹颖并不陌生,相比普通运动员家属“默默无闻”的传统模式,她简直是个“另类”。她既是邹市明的妻子,也是他的经纪人,更是商业计划的操盘人——而正是她的过度参与和高调行事,让夫妻俩的商业帝国变成了这场巨亏的落叶。

网上有人这样评价冉莹颖:“她明明一个人战斗,却思考得像个商业团队。”乍一听像是在夸奖,但其实说得是她缺乏专业团队支持,仅凭着热情和满腔的 “聪明劲儿”想学贝克汉姆和维多利亚走明星夫妻创业路线。问题在于,模仿成功是最难的。贝克汉姆夫妇有的是顶尖的运营团队和商业资源,而冉莹颖显然没意识到,她想掌控的“商业”远比拳击赛强度更高,同时也更讲究方法,而不是单靠声量就能堆起来的。

这也对不少运动员家属敲响了警钟:做幕后推手需要的不仅仅是热情,更重要的是认知自己的短板和实操能力。否则,一个人带着斗志冲锋,最后只可能让家人冲进深坑,这种模式根本撑不起来。

相比之下,不少人会拿邹市明与刘翔的退役生活做对比——这两位曾是中国身体素质与精神荣誉的符号性人物,但选择了完全不同的道路。刘翔因伤退役后,在很长一段时间里都是大众讨论的焦点:是不是逃避了人们对他的高期待?是不是不负责任?然而,当时间冲刷过去,大家发现,刘翔的人生选择其实有着深刻的理性。

退役后的刘翔并未继续深耕任何商业化热点,他选择淡出公众视野,过着与妻子安稳的小日子,把重心放在家庭和兴趣上。比如业余爱上音乐,推广田径的同时思考更多社会公益的事情,不是短平快的流量变现,而是长期深耕自己的内心需求。

有人会说,刘翔的“清醒”在于他看清了竞技圈名气的保鲜期,知道即便再怎么折腾,热度终究会消退;而如果耐得住这份安静,反而能赢得更多的尊重。也许这才是“退役艺术”的内功所在——知道什么是足够,懂得真正的风轻云淡。

邹市明的故事提醒我们,退役后的运动员会面临一个特别尴尬的过渡期,他们的知名度很可能成为一把双刃剑。虽然有人喊着“趁热打铁赚大钱”,但一旦剑走偏锋,结局可能是“赔得血本无归”。运动员是懂得如何在赛场拼搏的一群人,可赛场以外的领域,他们并不见得更具优势。名声有时会让他们的商业决策显得冲动,而现实则残酷地教育他们,名气并不是万能的吸金能力。

姚明是成功的典范,他的商业化路径在包括篮球、投资和教育领域都规划得非常明晰。他清楚什么是自己的长处,也知道自己该如何搭建可靠的合作团队。然而,并不是每位退役运动员都能像姚明那样精明。邹市明和冉莹颖的经历其实只是冰山一角,还有很多类似的案例提醒人们,光靠一腔创业热情和知名度,并不足以承受复杂多变的商业世界。

人这一辈子所有的高光时刻都会过去,最终留下的永远是决策累积出的生活。邹市明和冉莹颖的故事,也许会让人们对运动员退役后的路径选择有更多启示。人生没有一条路是容易的,只不过有些路走得更稳,有些路开头轰轰烈烈,代价却高得令人心疼。一切急于趁热打铁的选择,终究还是比不过耐心生活的智慧。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。