在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

他曾是河北省委的首任书记,更是建国后在任时间最长的省委书记,一干就是17年。

然而1966年,62岁的他却被撤职,并遭受了长达十多年的冤屈,在他的晚年时期得到了平反,国家还给了他副总理级的待遇。

但背后却藏着多少辛酸与坚持?在特殊年代的风雨中,他又经历了怎样的考验?

【信念的起源】

林铁的父亲是一名基层书吏,收入不高,却舍得花钱供孩子读书,幼年的林铁在父亲的影响下,接受了较好的启蒙教育。

他在10多岁时,母亲因病早逝,家庭的重担几乎全部压在父亲和长兄身上。

1919年,五四运动的消息传到四川,林铁第一次听说“救国”的概念,他开始主动接触进步书刊,尤其是一些带有革命思想的小册子,这些新鲜的思想在他的内心深处种下了改变世界的种子。

1920年代初,大革命的浪潮席卷全国,林铁进入重庆联合中学就读,在学校里,他接触到了马列主义的初步思想,也结识了像萧楚女、恽代英这样一批先进的思想家和革命家。

在他们的引领下,他逐渐明白,仅仅通过文化教育是无法改变底层百姓的命运的,必须要通过实际行动去推动社会的改变。

那几年,他一边读书,一边参加学校组织的反帝爱国运动,带领同学游行、张贴标语,还曾因此受到校方的警告。

后来,林铁考上了北京的一所学校,此时的北京,是全国革命浪潮的中心地之一,进步书籍、报刊和思想家汇聚一堂,林铁如饥似渴地吸取着革命养分。

在这里,他秘密接触了中国共产党的一些外围组织,开始协助传播党的理念,1926年,他正式成为中国共产党的一员。

1928年,为了进一步充实自己,林铁被党组织派往法国勤工俭学,在异国他乡,他不仅以学生身份作掩护,与其他进步青年一同宣传革命思想,还深入参与了当地华工和留学生的工人运动。

在法国的几年里,他逐渐意识到,想要彻底推翻旧社会的压迫,仅靠宣传和教育是不够的,必须要通过武装斗争的方式来争取人民的解放。

带着这样的认识,1931年,林铁离开法国,前往苏联继续深造,系统学习马克思主义武装斗争理论和军事战略。

1935年,林铁奉命回国,当时的中国局势风雨飘摇,国民党政府对共产党和进步力量的镇压越来越严酷。

回到祖国的林铁被党组织安排负责河北省的军事工作,这也是他首次真正参与到党在国内的实际斗争中。

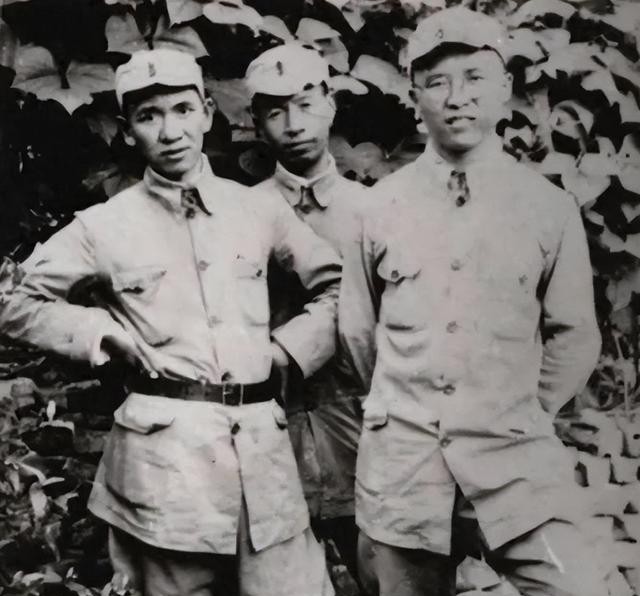

林铁用短短几个月的时间对河北的情况进行了深入调研,并结合实际,制定了一套详细的革命策略,直到抗日战争全面爆发,他领导了冀东抗日大暴动。

抗日战争取得阶段性胜利后,林铁又被调往晋察冀根据地,担任组织部副部长,他参与组织了多场反“扫荡”战斗,领导根据地群众建立武装力量。

但他当时一定想不到,迎接他的不仅是建国后河北的重建工作,还有后来那段让人难以忘却的政治风暴。

【主政河北】

河北,作为华北的重要省份,经历了战争的洗礼后早已满目疮痍,林铁在1949年被中央任命为河北省委书记兼省军区政委,成为河北的“一把手”。

新中国成立初期,河北的经济凋敝、民生艰难,全省上下对未来既充满期待,又满是迷茫。

接手河北省委后,林铁带领省委干部深入农村和基层,挨家挨户了解百姓的真实生活状况。

连年的战争已经让河北百姓苦不堪言,土地荒废,粮食产量严重不足,不少地方甚至还残留着国民党的反动势力。

于是,林铁迅速整理了全省的基本情况,并撰写了一份详细的工作报告,向中央汇报。

他在报告中提出了河北复兴的“四项任务”:肃清反动残余、镇压捣乱势力、恢复经济建设、重建科教文化事业,这份报告得到中央的认可,也成为河北发展的指导方向。

在实际工作中,他着手组建河北省委领导班子,精心挑选了来自冀中、冀东、太行、冀南等地的12名委员,这些人既有丰富的革命经验,也对地方情况了如指掌。

但是河北的特殊情况让这个班子的组建并不容易,革命时期,河北是抗战的主战场之一,各地的派系势力较多,彼此之间甚至存在矛盾。

林铁多次召开会议强调班子的团结合作,并亲自协调内部矛盾,以确保各项工作顺利推进。

河北的治安状况在短时间内得到了显著改善,曾经肆虐的反动残余势力被迅速肃清,社会秩序逐步恢复,与此同时,林铁也将目光投向了河北的经济建设。

在第一个五年计划中,他明确提出,河北的重点是农业,这不仅是因为河北是一个农业大省,更是因为全省的经济恢复和工业发展都离不开农业的支撑。

为了实现这一目标,林铁带领省委班子提出了“水利优先”的战略,号召全省干部群众大力兴修水利、防洪除涝。

从1953年到1957年,河北在水利方面取得了巨大成就,成百上千条渠道被开凿,几十座大中型水库拔地而起,昔日水患频发的低洼地带变成了高产粮区。

1958年,“大跃进”运动席卷全国,各地纷纷提出激进的目标,试图在短时间内创造奇迹,河北也不例外。

在林铁的带领下,河北全省掀起了一场轰轰烈烈的“大炼钢铁”运动,各地都在高喊着“超英赶美”的口号。

随着运动的深入,问题也逐渐暴露出来,河北的大部分地区以农业为主,工业基础本就薄弱,在这样盲目冒进的背景下,不少地区出现了严重的资源浪费,农田撂荒的情况也屡见不鲜。

林铁并没有盲目跟风,而是迅速召集省委班子进行了反思,并在全省范围内展开调查,他提出了一系列调整措施,比如适当增加自留地、允许农民开垦荒地等“十项小自由”。

这些措施虽然不符合当时的“左倾”潮流,但却实实在在地缓解了河北的经济困境,到1960年,河北的粮食产量开始逐步回升,百姓的生活也有所改善。

然而正当河北的经济逐渐恢复,百姓的生活逐步改善之时,一场更大的风暴正在酝酿之中,这一次他能否坚持下去?

【风雨中的坚守】

1966年,62岁的林铁本应继续在河北省委的岗位上稳步推进全省的发展,但随着全国范围内“特殊时期”的来临,局势开始变得扑朔迷离。

就在这一年5月,华北局召开了一次会议,会议中,林铁遭到了批判,理由是所谓“走资本主义道路的当权派”。

虽然这个莫须有的罪名毫无依据,但当时的政治环境容不得辩解,林铁成为了河北“文化大革命”风暴的第一个目标。

在会议期间,林铁始终保持冷静,但他的内心却十分清楚,这次的风暴可能远比以往的任何挑战都要严重。

华北局第一书记李雪峰甚至在会上公开点名林铁,批评他对河北的经济政策“偏离路线”。

事实上,林铁的“十项小自由”政策虽然当时被基层干部和百姓认可,但在一些“左倾”领导者眼中,却成为攻击的把柄。

面对这些指责,林铁并没有为自己辩解,他的性格一向低调务实,在他看来,真正能说明问题的,是事实,而不是空洞的口号。

但是事情的发展远超出了他的预料,在这次会议之后,河北的省长刘子厚也加入了对林铁的批判阵营。

刘子厚在河北发动了一场针对林铁的“运动”,要求全省揭发和批判林铁的“错误思想”,很快,这场政治斗争蔓延到了河北的各个角落。

8月25日,中央正式宣布撤销林铁的河北省委第一书记职务,被撤职后的林铁并没有得到片刻安宁,随之而来的,是长达十年的迫害。

在这段时间里,林铁遭受了多次批斗,身体和精神上都受到了极大的摧残,但是无论面对怎样的打击,他始终保持着坚定的信仰。

十年的冤屈岁月中,林铁拒绝了许多让他“自我检讨”的要求,他认为,自己的所作所为对得起河北的百姓,对得起党和国家。

1976年,“特殊时期”结束,全国范围内开始了拨乱反正的工作,河北省委重新审视林铁的历史,发现他在任期间的经济政策和改革措施,不仅没有问题,反而为河北的发展奠定了坚实的基础。

1980年,中共河北省委正式下发文件,为林铁平反,彻底推翻了对他的所有不实指控,这一天,距离他被撤职,整整过去了14年。

然而,这段经历对他的晚年生活又产生了怎样的影响?在他的内心深处,还有哪些未尽的遗憾?

【落幕前的光辉】

平反后的林铁并没有选择隐退,而是重新走上了工作岗位,他先后担任全国人大常委、中顾委委员、中组部顾问等职务。

在这些岗位上,他虽然已经年过七旬,但工作依然一丝不苟,他不仅参与了许多重要政策的制定,还经常深入基层调研,为国家的发展建言献策。

而且在他离休时,他的待遇被定为副总理级,这是国家对他过往贡献的高度肯定,晚年的林铁大部分时间生活在北京,但他对河北的关注从未减少。

尽管生活逐渐安稳,但那些冤屈岁月对林铁的身体造成了不可逆的伤害,家人回忆说,他晚年时身体状况并不理想,但他从不抱怨。

1989年9月17日,林铁因病在北京去世,享年85岁,他的离世消息传到河北,许多老百姓自发为他悼念。

【结语】

林铁的一生,起伏不断,他从不追求个人名利,无论身居高位还是身陷低谷,他的出发点始终是百姓的福祉和国家的前途,正因如此,他在离世多年后,依然被人们所铭记。

林铁的名字,不仅是一个历史符号,更是一面永不褪色的旗帜。

【参考信源】

人民网-中国共产党新闻网 2017年11月09日 《追忆林铁同志在河北的岁月》

中华儿女 20017-04-11《林铁在冀中抗战》