当年英国工业革命,火车头一响,世界都得让路。可如今,五常之一的英国,居然炼不出自家的钢。

最讽刺的,是它靠中国资本续命,中企帮它救火,它却立法赶人。这不是国际笑话,这是全球化反噬的高端事故。

中国按WTO规则一步步爬上去,结果西方先绷不住了。英国这场高炉保卫战,到底保的是工业,还是“不能让中国赢”的面子?

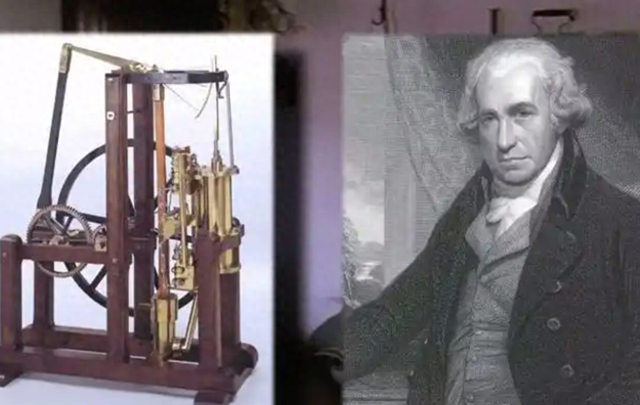

当年造火车,如今熔不出钢——从世界工厂到工业难民1776年,瓦特改良蒸汽机,工业革命从英国伯明翰燃起。到了19世纪末,英国制造了全球近半数的工业产品,钢铁、纺织、造船、机车几乎垄断世界市场。“日不落帝国”的真正核心,不是殖民,而是炉火正旺的工业体系。

但进入20世纪下半叶,英国主动掀掉了这口锅。

上世纪70年代,面对通货膨胀、罢工浪潮和经济滞涨,撒切尔夫人上台后选择了一条“金融化+私有化+去工业化”的激进路径。她拆解国有企业,关闭煤矿和钢厂,将制造业视为“低附加值的历史遗产”。

从1979年到1990年,英国制造业就业人数从700万跌至400万,GDP中工业占比由27%降至不足20%。服务业开始主导经济增长,伦敦金融城代替工厂车间成为“国运引擎”。

但工业的失落不是局部结构变化,而是全面生态解构。2008年金融危机后,英国财政赤字飙升,实体经济疲软无支撑。到2022年,英国制造业占GDP的比例已跌破9%,成为G7中最彻底去工业化的国家。

现实比数据更具冲击力。2023年9月,伯明翰市政府宣布财政破产。这座曾是英国工业革命摇篮的城市,如今连公务员工资都难以保障。背后原因不是财政贪腐,而是长期失去产业基础导致的税收萎缩与福利空转。

工业空心化直接侵蚀了国家主权工具。英国每年钢铁消费量达1000万吨,但其本土产能仅维持在700万吨左右,且能源成本居高不下,国际竞争力严重丧失。在电动汽车、轨道交通等新兴产业领域,英国面临“想造也造不了”的困境。

西方曾在全球推动“后工业社会”概念,把制造外包给发展中国家,坐享“技术+金融”高位红利。但英国的现实表明:一个没有制造业的发达国家,金融再繁荣也撑不起国家骨架。

从伯明翰到斯肯索普,从黑煤高炉到议会赤字,英国这场“主动放弃工业”的战略赌博,最后赌输的是制度稳定和民众福祉。而这一切,才刚刚进入下一幕。

你来灭火我报警:英国的高炉保卫战为何对着中资开火2020年9月,中国河北敬业集团以5300万英镑收购陷入破产重组的英国钢铁公司,成为其唯一实际控制人。

交易达成时,英国政府并未设限,主流媒体也称之为“雪中送炭”。敬业承诺保留现有岗位、维持生产,并在后续三年内追加投资超12亿英镑。

接手后的第一年,英国钢铁年产量恢复至280万吨,实现盈利转正,成为英国国内最后保有高炉炼钢能力的企业之一。

2021年,英国《金融时报》曾专栏评论称:“中资救回了我们最后的火种。”

但好景不长。2023年底起,欧洲钢铁市场下行、环保成本上升、英镑贬值三重叠加,企业每日亏损最高达70万英镑。

敬业集团在2024年提出计划:关闭斯肯索普钢厂高炉,保留电炉产线,并逐步转型为智能冶金中心。

这一决策本属市场行为。然到了2025年4月12日,英国议会通过《钢铁行业特别措施法案》,授权政府强制接管斯肯索普工厂,阻止中资关停高炉,并设立“英资重组特别委员会”。

这一法案的核心逻辑并非环保,也非劳工保护,而是赤裸的产业控制。议会辩论中,多名议员表示“不能让英国沦为外国资本的能源棋子”,强调“必须保住工业主权”。

同日,英国首相在唐宁街10号召开记者会,宣布:“我们将保住英国制造的根。”

然而,这一举动引发广泛质疑。

英国《卫报》直言:“如果不是中资,政府是否还会立法干预?”更指出,英国政府此前从未对外资撤资行为设限,唯独此次动作迅猛,释放出“排斥中国”的明确信号。

敬业集团声明中表示,钢厂运营亏损严重,政府不提供补贴,却阻止市场自救,已不具备商业合作基础。多家英国行业协会担忧,一旦高炉由政府接管,后续无力承担亏损,钢厂或将彻底停摆。

英国议会立法干预企业自主决策,成为现代西方国家史上少有的“反向市场行为”。而这一切,仅因资本来自中国。

中资“救火”式介入,被当作风险,而非伙伴;企业基于成本优化的调整,被解读为战略撤退。

高端局变事故片:英国这锅,是给中国下的还是自己坐的?2001年,中国正式加入WTO,被不少西方分析视作“全球制造链延展”的最后一环。当时的预设是:中国提供劳动力和市场,美国掌握技术与规则,欧洲主导设备与标准,“各就其位,全球共赢”。

可二十年过去,剧本走偏了。中国制造不仅补位,还升级。2020年,中国工业总产值已超越美国,成为全球第一制造大国。在高铁、光伏、锂电、新能源汽车等领域,不仅填补短板,更开始建立自主技术体系。

西方“高端设计+外包制造”的全球产业分工,被中国以“全链条补齐”的方式打乱。而英国,作为最早主动退出工业一线的国家,成了这一格局反噬的第一受害者。

不仅如此,全球资本结构也发生偏移。

中国企业在拉美、非洲、东南亚与欧洲不断布局实体产业,与欧美资本的“数字化+金融化”趋势构成对冲。这一过程中,中国中资成为唯一仍在扩张全球制造体系的力量。

西方意识到,中国不是“按他们设计路径成长”,而是“在规则内实现反超”。结果便是,对中国的产业存在本能焦虑,对中国资本的市场行为产生结构性抵触。

而英国的“斯肯索普钢厂事件”,恰是这种结构焦虑的具体表现:不是不欢迎外资,而是怕中国资本触碰核心产业;不是产业崩溃,而是崩溃后不许中国来救。

五常之一的英国,如今却成为G7中唯一失去原生炼钢能力的国家。

这并非偶发事故,而是长期制度选择叠加战略误判的产物。中国并未越界,只是按照游戏规则走完了全局,而设局者却先自乱阵脚。

局设得越高端,反噬就越彻底。这不是中国设的局,而是西方设局时没料到中国真能赢。锅是谁下的,也就不难判断了。

参考资料英国去工业化的代价与对中国的警示.西南政法大学制度经济学研究所.刘云.2020-05-11

石下山人

西谎国家从出口技术殖民到入口技术殖民大回转!